Di Antonio Zoppetti

Sabato leggevo sul Corriere un articolo che parla della “competition” nel Movimento 5 stelle tra Conte e la segreteria, in cui la nuova Presidente della Sardegna diviene “neogovernatrice”, nonché “testimonial” delle intese con il Partito democratico.

Perché una competizione è diventata competition? Forse perché i concorrenti e i competitori sono diventati competitor? Forse perché la disputa – esercizio retorico molto diffuso già nella accademie italiane cinquecentesche – e il dibattito sono stati buttati via per parlare del debate venduto come una novità delle nuove strutture che si definiscono Academy invece di Accademie? Forse perché non si dice più missione, visione, tutore e persino luogo ma si dice mission, vision, tutor e location?

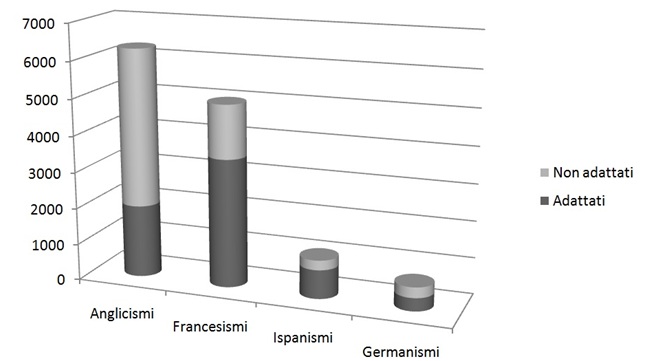

I linguisti con le fette di hot dog sugli occhi etichettano questa cancellazione dell’italiano sostituito dall’inglese attraverso il concetto dei “prestiti di lusso”, cioè di parole inglesi “prese in prestito” nonostante abbiano vocaboli nostrani del tutto equivalenti. Una definizione miope che non tiene conto del fatto che molte parole trapiantate in italiano inizialmente come un “lusso” (vedi computer e calcolatore) in men che non si dica si sono trasformate in una “necessità” perché le alternative italiane sentite come “vecchie” sono regredite e sono state abbandonate. Per chiamare le cose con il loro nome questi trapianti linguistici che fanno piazza pulita del nostro lessico storico sono dei cambi di significante, un fenomeno grave e deleterio se si verifica con questa intensità e con le attuali proporzioni.

La sostituzione dei significanti e le connotazioni

Una parola possiede un significato (a volte anche ben più di uno, per essere precisi) e un significante, cioè la forma e il suono della parola che designa qualcosa. Quando sostituiamo il significante italiano — che segue l’indole ortografica e di pronuncia della lingua del bel paese dove il sì suonava — con quello inglese, più che con un “prestito” abbiamo a che fare con un “trapianto”, cioè una sostituzione lessicale che segue l’indole di un’altra lingua, e non si amalgama con il nostro sistema linguistico, che va così in frantumi. Questi presunti “prestiti linguistici” non solo non si possono restituire, ma soprattutto non privano la lingua “prestante” delle parole “prestate”, dunque sono dei trapianti che esportano il lessico delle lingue egemoni all’interno di altri sistemi linguistici che vengono in questo modo colonizzati e creolizzati.

Gli anglicismi sono dei cavalli di Troia che penetrando nell’italiano e lo riducono a lingua inferiore. Accanto ai significati delle parole c’è infatti un altro elemento da tenere presente: la loro connotazione, e cioè il modo di designare un oggetto o un concetto che si porta con sé ciò che evoca. Scegliere di dire “culo”, “sedere”, “lato B”, “deretano” o “fondoschiena”, per esempio, non ha a che fare con ciò che si designa (è la medesima cosa), ma la prima opzione appartiene a un registro triviale, mentre le altre suonano più accettabili a seconda dei contesti.

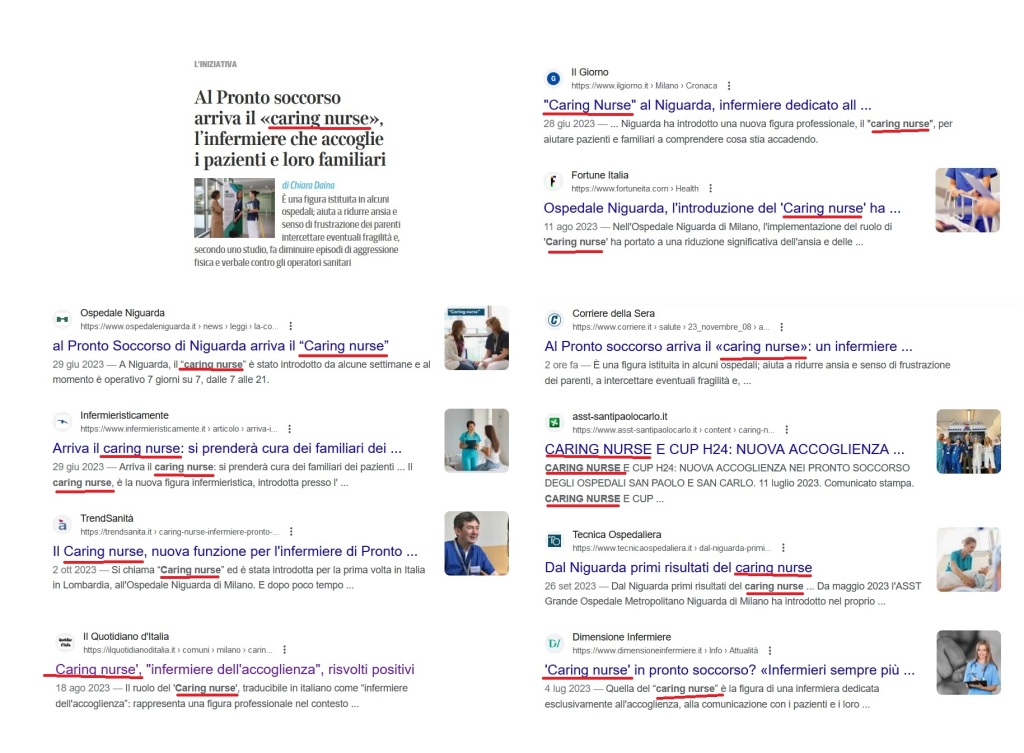

Quando un giornalista introduce “competition” al posto del corrispettivo italiano – per il momento ancora virgolettato, visto che non è ancora entrato in uso – sta compiendo uno strappo lessicale che dona al significante inglese una connotazione più prestigiosa dell’italiano, che finisce non solo per regredire nell’uso da un punto di vista statistico, ma soprattutto di regredire nella sua connotazione, perché l’inglese è introdotto come qualcosa di più prestigioso e di più evocativo, e i nostri termini finiscono per diventare come delle “parolacce”. Se questo uso prenderà piede, finirà che competition cesserà presto di essere un sinonimo equivalente per trasformarsi in un vocabolo di rango superiore, come è successo a “testimonial” che è ormai percepito come più consono di “testimone”, che si sarebbe detto nell’italiano storico. Queste sostituzioni di significante non sono dei “prestiti” anche perché i loro significati spesso divergono da quelli inglesi, e un “testimonial” in inglese si riferisce di solito a una persona comune che avvalora qualcosa, mentre quando la stessa funzione di “garante” e “promotore” (in italiano anche padrino/madrina, sostenitore, patrocinatore, avallante…) avviene attraverso il coinvolgimento di un volto famoso si parla di endorser. E allora cosa si “prende in prestito”? Un suono, più che un significato, o se vogliamo un significante. E in questa sostituzione finisce che l’inglese “testimonial” sbaragli tutte le nostre parole storiche che vengono abbandonate. Chi parlerebbe di avallante invece di testimonial, ormai?

La diglossia lessicale

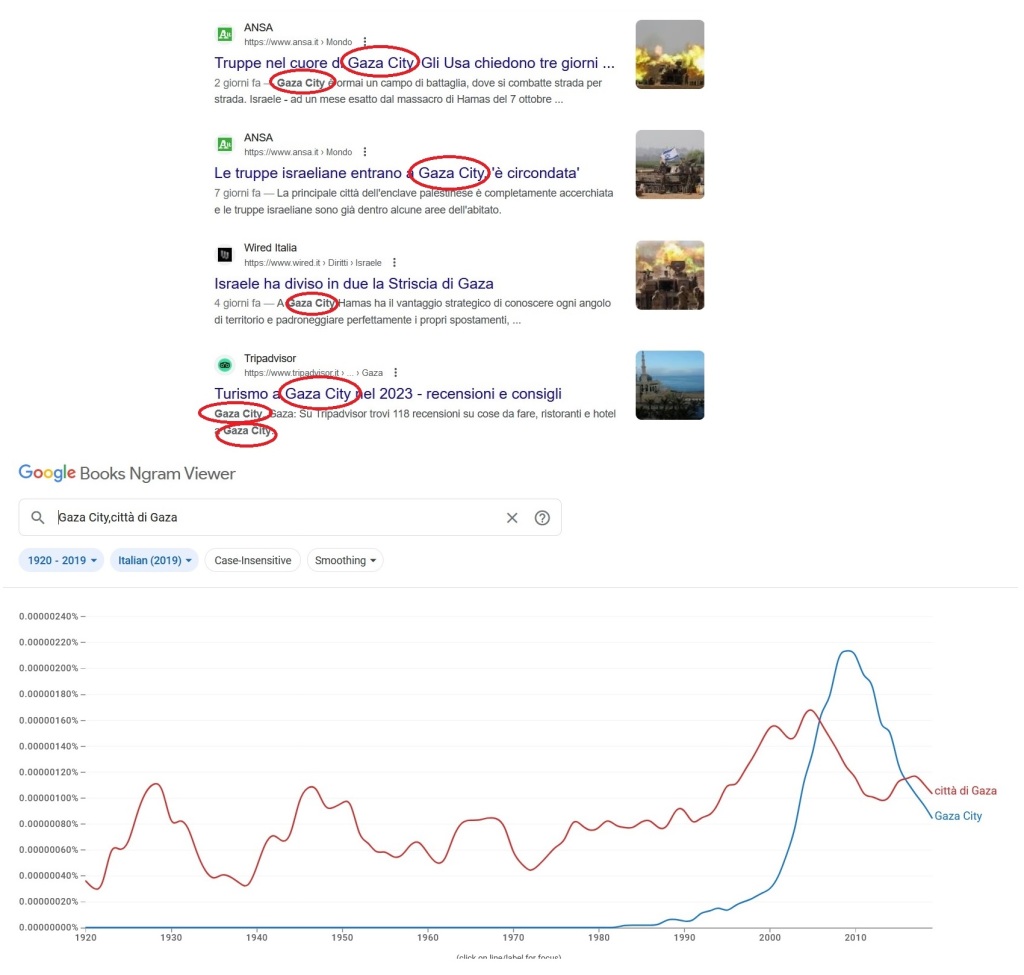

Mentre l’inglese nella sua interezza si impone come la nuova lingua superiore della cultura, della scienza, della formazione universitaria, dell’aviazione, della marina, del lavoro, delle organizzazioni internazionali… gli anglicismi penetrano nelle lingue nazionali – ma in Italia il fenomeno ha ordini di grandezza superiori che all’estero – con analoghi meccanismi di prestigio che li rendono parole di rango superiore. La diglosssia – cioè la presenza di due lingue che non godono dello stesso status sociale – si riflette in un’analoga “diglossia lessicale” che regala agli anglicismi un maggior prestigio. Tutto ciò non può che portare alla regressione del vocabolario italiano e alla sua deriva verso l’itanglese, un fenomeno che va ormai oltre il trapianto dei “prestiti”, perché si sta configurando come una newlingua che include gli pseudonglicsmi, le parole ibride, l’effetto domino con cui prolificano le radici inglesi che si ricombinano tra loro in tutti i modi (fast food, street food, comfort food, food delivery, food designer, pet food…). Oltre a ciò aumentano anche le interferenze “invisibili” che portano a parlare di governatori (che non esistono nel nostro ordinamento), di visionario inteso come lungimirante invece di di “portatore di visioni distorte”, di cose basiche che non sono il contrario di quelle acide, ma indicano ciò che è fondamentale e via dicendo.

Se queste interferenze “invisibili” dovute ai falsi amici si possono considerare come un fenomeno “normale” nella storia dell’interferenza linguistica dell’italiano davanti per esempio al francese o allo spagnolo (sono già avvenute e comunque non generano un italiano strutturalmente diverso da quello storico), le altre sono una novità che non si era mia vista. Una novità che spezza la continuità storica dell’italiano, esce dalla norma della nostra grammatica e produce una nuova lingua con le sue nuove regole che non è più relegata solo nella sfera lessicale dei linguaggi specialistici o gergali, ma si fa strada penetrando nella lingua comune.

L’itanglese diviene perciò un modello linguistico superiore e da seguire. Una ben precisa scelta stilistica che si ricerca in modo consapevole.

L’itanglese come modello linguistico e stilistico

Torniamo al sommario da cui eravamo partiti: “La competion tra la segreteria e Conte. La neogovernatrice testimonial delle intese”.

Sono 12 parole che diventano 11 se togliamo il nome proprio “Conte”. Se poi si tolgono articoli, congiunzioni e preposizioni, rimangono 5 parole portanti: competition, segreteria, neogovernatrice, testimonial e intese, 2 in italiano, 2 in inglese e una che è un ammiccamento all’inglese, visto che Alessandra Todde tecnicamente è Presidente della Regione Sardegna e non “(neo)governatrice”. Ma ormai nella nostra ridicola sudditanza culturale vogliamo fare gli americani anche scimmiottando le denominazioni della politica d’oltreoceano, per cui anche il Presidente del Consiglio è sempre più spesso denominato informalmente “premier”.

In un altro pezzo del Corriere che avevo già citato nell’ultimo articolo, “Intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile: la scelta degli atenei”, c’era una pubblicità della RCS Academy, che come lingua di insegnamento, più che l’italiano, ha scelto invece l’itanglese:

“Appuntamento online il 14 marzo con l’Open Day di Rcs Academy, giornata di incontri con docenti ed ex-alunni per conoscere l’offerta formativa (master full time e part time, master online e corsi on demand) che copre diverse aree di specializzazione: Giornalismo Comunicazione e Marketing, Economia Sostenibilità HR e Innovazione, Arte Cultura e Turismo, Moda Lusso e Design, Food & Beverage, Sport, Healthcare & Pharma.

Indirizzati a giovani e a imprenditori in cerca di aggiornamento, anche i corsi che spaziano dal master in Luxury Tourism Management all’MBA in Business Management, Innovation e AI.“

Per la cronaca: quest’ultima comunicazione pubblicitaria infilata in un pezzo che dovrebbe essere un articolo giornalistico è composta da 92 parole di cui 32 in inglese! E siccome vocaboli come “14” o “Rcs” andrebbero tolti dai conteggi (non sono né italiani né inglesi) risulta che oltre il 30% delle occorrenze di una simile comunicazione è composta da anglicismi (anche se qualcuno continua a negare che siano un fenomeno dilagante e ci racconta che è tutta un’illusione ottica, che va tutto bene e che è tutto “normale”).

Analizziamo le parole in inglese impiegate.

Online: quando l’espressione inglese è stata trapiantata, invece di “in linea” come avremmo potuto dire e come dicono i francesi, per i linguisti con problemi di vista era forse un “prestito di lusso”, ma presto si è rivelato un “prestito sterminatore” che ha ucciso l’equivalente italiano ormai sempre meno proponibile.

Open Day: scritto preferibilmente con le iniziali maiuscole, si è imposto facendo tabula rasa di “giornata aperta”, “porte aperte” o “ingresso aperto”, si è conquistato la sua specificità e oggi è considerato “necessario” perché si è ricavato la sua nicchia di tecnicismo della prassi delle nuove scuole-aziende all’americana.

Rcs Academy: scelta di una denominazione coloniale che spezza la continuità storica delle accademie italiane che sono sorte nel Cinquecento insegnando in italiano (al contrario delle università dove si insegnava in latino). Oggi l’aggancio è all’anglosfera, non alla nostra storia, e infatti la lingua di insegnamento è l’itanglese.

Master: inizialmente era un corso di specializzazione, perfezionamento o post-universitario, ma dal lusso alla necessità ci è voluto poco: oggi ci sono solo i master, ennesimo prestito sterminatore che ci ha sottratto i vocaboli nostrani.

Full time e part time: tempo pieno e orario ridotto o mezza giornata… addio! Vecchiume nella veterolingua sostituita dalla newlingua.

On demand: perché ostinarsi a dire su richiesta? L’inglese è diventato un tecnicismo insostituibile e necessario (soprattutto per le menti colonizzate).

Marketing: ormai intoccabile e necessario, nessuno lo può più mettere in discussione. Le patetiche disquisizioni sull’alternativa mercatistica, per esempio, appartengono a un passato lontano e sepolto, la questione è chiusa da un pezzo: si dice solo in inglese. Anche se in fondo sono solo tecniche di vendita, nulla di nuovo sotto il sole.

Design: come sopra, ma con un’aggravante, perché la parola deriva dal prestigiosissimo “disegno industriale” italiano, che gli anglofoni (non essendo deficienti) hanno tradotto nella loro lingua: industrial design; ma noi (che invece deficiamo parecchio) lo ripetiamo ormai solo con il restyling linguistico d’oltreoceano che è diventato uno dei più importanti plus del Made in Italy (anche plus sarebbe latino, ma ormai si sente dire solo quasi esclusivamente “plas”).

Food & Beverage, Healthcare & Pharma: le nuove categorie coloniali prevedono l’inglese anche nei settori dove l’italiano un tempo dominava, l’ambito dell’alimentazione si chiama ormai Food, e a quanto pare quello delle bevande “beverage” (nel caso dei vini meglio parlare di wine, con la stessa [il]logica). E come altro legare le nuove categorie se non con una bella “e commerciale”? Ciò vale anche per l’assistenza sanitaria & il settore farmaceutico, ovviamente.

Sport: anglicismo ottocentesco ormai insostituibile. Solo gli spagnoli parlano di “deporte”; noi avevamo “diporto”, ma l’abbiamo buttato via, invece di recuperarlo.

Luxury Tourism Management: luxury è “prestito di lusso”, ancora, come tourism; managment invece è già diventato di necessità e gestione, amministrazione o persino gerenza (parola ormai desueta) non le usa più nessuno, l’inglese è superiore, si sa.

HR, MBA, AI: le sigle seguono le nuove regole della collocazione all’americana, oltre al lessico inglese. Human Resources è meglio di risorse umane, MBA sta per Master in Business Administration e qualunque traduzione in italiano non avrebbe lo stesso prestigio. L’intelligenza artificiale IA per il momento combatte con AI in una “competition” che presto vedrà l’inglese affermarsi come la soluzione prevalente. Sulla stupidità naturale degli italiani vale la pena di scommetterci.

Queste scelte linguistiche sono ponderate e volute da chi sta imponendo l’inglese agli italiani. Questo è il modello linguistico della formazione (e della s-formazione dell’italiano) ricercata dai nuovi centri di irradiazione della lingua che guardano solo all’anglosfera, tutto il resto sembra non esistere.

Le conseguenze di questa strategia sono sotto gli occhi di tutti. Solo che quasi tutti si voltano dall’altra parte e fingono di non vederle.

ag. 107):

ag. 107):

La “W”, come abbreviazione con il significato di viva, risale almeno all’Ottocento; apparve nel Risorgimento sui muri di varie città del nord, per esempio nelle scritte “W Pio IX” o “W Verdi”, e dietro l’omaggio al celebre compositore si dice celasse l’acronimo patriottico anti-austriaco di viva Vittorio Emanuele Re D’Italia. Ma a parte questo uso, le parole con la “w” ci arrivavano non dall’inglese, ma dal tedesco (nei Promessi sposi la “w” ricorre solo nel nome del tedesco Wallenstein) e le abbiamo per questo sempre pronunciate “v”: wagneriano, walzer, il giovane Werther…

La “W”, come abbreviazione con il significato di viva, risale almeno all’Ottocento; apparve nel Risorgimento sui muri di varie città del nord, per esempio nelle scritte “W Pio IX” o “W Verdi”, e dietro l’omaggio al celebre compositore si dice celasse l’acronimo patriottico anti-austriaco di viva Vittorio Emanuele Re D’Italia. Ma a parte questo uso, le parole con la “w” ci arrivavano non dall’inglese, ma dal tedesco (nei Promessi sposi la “w” ricorre solo nel nome del tedesco Wallenstein) e le abbiamo per questo sempre pronunciate “v”: wagneriano, walzer, il giovane Werther…