Di Antonio Zoppetti

La notizia di questi giorni (in italiano e rivolta a tutti) è che dal 2027 sarà adottato un nuovo protocollo che prevede la sostituzione dei codici a barre con i codici QR nel settore delle vendite, del largo consumo e della grande distribuzione. In itanglese si può – ormai forse meglio – sintetizzare tutto ciò parlando del nuovo standard dei QR code per il retail.

Il codice a barre e il codebar

L’idea dei codici a barre nasce negli Stati Uniti intorno agli anni Cinquanta, ma dopo un lungo periodo di esperimenti e insuccessi il sistema viene perfezionato nel 1973, mentre l’anno successivo trova le prime applicazioni pratiche e, intorno al 1977, il protocollo sbarca anche in Europa per diffondersi sempre maggiormente.

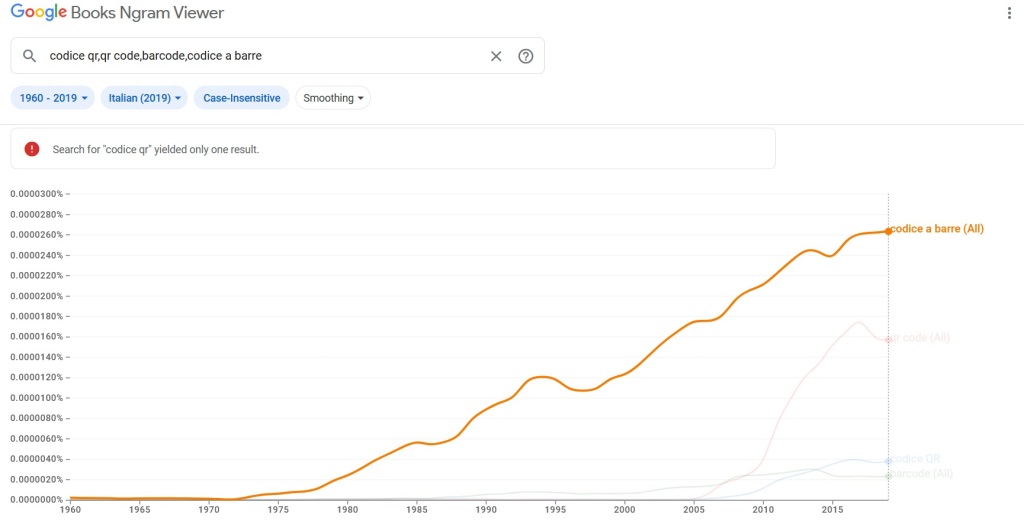

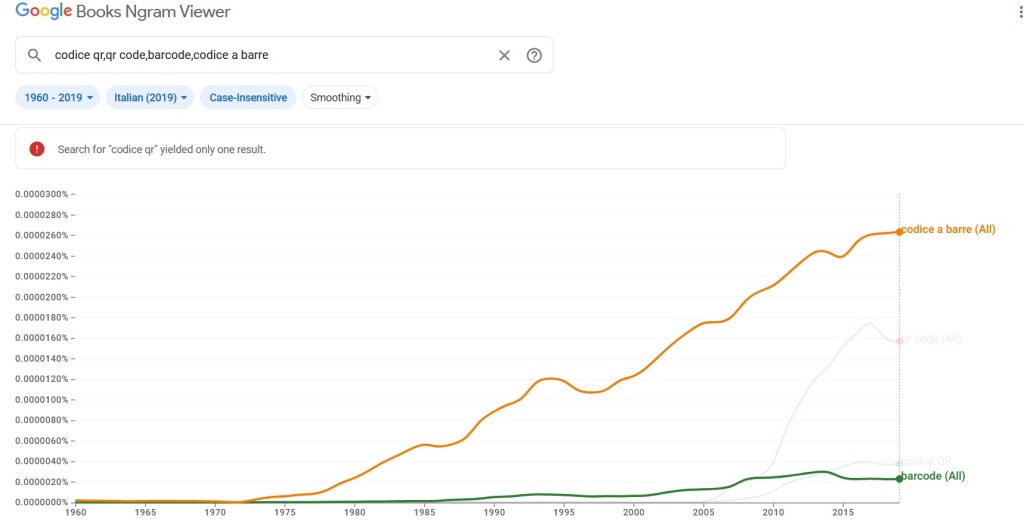

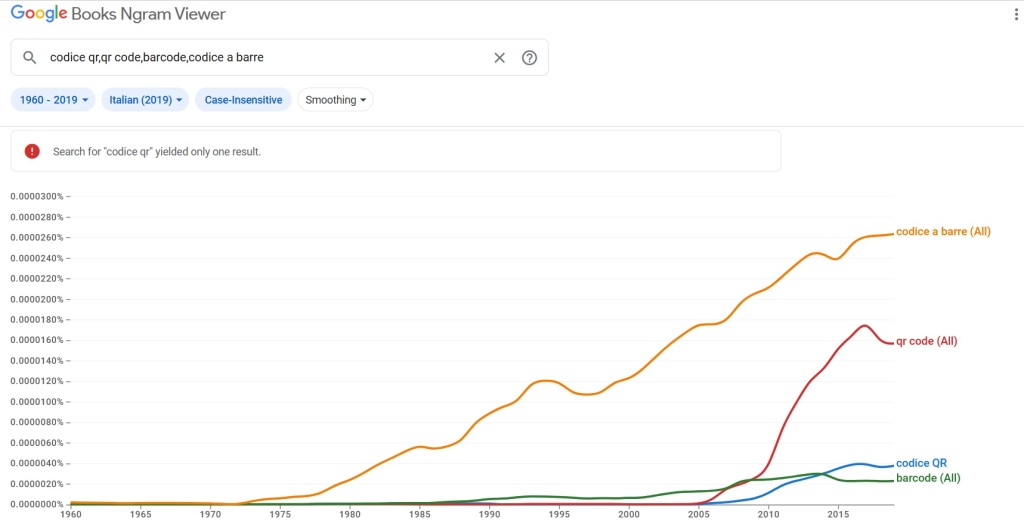

Se confrontiamo questa storia con le frequenze di “codice a barre” nell’archivio di Google libri, vediamo infatti che l’espressione spunta dal rumore di fondo nel 1972, e nel 1977 la sua frequenza comincia a salire fino al 1994. Dopo qualche anno di stallo le occorrenze continuano a salire a partire dal 1998, e non è un caso che in quegli anni i codici a barre ISBN siano diventati obbligatori anche per i prodotti editoriali come i libri o i cd. Non si tratta di un obbligo vero e proprio, per essere precisi, ma di un requisito imposto dalla grande distribuzione per cui, senza il codice, questi prodotti non possono più finire nei circuiti di vendita ufficiali.

In inglese tutto ciò si chiama barcode, ma se aggiungiamo su Ngram Viewer anche questa parola, vediamo che l’inglese spunta solo successivamente, e la sua frequenza è bassissima. Si tratta probabilmente del riversamento in italiano dell’inglese internazionale non tradotto, e fuori dalla comunicazione in inglese – o dalla sua ostentazione da parte di qualche anglomane che preferisce infighettare i concetti con una connotazione alberto-sordiana – l’italiano resiste e non cede.

Il QR code e il codice QR

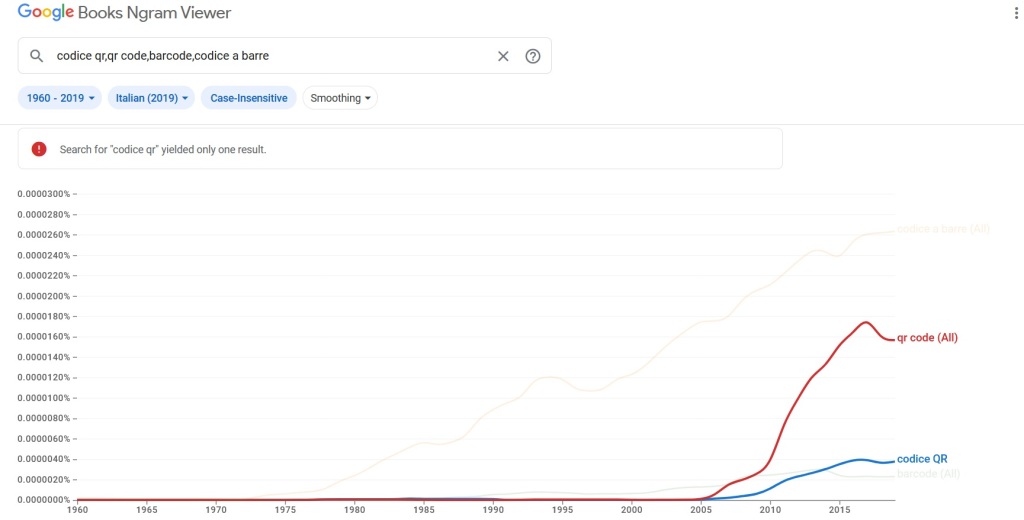

Il codice Qr è bidimensionale e contiene molte più informazione di quello a barre. La sigla QR sta per Quick Response (code), il sistema risale al 1994, ed è stato sviluppato in Giappone dalla Denso Wave. Per un decennio è stato un sistema che si imposto solo lì, e per diffonderlo, nel 1999, l’azienda ha deciso di renderlo distribuibile liberamente. In questo modo, in seguito è stato utilizzato anche negli Usa e in Europa, e se visualizziamo questa storia su Ngram Viewer vediamo che l’espressione “QR code” compare nel 2005, nello stesso anno in cui negli Stati Uniti è stato lanciato un progetto che permetteva di leggere il codice attraverso i nuovi telefoni intelligenti denominati smartphone, per collegare i luoghi fisici per esempio alle relative voci della Wikipedia. Da allora il fenomeno è esploso.

La differenza rispetto alla storia dei codici a barre è evidente: l’espressione è stata esportata direttamente in inglese e senza traduzione, nonostante l’origine nipponica della tecnologia. In linea di massima, visto il diverso sistema di scrittura rispetto all’alfabeto latino, nel Paese del Sol Levante le multinazionali che puntano alla conquista del mondo tendono a impiegare l’inglese in modo ancora più marcato delle altre, tanto che anche il walkman era un marchio registrato della giapponesissima Sony. Comunque sia, invece di tradurre l’espressione come era avvenuto nel caso dei “barcode”, è avvenuto tutto il contrario: abbiamo cominciato a ripetere a pappagallo “Qr code”, e cioè l’espressione che le interfacce dei telefonini esportavano nella propria lingua, come è avvenuto per downolad, e-mail, directory, password, account…

L’equivalente italiano codice QR (pazienza se l’acronimo nasconde una sigla in inglese, non è questo un gran problema, in fin dei conti) è apparso come soluzione secondaria e non è mai decollato, dunque in italiano si tende a utilizzare l’inglese, nella scrittura e nella pronuncia.

Morale della favola

Se nel 1972 l’italiano era ancora una lingua sana e la traduzione della tecnologia d’oltreoceano era un fenomeno naturale e spontaneo, 30 anni dopo (in una sola generazione) tutto era cambiato. La nuova lungimirante “strategia” dei terminologi colonizzati è stata la rinuncia alla traduzione in favore dell’importazione degli anglicismi crudi (che spesso certi addetti ai lavori certificano con una sorta di “bollino blu” che ne sancisce la “necessità”, l’“insostibuitilità” e altre simili sciocchezze che valgono solo per l’Italia); e così la terminologia informatica priva di anglicismi degli anni Settanta (quando c’erano terminali, periferiche, stampanti a margherita, schede perforate, calcolatori…) ha portato all’attuale deriva del linguaggio di settore dove è avvenuto un “collasso di ambito”: l’italiano non è più in grado di esprimere la modernità senza ricorrere alla stampella dell’inglese, e il settore si esprime oggi in itanglese.

Se nei prossimi anni il codice a barre sarà sostituito dal QR code, e non dal codice QR, avremo un anglicismo in più e una parola italiana in meno.

Naturalmente – lo ribadisco per i mistificatori che rivoltano le frittate delle mie riflessioni – la cosa grave non è che si dica QR code: si tratta di un singolo anglicismo che preso da solo non significa niente. La cosa grave è la somma di questi fenomeni che giorno dopo giorno si trasformano in “prestiti sterminatori” che fanno piazza pulita dell’italiano, e che negli anni Duemila non sappiamo far altro che ripetere in inglese invece di tradurre, adattare o inventare parole nuove. Le conseguenze di questa strategia sono sotto gli occhi di tutti. Se la rivoluzione industriale di fine Ottocento e del Novecento ci hanno portato la lampadina e la televisione, e non la lamp e la television, quella del nuovo millennio ci ha colonizzato con i computer, i mouse, il wireless e così via.

E per i negazionisti che fanno finta di non vederlo e di non capirlo, basta leggere come questo giornale riporta la notizia che all’inizio del mio articolo ho tradotto in italiano:

Per la cronaca: dai conteggi automatici (che considerano “QR code” due stringhe distinte) il testo riportato è composto da 141 parole in tutto, di cui 19 in inglese. Ma se si eliminano le date scritte in cifre e i nomi propri di persone o aziende (che non vanno conteggiate né come parole italiane né come parole inglesi) il rapporto è di 122 a 19, una percentuale che supera il 15% e che rende questo esempio un caso di lingua ibrida a base inglese, e non di una lingua sana che si appoggia sporadicamente a qualche “prestito” (considerando “QR code” come una parola sola, la percentuale scenderebbe a poco più del 9%, che non è comunque una bazzecola).