Dopo mesi e mesi di silenzio, la settimana scorsa è apparso il comunicato numero 22 del gruppo Incipit dell’accademia della Crusca contro il linguaggio anglicizzato del Piano scuola 4.0, seguito poco fa dal numero 23 che denuncia il passaggio dallo spid al sistema IT Wallet invece che al portafoglio digitale, come avevo già denunciato nel mio ultimo articolo.

Visto che in pochi conoscono il gruppo Incipt, ancora meno ne leggono i contenuti, e quasi nessuno, non dico segue, ma nemmeno prende in considerazione le indicazioni proposte, sarà utile ricordare di cosa si sta parlando.

È stato costituito nel 2015 dopo una fortunata petizione rivolta alla Crusca della pubblicitaria Annamaria Testa che ha raccolto 70.000 firme contro l’abuso dell’inglese. Nel recepire questo grido collettivo di protesta, l’accademia ha deciso di avviare una sorta di commissione composta da alcuni accademici, oltre che dalla pubblicitaria, per “monitorare i neologismi e forestierismi incipienti, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede”, perché si dà per scontato che, una volta acclimatate e radicate, le nuove parole poi non siano più arginabili.

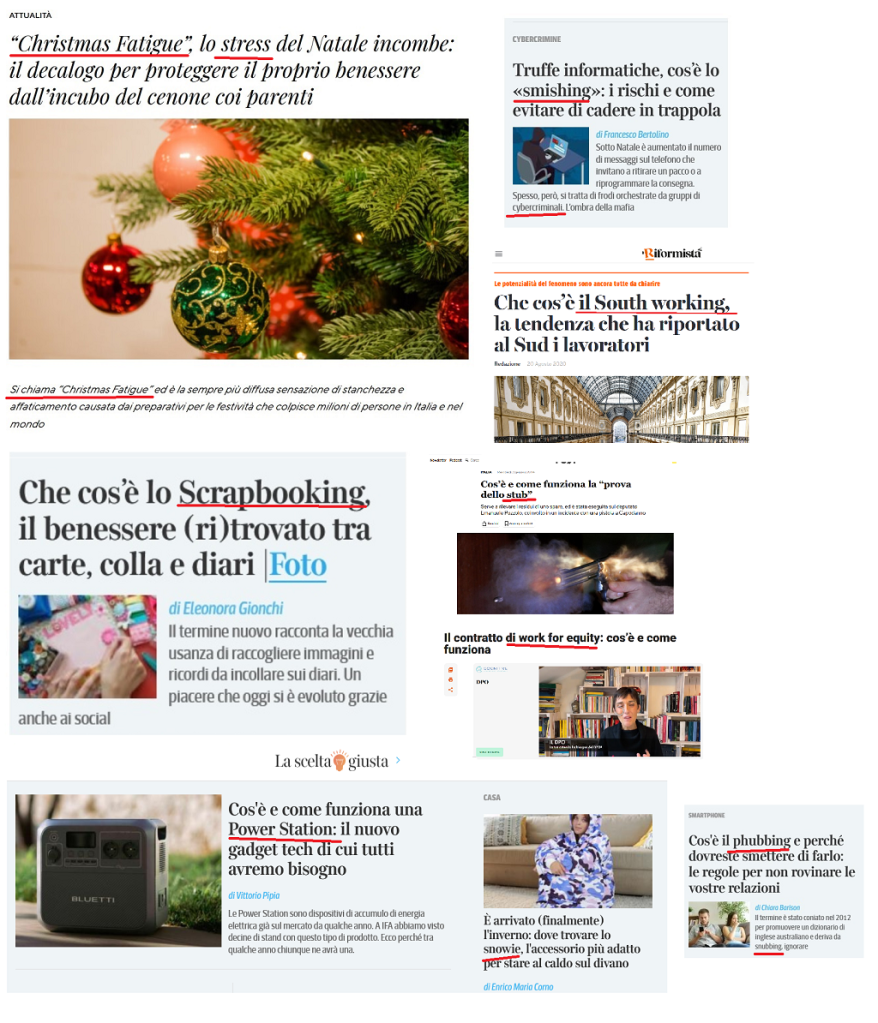

Questa premessa, invece di parlare esplicitamente di “anglicismi” parla di “neologismi” e “forestierismi”, ma per chiamare le cose con il loro nome, tutti i comunicati hanno a che fare con l’inglese perché l’afflusso di parole straniere di altra provenienza è poco significativo, fuori dalle prese di posizione di principio che affondano le loro radici nel purismo. Il problema non sono i forestierismi ma gli anglicismi. E venendo ai neologismi, dallo spoglio dei dizionari – vorrei gridarlo forte a chi fa finta di non capirlo – circa la metà delle parole nuove del Duemila è in inglese crudo. Magari la nostra lingua fosse ancora viva e in grado di produrre le proprie parole senza importarle direttamente dall’inglese, e senza inventare pseudoanglicismi come smart working o caregiver, per fare riferimento proprio a due espressioni biasimate da Incipit.

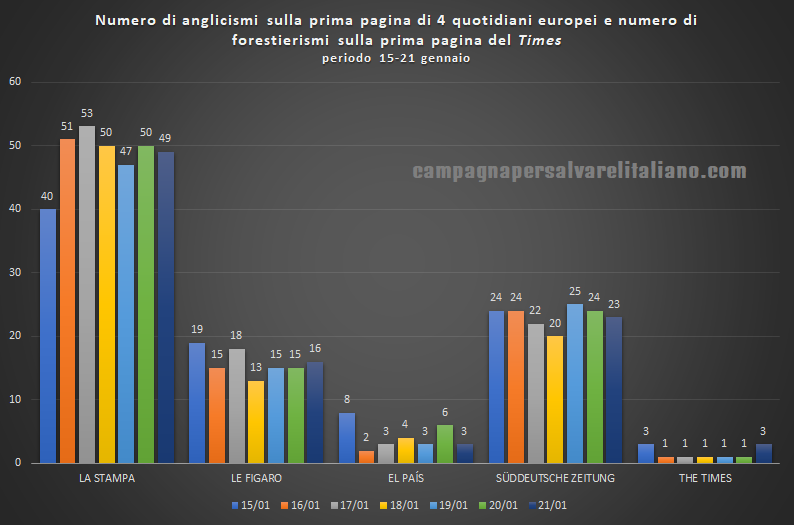

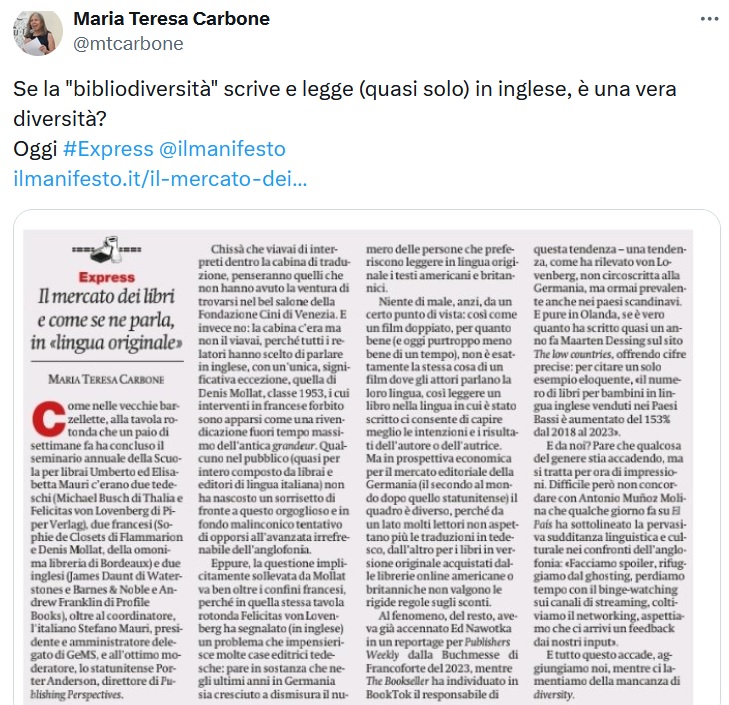

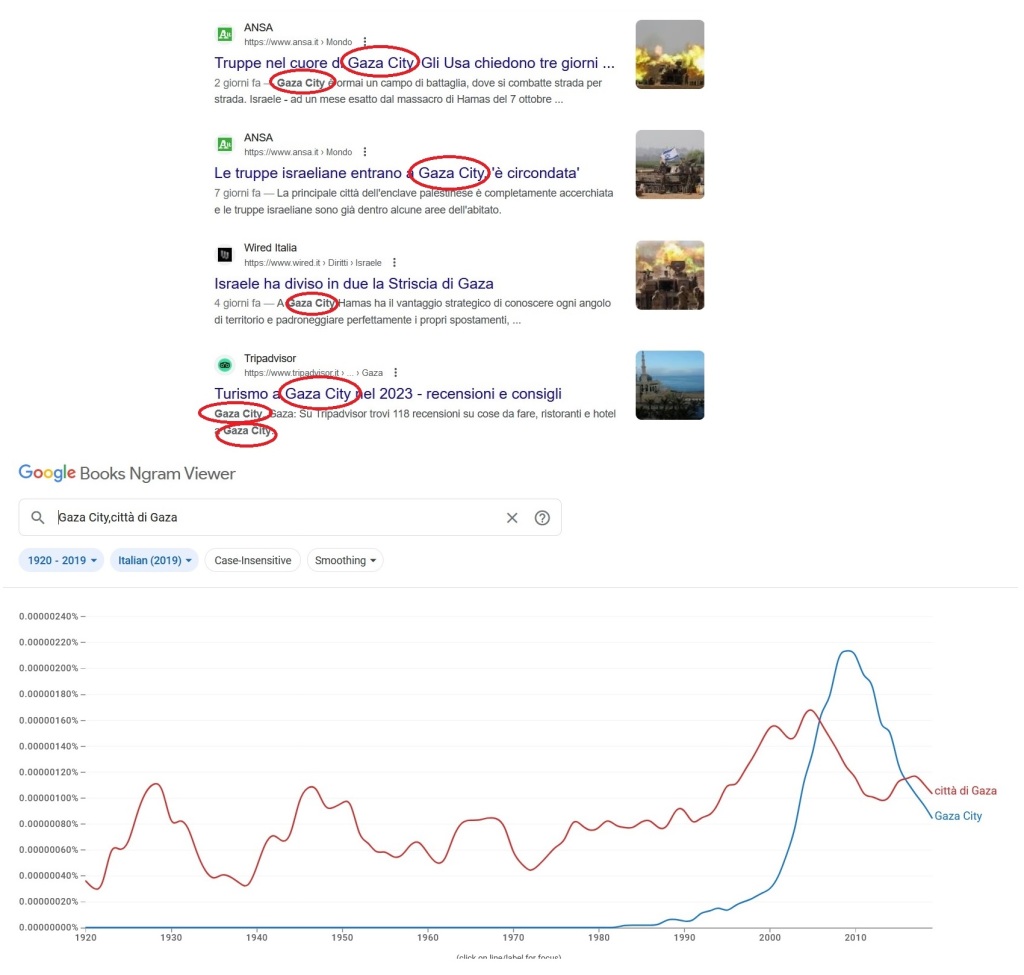

Il principio per cui sia possibile intervenire solo nella fase incipiente di circolazione delle parole, va detto, non è una legge naturale davanti alla quale non si può fare nulla. È il risultato di un’anomalia tipicamente italiana che proprio l’impostazione della Crusca favorisce, visto che all’estero le politiche linguistiche di Paesi come la Francia o la Spagna sono state in grado di arginare molti anglicismi che sono regrediti anche dopo una prima fase di alta circolazione.

Nel caso del francese e dello spagnolo la differenza principale rispetto alla situazione nostrana è che le accademie fanno le accademie, e hanno perciò una missione prescrittiva, mentre la Crusca si vanta di essere descrittiva, e cioè di non voler intervenire sulla lingua che si limita a studiare, invece che orientare. A ciò si aggiunge il diverso contesto storico-sociale: in Francia e Spagna le accademie operano in un contesto dove esistono leggi per la tutela della lingua, banche terminologiche istituzionali che traducono ogni cosa in modo ufficiale, e in più in generale una società dove non c’è alcun senso di inferiorità verso l’inglese né alcuna vergogna di tradurre, adattare o pronunciare gli anglicismi nella propria lingua.

In questo contesto, la creazione del gruppo Incipit è stata una ventata di novità che appariva come un prezioso cambio di rotta, anche se si è rivelato un progetto fatto di buoni propositi le cui modalità non sono in grado di incidere sulla realtà.

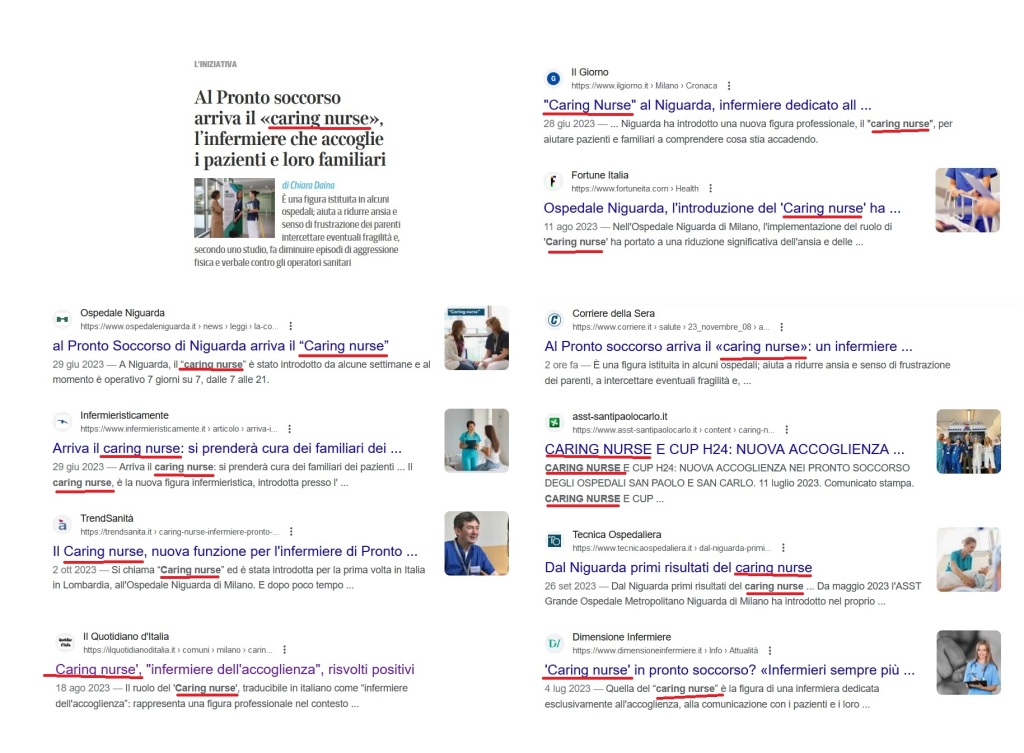

Tullio De Mauro ne contestò da subito l’impostazione entrando nel merito della fase incipiente che andrebbe maggiormente precisata. Una parola come benchmark – notava – è entrata come tecnicismo del linguaggio economico-finanziario vent’anni prima che il suo significato si estendesse al linguaggio comune come alternativa più prestigiosa di punto di riferimento o pietra di paragone. Dunque, come ho scritto in Diciamolo in italiano molti anni fa, poiché gli anglicismi spesso penetrano nei linguaggi specialistici e poi, a distanza di molti anni, raggiungono anche quello dei giornali perdendo la loro specificità di settore, ci vorrebbe un doppio argine: il primo terminologico, per tradurre da subito le parole di settore come avviene in Francia e in Spagna, e il secondo per affermare le alternative quando si verifica il salto dal tecnicismo alla lingua.

Il progetto Incipit ha funzionato?

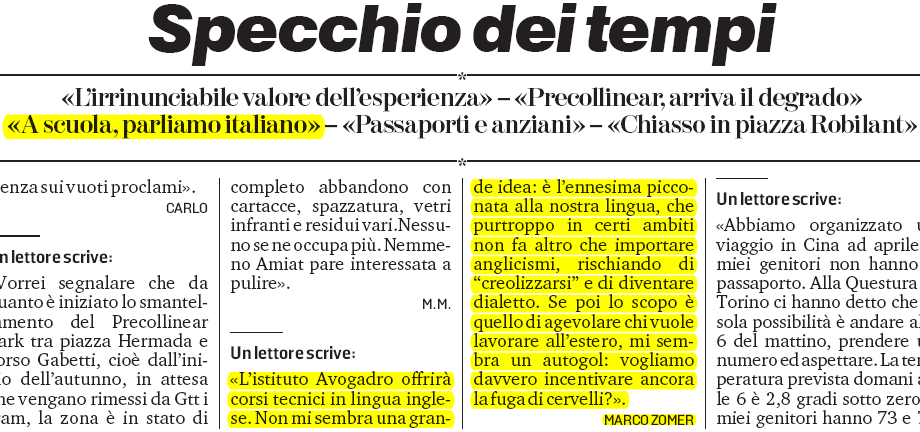

Accanto ai limiti concettuali di Incipit, quello che mi pare emerga dopo nove anni dalla sua costituzione è soprattutto la sua inutilità pratica. Il gruppo sin dal suo esordio si è caratterizzato nell’intervenire non nella lingua di tutti, dove vige il principio per cui ognuno parla come vuole (un principio che dovrebbe essere precisato con qualche paletto se si vuole evitare che la “libertà” di espressione non si trasformi nella distruzione delle regole dell’italiano e nella sua trasformazione per esempio in itanglese) ma di vigilare il linguaggio istituzionale, dove il ricorso all’inglese pone problemi di trasparenza, oltre che di ufficialità della comunicazione.

Che cosa ha prodotto questo pacato interventismo fatto di buoni consigli attraverso questa modalità? Nulla.

Tra gli anglicismi messi in discussione, nel comunicato numero 3 del 2016, si raccomandava “lavoro agile” al posto di “smart working” che all’epoca era un tecnicismo di settore e di bassa frequenza. Con l’esplodere del covid e del lavoro a distanza o da casa (come si dice in Francia e in Spagna) il telelavoro o il lavoro da remoto che gli inglesi chiamano home o remote working e non “smart, sono stati accantonati dai giornali e dalle istituzioni e oggi c’è solo l’inglese, a quanto pare.

A proposito di covid, quando questa parola è apparsa, la Crusca era intervenuta per indicare che sarebbe più corretto parlare della covid, al femminile visto che è una malattia e non un virus, una posizione ignorata e talvolta sbeffeggiata dai mezzi di informazione che hanno continuato a usare immotivatamente il maschile a orecchio. In Francia, al contrario, davanti allo stesso problema l’Académie française è intervenuta con le stesse osservazioni, ma i giornalisti e la società dei parlanti – avendo un punto di riferimento normativo che non è un’imposizione dall’alto sulla loro libertà espressiva, ma è una consulenza utile per capire come parlare e scrivere in modo corretto – oggi usano normalmente il femminile. Invece da noi l’autorità dell’accademia non c’è, c’è quella del singor Uso, che però non è come si vuol far credere qualcosa di “democratico” che viene dal basso e dal popolo, è il signor Uso imposto al popolo dai giornalisti, dagli addetti ai lavori e in sintesi da una classe dirigente anglomane che sa solo ripetere e importare ciò che pesca dall’anglosfera.

La domanda da porci è allora semplice: poiché dei punti di riferimento per la coesione della lingua ci vogliono – o perlomeno ci vorrebbero – ha più senso che esista un ente riconosciuto da tutti e preposto a questa funzione o lasciare ogni decisione in balia dell’uso imposto da chi si trova nelle posizioni dirigenziali del potere e spesso nell’ignoranza dell’italiano? E se la politica investisse ufficialmente la Crusca di questo compito, le cose non potrebbero cambiare in meglio?

Il ruolo della Crusca

L’accademia della Crusca è seduta su una storia secolare in cui si poneva come prescrittiva, e nell’abbandonare questo presupposto ha posto le basi per il proprio suicidio. A cosa ci serve? Per studiare la lingua senza intervenire ci sono già le università, e ci sono anche altre istituzioni private di acclarata fama come la Treccani o la società Dante Alighieri che promuove la nostra lingua. La Crusca si inserisce tra queste senza essere né carne né pesce, perché la sua funzione non è quelle della accademie francesi e spagnole che fanno il loro lavoro di accademie normative. Soprattutto, l’intento dichiarato di rimanere sul piano descrittivo viene sbandierato nel caso degli anglicismi, nonostante Incipit vada in altra direzione, ma in altri ambiti i cruscanti e più in generale i linguisti non si fanno alcuno scrupolo a intervenire.

Un esempio tra i più bizzarri riguarda proprio la parola “anglicismo” comparsa per la prima volta nel Settecento nella rivista la Frusta letteraria di Baretti, che scherzosamente ipotizzava che si sarebbero presto visti anche gli anglicismi oltre ai dilaganti francesismi dell’epoca. In tempi recenti, Tullio De Mauro – credo per prendere in giro proprio i principali critici dell’anglicizzazione che per lungo tempo non considerava un problema – cominciò a far circolare la tesi che si dovesse invece dire “anglismo” e che “anglicismo” fosse a sua volta un’interferenza dell’inglese. Questa posizione non mi ha mai convinto, visto che il signor Uso tanto mitizzato ci aveva già consegnato una parola non solo stabilizzata, ma anche in linea con le analoghe voci dello spagnolo (anglicismo) e del francese (anglicisme). Eppure, anche se nel “Morbus Anglicus” Castellani si scagliava contro gli anglicismi, successivamente è accaduto che tutti insieme o quasi, gli accademici e i linguisti da un giorno all’altro si siano messi a parlare solo di anglismi, come se fosse un termine più preciso e tecnico. In realtà è semplicemente preferito, come un tratto socio-distintivo degli addetti ai lavori, mentre gli “anglicismi” sono diventati una sorta di voce popolare che ha una frequenza maggiore ma non viene mediamente impiegata dagli “esperti”. In questa innovazione nata contro il signor Uso, oltretutto, mentre i cruscanti parlano di “anglismi” continuano però a parlare di “anglicizzazione” invece che di “anglizzazione”, anche se per coerenza dovrebbero forse andare fino in fondo nel loro “revisionismo neologico” per incasinare ulteriormente le cose.

Un altro intervento di certi linguisti per cambiare l’uso, nato mi pare dalle posizioni soprattutto di Luca Serianni, è stato quello di mettere in discussione la “regola” di scrivere “sé stesso” con l’accento invece di “se stesso” che si era affermato nella scuola e nell’editoria del Novecento, una regola che – a torto o ragione – esisteva, ed era seguita da tutti gli editori come l’Einaudi (che continua a seguirla) e da tutti gli autori, come Calvino. Oggi la regola si è riscritta, e ancora una volta il cambiamento non arriva né dalle esigenze del popolo né dal basso, ma dalle riflessioni dall’alto di grammatici che quando vogliono non rinunciano affatto a voler essere prescrittivi. Questi esempi mostrano bene come si intervenga sul lessico anche nelle fasi consolidate più che incipienti, e mentre in nome del politicamente corretto – non a caso di matrice angloamericana – si è intervenuti sull’uso mettendo al bando parole come “negro”, mentre calcolatore è stato sostituito da computer, i negozi diventano store, il settore dell’alimentazione food… proprio la Crusca è intervenuta per regolamentare la femminilizzazione delle cariche nel modo più corretto, il che non è un male, è un bene, solo che lo si dovrebbe fare con le stesse modalità anche davanti all’inglese, invece di usare due pesi e due misure.

La polemica sul linguaggio anglicizzato della scuola

Chiarite queste premesse, torniamo ai nuovi comunicati di Incipit. Sull’insensatezza del passaggio dell’identità digitale dello spid a IT Wallet, invece che parlare di portafoglio digitale, mi sono già espresso. Quanto alla polemica con il linguaggio anglicizzato del piano scuola 4.0, non è la prima volta che Incipit interviene. Lo aveva fatto con il comunicato numero 6 del 2016 (“Termini aziendali nelle università”), e poi nel 2019 con la condanna della lingua del sillabo del Miur. Qualche giorno dopo partecipai a una trasmissione in radio sulla questione, insieme all’allora presidente Marazzini, all’accademico Sgroi e alla portavoce dell’allora ministra Fedeli. Davanti al minuetto in cui quest’ultima fingeva di prendere atto delle critiche, di non voler mettere in discussione l’italiano e di far credere che si trattasse di un episodio isolato, riuscii a farla stizzire, con le mie considerazioni, e dissi – ma lo ribadisco anche oggi – che l’itanglese delle scuole-aziende era una ben ponderata scelta che prepara volutamente al linguaggio del lavoro che è ormai l’itanglese.

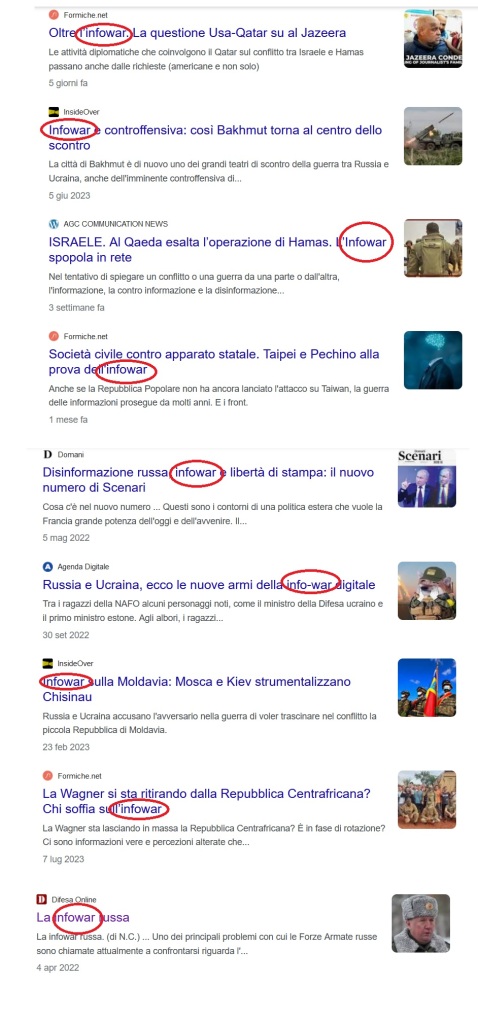

Insomma, la battaglia della Crusca che rimane ferma ai singoli anglicismi è una battaglia persa, perché il problema non sta nelle singole parole – oggi il piano è strutturato in “step” chiamati Background, Framework o Roadmap – ma nella rinuncia all’italiano che sta a monte di ogni singolo caso. Il conflitto è qui, nello scontro tra due modelli linguistici che sono — come ogni volta che riaffiora la questione della lingua — l’epifenomeno di un cambio della classe dirigente che impone una nuova lingua (come Gramsci ci ha insegnato). E allora bisogna combattere questo porgetto di newlingua, l’itanglese, più che gli anglicismi, anche perché il numero di questi ultimi è tale che Incipit, per la seconda volta, ha rinunciato “a proporre sostituzioni di singoli termini, cosa impossibile in un comunicato come questo” e preferisce proporre di mettere “in circolazione una versione del Piano ‘tradotta’ per gli utenti comuni non specialisti, o, più semplicemente, si unisca al documento un glossario interpretativo autentico, in cui si fornisca una spiegazione univoca degli anglismi utilizzati, non solo per verificarne la necessità, l’uso appropriato e la coerenza, ma anche per renderne chiaro a tutti, operatori della scuola e cittadini, il reale contenuto del programma.”

Certe volte dal non detto emergono cose più interessanti che in ciò che viene esplicitato. E questa “rinuncia” mi pare che contenga elementi importanti proprio negli anfratti del silenzio. La parola “itanglese” non compare nemmeno una volta nel sito della Crusca, che nei suoi criteri rimasti alla distinzione dei prestiti di lusso e di necessità, sembra non accorgersi che l’interferenza dell’inglese esce dal concetto di “prestito” che si ostina a non abbandonare. L’itanglese, lo denuncio da anni, è invece una newlingua che nel suo scardinare le regole ortografiche e morfologiche dell’italiano storico ne spezza la continuità e la comprensibilità e si allarga nel nostro lessico con porzioni di inglese sempre più ampie, dai prestiti sintattici con inversione della collocazione (covid hospital, social media manager), agli pseudoanglicismi che mi pare riduttivo interpretare come “prestiti apparenti”, e si allarga attraverso la coniazione di parole ed espressioni ibride che non sono più né italiane né inglesi.

Invece di chiedersi: “Saranno davvero ‘prestiti di necessità’ tutti quelli introdotti nel Piano?” il gruppo Incipit dovrebbe prendere atto dell’inadeguatezza di questo approccio e affrontare le cose con un altro spirito. Già la domanda, seppur retorica, contiene la distruzione del criterio che pone. Se la distinzione tra prestito di necessità e di lusso possedesse un senso, una razionalità o un barlume di scientificità esisterebbero dei criteri non soggettivi per rispondersi da soli. O vogliamo entrare nelle diatribe sul sesso degli angeli per stabilre la presunta necessità di ogni anglicismo che nasce solo dalla volontà di abbandonare l’italiano?

E la rinuncia a “tradurre” un documento scritto in una newlingua fumosa a base inglese, che ricorda la neolingua di Orwell in cui si cancella il passato e si riscrive la storia, implica proprio che non abbiamo più a che fare con l’introduzione di qualche parola inglese, ma con una sorta di lingua creola che, come i volgari sorti ai tempi dello sfaldamento del latino, comincia a porre dei problemi di comprensibilità con la lingua madre. Al punto che è necessario tradurla o affiancarla dalla veterolingua per il popolino. Ma le nuove generazioni che si formano in questa newlingua non sono il popolino, sono la futura classe dirigente che parlerà la lingua che si insegna loro, la metterà in pratica e la trasmetterà.

Invece del gruppo Incipit, sarebbe ora di agire in modo sistematico e con ben altre prospettive. Qui serve un gruppo Explicit per la restituzione dei “prestiti”, per la disanglicizzazione dell’italiano e per la riappropriazione della nostra lingua schiacciata dall’inglese. Serve una rifondazione cruschista che restituisca questo ente allo spirito con cui è stato fondato, che gli dia lo stesso ruolo delle accademie francesi e spagnole, e che lo inserisca all’interno di una pianificazione linguistica che dovrebbe appartenere alla politica e coinvolgere la nostra intera società. Altrimenti l’italiano è spacciato.