Di Antonio Zoppetti

In una scuola milanese di via Porpora è stata da poco introdotta un’area pedonale con un parco giochi e una strada scolastica, e cosa si legge sulla segnaletica rivolta a tutti i cittadini e ai bambini delle elementari?

“Porpora school street”.

L’inglese viene così introdotto e diffuso in modo ufficiale come la lingua della comunicazione e della segnaletica cittadina come fossimo un Paese anglofono. Forse dopo i “prestiti linguistici di necessità” è arrivato il momento di teorizzare anche i prestiti urbani e architettonici di necessità?

Il progetto non è nuovo e non è solo milanese, è dal 2019 che lo spingono con questo nome. Su un articolo apparso sul Fatto quotidiano del 2020, “L’Emilia Romagna sperimenterà le school street: niente più traffico davanti alle scuole”, si leggeva questa premessa:

“Le statistiche del Dipartimento dei trasporti inglesi rivelano che nel 2018 il 14% dei decessi di bambini causati da incidenti stradali in Gran Bretagna ricadeva nella fascia oraria di ingresso a scuola (ore 7.00-9.00) e il 23% in quella di uscita (ore 15.00-17.00).”

E la conclusione era:

“Ma quella che si verifica ogni mattina davanti alle scuole non è una condizione irreversibile. In Emilia-Romagna, grazie ad una risoluzione del gruppo Europa Verde che è stata approvata dall’Assemblea Legislativa, sperimenteremo le “school street”, sulla base delle migliori pratiche in atto in svariati Paesi del Nord Europa. Si tratta di strade o piazzali in prossimità di una scuola, in cui è – temporaneamente durante gli orari di entrata e uscita da scuola, o permanentemente – interdetto il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza a piedi o in bicicletta.”

Se analizziamo come è concepito un articolo del genere emerge chiaramente cosa frulla nella testa colonizzata di chi crede che l’Italia sia una provincia dell’impero anglofono. Per giustificare l’opportunità delle strade scolastiche non ci sono le statistiche sugli incidenti italiani, ma quelle inglesi, come se la realtà fosse la medesima e noi fossimo una provincia dell’impero. Dunque non resta che copiare le soluzioni con un nome in inglese.

L’esigenza di questi spazi è sentita dai cittadini, che in molti luoghi chiedono le “strade scolastiche”, ma le soluzioni adottate altrove sono state rese in italiano senza alcuna psicopatologia provocata da un “morbus anglicus cerebrale”.

La legge per cui l’italiano è la nostra lingua è carta straccia

In Francia utilizzare l’inglese per la segnaletica cittadina è vietato ma, a parte le leggi, difficilmente verrebbe in mente a chi ha un barlume di lucidità. In Italia, al contrario, non solo lo si fa come fosse una cosa normale, ma nella nostra anglo-assuefazione nessuno protesta, a quanto pare, anche se non so se tutto ciò sia legale.

L’unica legge che ha sancito che l’italiano è la lingua ufficiale è la n. 482 del 15 dicembre 1999, che all’articolo 1 (comma 1) recita: “La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano.” È solo in base a questo comma che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che “questa legge può ben considerarsi ricognitiva e interpretativa d’un principio costituzionale implicito, come di nuovo ha dichiarato la Consulta (sentenza n. 159 del 2009)”. In altre parole: che la lingua ufficiale sia l’italiano non viene detto in modo esplicito nella Costituzione, ma lo si ricava e deduce implicitamente.

Peccato che questa legge abbia il valore di carta straccia. Se la stessa cosa fosse sancita nella Costituzione forse le università non potrebbero cancellare l’italiano dalla formazione universitaria per insegnare in inglese – dal Politecnico di Milano all’Università di Bologna – e nelle stesse città la comunicazione in inglese, invece che in italiano, sarebbe incostituzionale. Ma anche le Poste italiane forse non potrebbero rinominare i pacchi celeri o ordinari con la nuova nomenclatura basata sul “delivery (come denunciato dal Gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca nel comunicato n. 17 del 3/11/2021: “Poste italiane o Delivery services?” e come avevo già fatto in febbraio anche da questo sito).

Mentre la realtà è questa, e l’impressione è qualla di vivere in un Paese occupato, un coro di intellettuali e linguisti ha attaccato l’assurdità della proposta di legge di Roberto Menia di introdurre in Costituzione che la nostra lingua è l’italiano, come in Francia, Portogallo e Svizzera. Ma i “liberisti linguistici” che si oppongono agli interventi legislativi possono stare tranquilli, in fin dei conti si tratta di una proposta di facciata e dunque innocua; come le altri leggi in tema di lingua presentate ciclicamente dai parlamentari di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che tanto non vengono discusse. Questi partiti che le presentavano sin da quando erano all’opposizione, adesso che governano non le approvano affatto.

Il liberismo linguistico è invocato solo quando fa comodo

Le istituzioni che introducono e diffondono l’inglese senza alcun rispetto per il nostro patrimonio storico né per la trasparenza nei confronti degli italiani, lo fanno di proposito.

Pensiamo al Ministero della pubblica istruzione che nel 2018 ha emanato un Sillabo per l’imprenditorialità scritto in itanglese, con un inguaggio così assurdo che il Gruppo Incipit è intervenuto (comunicato n. 10: “Sillabo per l’imprenditorialità o sillabario per l’abbandono della lingua italiana?”) denunciando che

“per imparare a essere imprenditori non occorre saper lavorare in gruppo, bensì conoscere le leggi del team building, non serve progettare, ma occorre conoscere il design thinking, essere esperti in business model canvas e adottare un approccio che sappia sfruttare la open innovation, senza peraltro dimenticare di comunicare le proprie idee con adeguati pitch deck e pitch day.”

Quello che colpisce è che, proprio nello stesso anno, lo stesso organo diramava contemporaneamente delle Linee Guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR (2018), dove nella prefazione dell’allora ministra Valeria Fedeli si leggeva (p. 4):

“Credo che nel MIUR la consapevolezza dell’importanza del linguaggio debba essere coltivata e praticata anche più che altrove – non solo per quanto riguarda l’uso del genere grammaticale femminile, quindi, ma anche per tutto ciò che riguarda la trasparenza degli atti amministrativi. Sappiamo che la lingua è un corpo vivente, che si evolve nell’uso quotidiano e non può essere cambiata per decreto. D’altra parte, le proposte riguardanti l’uso del femminile avanzate nelle presenti Linee guida non hanno nulla dell’imposizione dall’alto, perché richiedono semplicemente di applicare in modo corretto e senza pregiudizi le regole della grammatica italiana.”

Il richiamo alle pari opportunità, l’attenzione per la trasparenza e per le regole della grammatica italiana sono invocati nel caso dell’educazione al genere, ma nascosti sotto al tappeto nel caso degli anglicismi che al contrario vengono diffusi e promossi senza seguire gli stessi criteri. E infatti nel 2023 lo stesso Ministero ha varato un documento per il Piano Scuola 4.0 in cui di nuovo il modello linguistico era l’itanglese, e di nuovo il Gruppo Incipit lo ha duramente criticato (comunicato n. 22: “Un glossario per il Piano Scuola 4.0”):

“La trasformazione degli ambienti di apprendimento va sotto il nome di Next generation classrooms; le “azioni” sono definite Next Generation Class, Next Generation Labs; è prevista la rendicontazione di milestone e target; sono evocati i principi del Do No Significant Harm, si parla di check list, di compiti di driver dell’innovazione, mentoring, Digital board, peer learning, problem solving, multiliteracies, debate, gamification, making, blockchain, Task force Scuole, outcome. ”

E allora, per diffondere questo modello linguistico basato sull’itanglese cosa c’è di meglio che abituare i bambini sin da piccoli alla logica delle “school street”?

Per chiamare le cose con il loro nome bisognerebbe che tutti ci rendessimo conto di un fatto evidente e incontrovertibile, anche se nessuno lo mette in risalto: gli ambienti riformisti che vogliono educare gli italiani a parlare in modo etico, inclusivo e non discriminante sono gli stessi che, nel pacchetto, educano all’inglese e all’abbandono dell’italiano. E lo fanno in modo consapevole.

Non bisogna dimenticare che la politica e la pianificazione linguistica non avviene soltanto attraverso provvedimenti espliciti, cioè attraverso l’emanazione di leggi e decreti, ma anche con altre modalità, attraverso la persuasione morale, i gruppi di pressione, i movimenti di opinione che non arrivano solo dalle istituzioni, ma anche da altre parti sociali.

Peccato che tutte queste iniziative che predicano l’importanza del linguaggio sui temi sociali se ne freghino dell’italiano e della sua anglificazione.

La commissione dell’UE, in concomitanza con il Natale, nel 2021 ha emanato delle “Linee guida per una comunicazione inclusiva”, in cui si suggeriva di sostituire “Buon Natale” con “Buone feste” per non discriminare chi non è cristiano. E allo stesso tempo l’Unione Europea lavora per istituzionalizzare l’inglese come lingua ufficiale dell’Europa – benché nessuna carta legittimi questa prassi linguiscista – introducendolo nei documenti bilingui a base inglese, nella comunicazione della Von der Leyen rivolta agli europei in inglese, invece che all’insegna del plurilinguismo, e in mille altri modi ancora.

Passando al fronte interno, nel 2023 “le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato all’unanimità l’emendamento di Arturo Scotto (Pd) che prevede che nei documenti della Pubblica amministrazione la parola ‘razza’ sia sostituita da ‘nazionalità‘”.

A quando una modifica costituzionale per abolire anche “senza distinzione di razza”? Forse avrebbe più successo di quella di Menia.

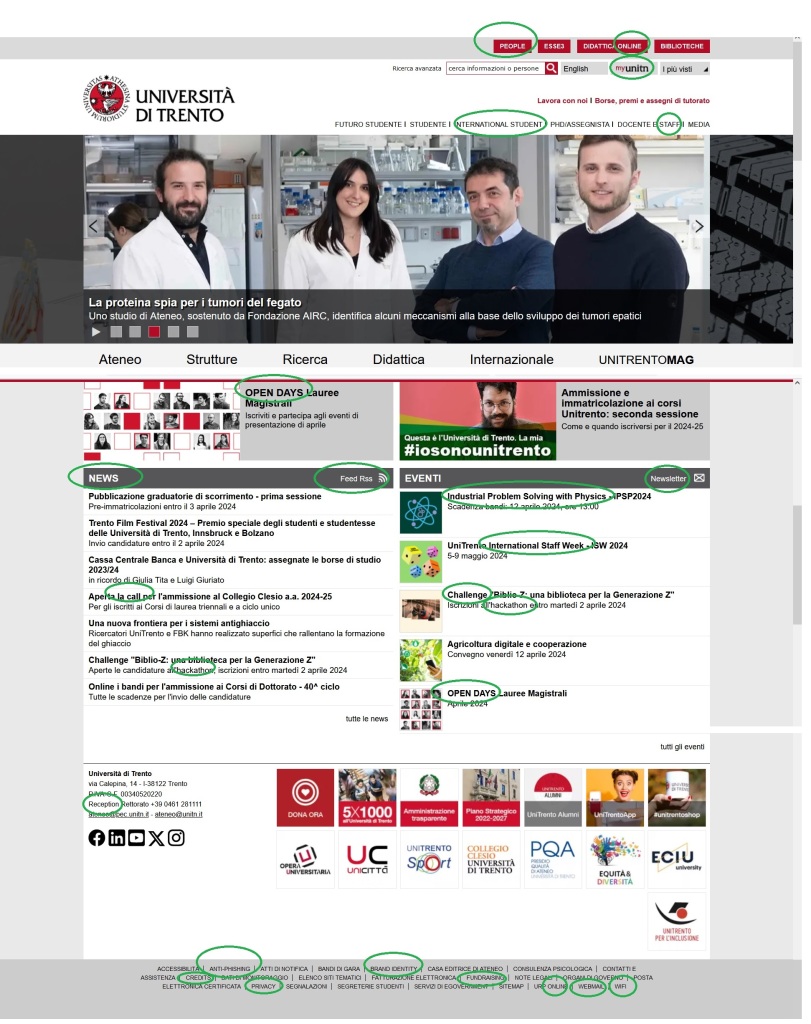

Intanto, lo scorso 28 marzo l’Università di Trento ha pensato bene di varare il Regolamento dell’ateneo utilizzando il “femminile inclusivo” e dunque introducendo espressioni come la presidente o la rettrice anche quando si riferiscono agli uomini.

E mentre il revisionismo linguistico impazza su questi fronti, cosa si fa davanti all’interferenza dell’inglese?

La si aiuta, introduce e agevola con la stessa energia, applicando due pesi e due misure: intervenire sulla lingua e sul modo di parlare della gente per cambiarlo in nome di ideologie politiche spesso dai toni fondamentalisti, e contemporaneamente anglicizzare. Invocare la trasparenza, la comprensibilità, la non discriminazione come un valore in un caso e negare le stesse cose sul fronte dell’itanglese.

Davanti al globish delle istituzioni sarebbe ora di protestare e di organizzare la Resistenza al nuovo regime linguistico che si vuole imporre dall’alto ai cittadini, in modo manipolatorio e con prepotenza.