Di Antonio Zoppetti

Durante l’Occupazione, mille parole tedesche sono spuntate sui muri di Parigi e di altre città francesi. È iniziato qui il mio orrore per le lingue dominanti e l’amore per quelle che si volevano eradicare. Visto che oggi, in quegli stessi luoghi, conto più parole americane che non parole destinate ai nazisti all’epoca, cerco di difendere la lingua francese, che ormai è quella dei poveri e degli assoggettati. E constato che, di padre in figlio, i collaborazionisti di questa importazione si reclutano nella stessa classe, la cosiddetta élite.

(Michel Serres, Contro i bei tempi andati, Bollati Boringhieri, 2018).

Ogni volta che prendo un Frecciarossa vengo travolto da nuovi anglicismi imposti agli utenti in modo voluto e prepotente. I clienti, che un tempo per definizione avevano sempre ragione, si sono trasformati in utenti da manipolare; e la prima regola della comunicazione trasparente, che una volta presupponeva l’adozione di un linguaggio adatto e comprensibile per il destinatario, è stata sostituita dalle nuove prassi che impongono a tutti la lingua decisa dagli strateghi della comunicazione con il risultato che è il destinatario che deve per forza di cose assoggettarsi alla terminologia decisa dal mittente.

La lingua è potere. Attraverso le parole si può controllare il destinatario, intimidirlo, trasformare chi non è d’accordo in chi non ha capito, e soprattutto educarlo. La lingua della comunicazione pubblica, cittadina e istituzionale ci martella a suon di anglicismi in modo sistematico e ben preordinato. E la sensazione è davvero quella di vivere in un Paese occupato.

Cronaca di un viaggio nell’itanglese

Alle 9 esco di casa per raggiungere la stazione. Passo davanti all’insegna di un Italian Bakery aperto non da molto accanto all’Italian Hair Line. Si tratta banalmente di un fornaio e di un parrucchiere in un’area semiperiferica o semicentrale (dipende dai punti di vista) di Milano, in un quartiere popolare dove non ci sono turisti. Queste attività commerciali che si elevano attraverso l’inglese magari con il pretesto di voler essere internazionali hanno come clientela gli italiani che scendono nel negozio sotto casa, o se sono di passaggio sono attirati dalle pizzette nelle vetrine, ma dubito che mediamente sappiano cosa significhi “bakery”.

Alle 9 e 15 sono in metropolitana. A quell’ora l’affluenza è media, c’è persino qualche posto a sedere. Mi guardo intorno. Ci sono studenti, gente comune, e una buona fetta di “stranieri” di varia provenienza. Cinesi, ispanici, altri che parlano in qualche lingua che non identifico, e che dall’aspetto potrebbero essere arabi, rumeni, slavi… ma non vedo inglesi o americani. Eppure la comunicazione è bilingue a base inglese, nella cartellonistica e soprattutto negli annunci sonori. A ogni fermata l’inglese ti penetra come un mantra: prossima fermata Loreto, next stop Loreto…

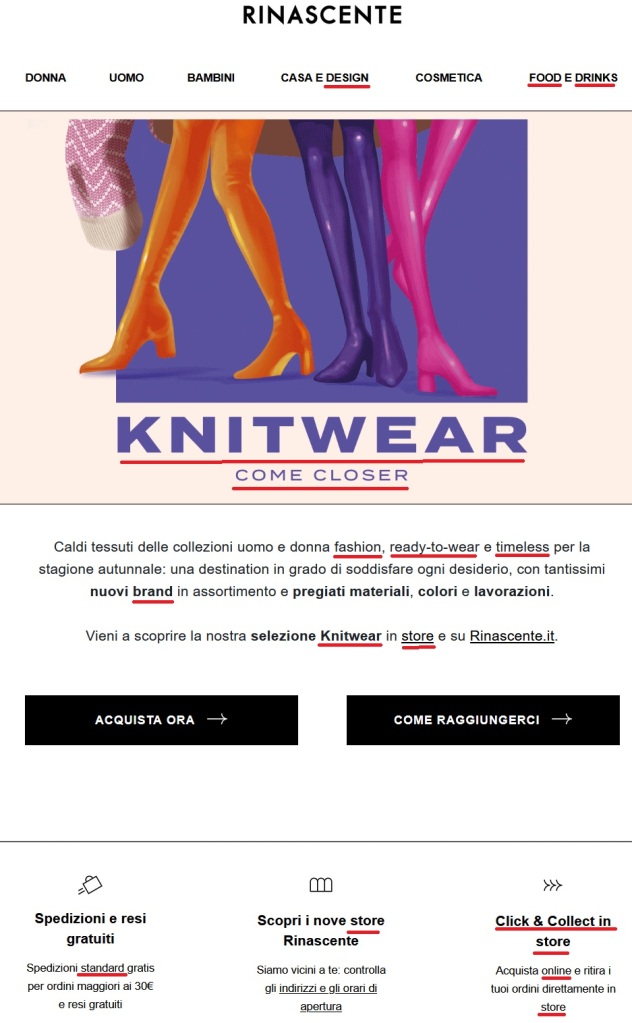

La porta della carrozza è interamente coperta da una pubblicità con scritte in inglese e, in piccolo, un motto italiano che specifica di cosa si stia parlando, ma anche la logica degli altri pannelli pubblicitari segue quasi sempre lo stesso andazzo.

Alle 9 e 30 attraverso il “gate” della stazione (a Milano non ci sono le porte, solo i gate), mi dirigo verso il mio binario e mi sento sollevato perché penso a come è bello che ci sia ancora il “binario”, anche se mi assale l’angoscia che la prossima volta a qualcuno sarà venuto in mente di chiamarlo tracks o alla peggio binary, perché binario è un po’ troppo italiano. Su Italo hanno già sostituito ufficialmente il “capotreno” con il train manager, nella comunicazione ai passeggeri e anche nei contratti di lavoro.

Intanto devo preoccuparmi di fare il “Self Check In” del mio “ticketless”, perché le Ferrovie hanno deciso che la “convalida” “del “biglietto digitale” si debba chiamare in inglese. È la globalizzazione bellezza! È la nuova terminologia imposta alla gente, e se qualcuno si perde e non capisce, il personale gli spiega tutto nella terminologia che hanno deciso gli strateghi della “comunication”. Cartellonistica e annunci sono solo in italiano e inglese. Il mantra dell’inglese sonoro, come nella metropolitana, ritorna ad anglificare la mente e il cuore dei passeggeri. Un tempo c’erano i corsi di lingua da apprendere durante il sonno, adesso lo si può fare anche nel dormiveglia in treno, il corso d’inglese è compreso nel prezzo del biglietto. Il plurilinguismo non esiste, è stato cancellato.

Guardo i nuovi schermi informativi in italiano-itanglese o inglese, e ripenso ai vecchi cartellini che invitavano a non sporgersi dai finestrini, a non gettare oggetti e a non fumare in quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. Oggi le altre lingue sono state buttate via. Che gli stranieri imparino l’inglese, e se no, si arrangino. L’inglese è la nuova lingua da imporre. Punto. Lo si fa nella sua interezza come lingua “internazionale” della comunicazione cittadina e ferroviaria, e attraverso gli anglicismi che vengono introdotti in italiano al posto delle nostre parole storiche.

Un annuncio spiega che per ogni reclamo è possibile usare il “webform” sul sito Trenitalia oppure il modulo cartaceo. “Webform” è il nuovo anglicismo introdotto, o forse sono io che non l’avevo mai sentito declamare prima, comunque sia fa parte ormai della terminologia ufficiale della colonia Italia. Mi domando perché un modulo digitale sia indicato come webform mentre se la stessa cosa è cartacea diventa “modulo”. La risposta è che tutto ciò che è nuovo o riguarda l’informatica viene riproposto in inglese: “webform” è ripetuto anche nella traduzione in inglese, e arriva da lì. Gli strateghi hanno pensato bene di introdurlo invece di tradurlo.

Due ore dopo il treno è in forte ritardo. Capisco che ho ormai perso la coincidenza che da Mestre mi dovrebbe portare a Pordenone. La gente è spazientita. Arriva l’annuncio ufficiale e rimango incredulo di fronte a quelle parole, soprattutto quando vengo informato anche attraverso un messaggino:

“A causa di un guasto … il tempo di viaggio del treno Frecciarossa XXX è superiore di circa 30 minuti rispetto al programmato … Distinti saluti, Customer care…”

Nulla è lasciato al caso. Gli strateghi della comunicazione devono aver pensato di eliminare la parola “ritardo” che probabilmente suscita “vibrazioni negative” per l’azienda (e incentivano la richiesta dei rimborsi), dunque preferiscono usare la locuzione manipolatoria “il tempo di viaggio è superiore di 30 minuti”. Nove parole contro una: ri-tar-do. In compenso non si firmano Assistenza clienti, ma Customer Care, e in questo modo la presa per il culo del passeggero è conclusa. Gli strateghi della comunicazione – gli stessi che magari sono pronti a spiegarci che il ricorso all’inglese è motivato anche al fatto che gli anglicismi sono più sintetici rispetto all’italiano – hanno le idee chiare: la sinteticità è un valore solo per giustificare gli anglicismi, ma se si deve occultare il ritardo qualunque cosa va bene.

La lingua è un fiume che va dove vuole?

Qualche ora dopo sono finalmente al mio dibattito su dove sta andando la lingua italiana. Il mio interlocutore è un convinto seguace del “liberismo” linguistico, sostiene che la lingua è un fiume che va dove vuole, non è possibile controllarla.

Chiedo: ma “la lingua è un fiume che va dove vuole chi?”. La gente e il popolo? Mi pare che vada dove vuole chi è nelle condizioni di imporla al popolino a cui non resta che ripetere self check in e gli altri 4000 anglicismi che ci arrivano prevalentemente dall’alto, dall’espansione delle multinazionali e della loro lingua, dalla nuova cultura coloniale dove sembra esserci solo l’inglese e dai collaborazionisti dell’inglese che si annidano proprio nelle élite. Il punto è che l’acqua “va dove vuole” nella natura selvaggia, altrimenti viene incanalata per farla scorrere sotto i ponti delle città, nei sistemi di irrigazione, mentre si costruiscono gli argini proprio per orientarne i flussi, e quando le acque tracimano è perché è mancata la manutenzione, sono stati trascurati o fatti male.

L’idea che orientare la lingua sia un’imposizione autoritaria è tipica italiana, perché prevale lo stereotipo che l’unico modello di politica linguistica a cui guardare sia quello del fascismo. Mi viene fatto notare che anche se da un punto di vista razionale una parola come “covid” che indica una malattia, e non un virus (il coronavirus), dovrebbe essere femminile, e nonostante inizialmente l’allora presidente della Crusca avesse consigliato di usare il genere più appropriato, nell’uso si è imposto il maschile. Questa non è però la prova dell’ingovernabilità della lingua, ma del fatto che da noi mancano delle istituzioni che la regolamentino in modo ufficiale. Infatti anche in Francia si è posta la questione, e il giorno dopo che l’Accademia francese ha spiegato la correttezza del femminile, tutti si sono adeguati e hanno scritto così, non perché l’accademia sia un organo che obbliga la gente a parlare in un certo modo, tutto il contrario: la gente – e i giornali – riconoscono questo ruolo di consulenza che accettano e seguono, contenti che esistano delle prescrizioni e delle uniformazioni su cui modellarsi. Da noi questo ruolo appartiene ai mezzi di informazione che si muovono in modo caotico, istintivo e spesso pasticciato (oltre a preferire l’inglese). C’è insomma una bella differenza tra autoritarismo e autorevolezza, tra imposizione forzata e spontaneo riconoscimento di un punto di riferimento normativo necessario per conservare l’integrità e l’identità linguistica.

E allora è più sensato seguire l’autorevolezza di un’accademia o lasciare che la lingua la facciano i giornali o le ferrovie? Se questi ultimi introducono l’inglese al posto dell’italiano non è anche questa un’imposizione?

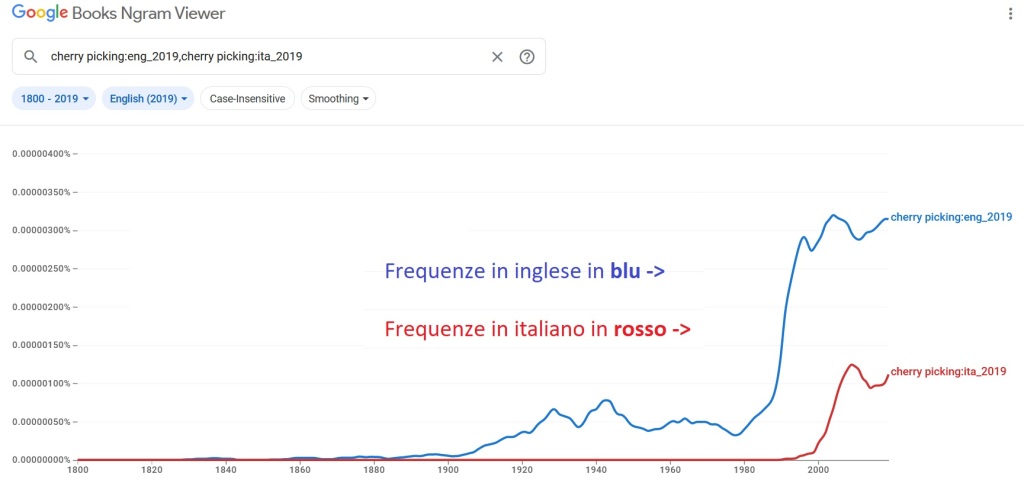

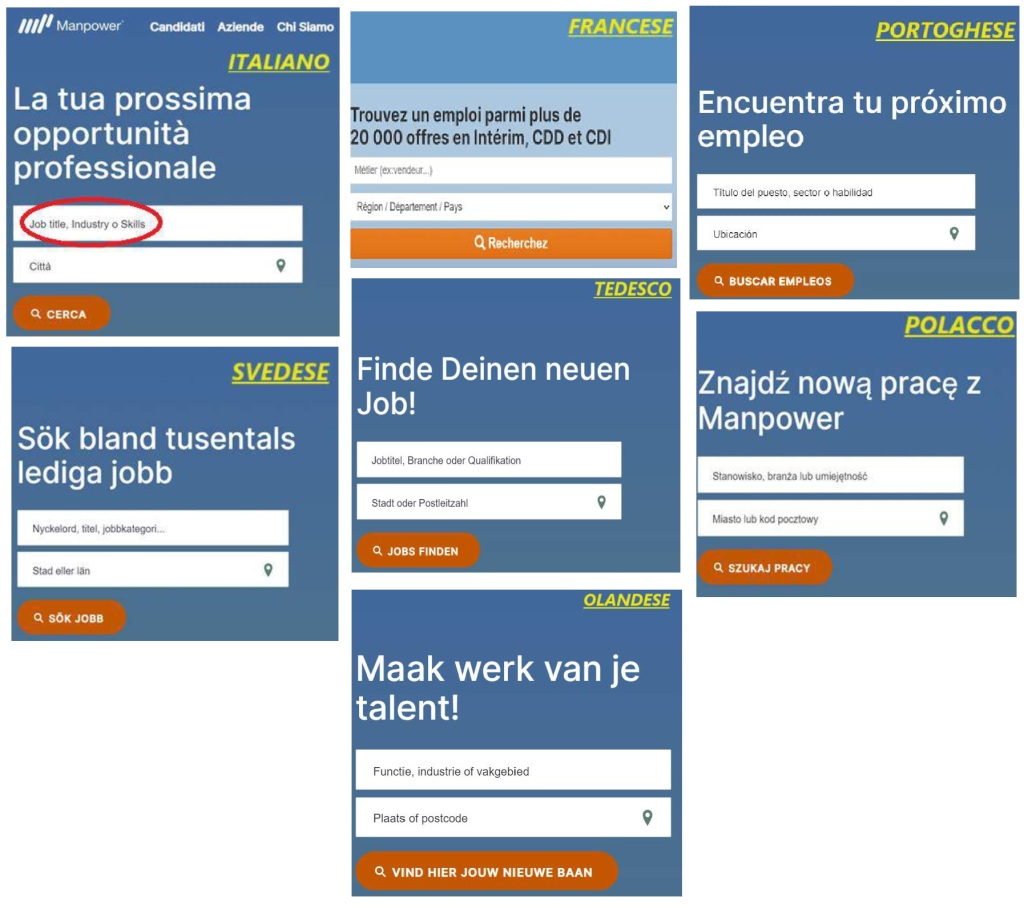

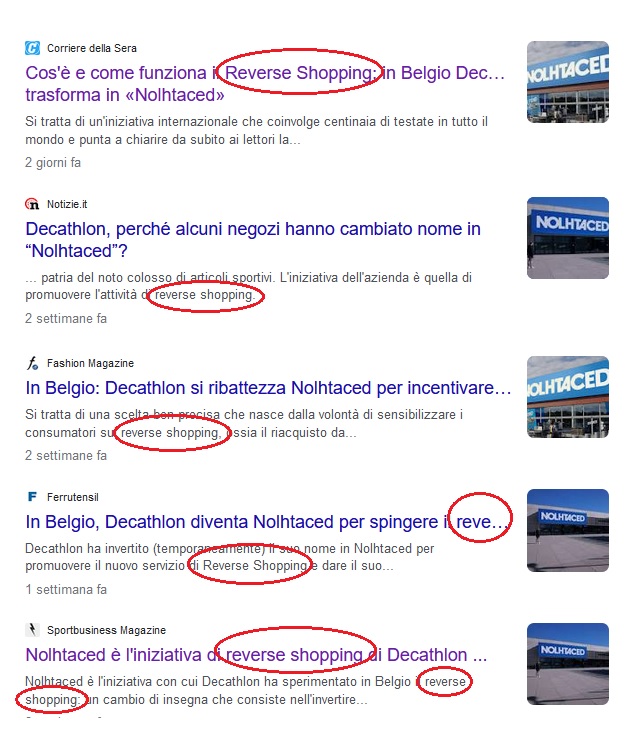

Mentre nell’italietta provinciale pensiamo che lo tsunami anglicus sia inarginabile, all’estero gli argini si costruiscono e funzionano, magari non sempre, ma complessivamente l’anglicizzazione del francese o dello spagnolo non è certo paragonabile alla nostra. Il liberismo linguistico, che io chiamo invece anarchismo metodologico, presuppone che sulla lingua non si debba intervenire, il che è una presa di posizione politica (più che linguistica) comprensibile ma anche discutibile. Per giustificarla si dice che tanto non è possibile imporre alla gente come parlare. Ma basta prendere un Frecciarossa per constatare che non è affatto così. La verità è che la lingua è un meccanismo di imitazione per cui la gente segue i modelli che arrivano dai centri di irradiazione linguistici, e questi ci stanno presentando un ben preciso modello di newlingua che di liberale non ha proprio nulla. Vige la legge del più forte, e non voler tutelare l’italiano davanti alla glottofagia dell’inglese significa essere complici della sua distruzione, che qualcuno scambia per una “normale” evoluzione e pensa pure che arrivi dal basso, come se l’attuale “dittatura dell’inglese” fosse qualcosa di “democratico”.

A me pare invece che siamo in presenza di un cambio di paradigma conflittuale dove una minoranza di collaborazionisti che occupano i centri di irradiazione della lingua – dalle istituzioni ai mezzi di informazione – sta educando le masse e imponendo la lingua dei padroni. A questo modello dominante bisognerebbe contrapporne un altro, che purtroppo non si vede tra gli intellettuali, ma è invece presente e sentito in larghe fasce della popolazione che non ne possono più degli anglicismi e si trovano tagliate fuori.