Di Antonio Zoppetti

Sono appena tornato da un viaggio di lavoro e ho ancora in testa il martellamento della comunicazione delle Ferrovie dello Stato dove, in tempi di pandemia, i biglietti sono in modalità conctaless, ed è attiva la nuova modalità del self check-in. Come si legge sul sito del Gruppo Fs itanglesi: “consente al viaggiatore di certificare con un click [con la “k”] la propria presenza a bordo, riducendo le verifiche fisiche del ticket da parte del controllore (…). Intelligenza artificiale, digitalizzazione e gestione dei dati sono driver per contenere l’emergenza” e la nuova app di Fs “è ormai pronta per il lancio negli store”.

Sul Frecciarossa mi hanno anche dato un sacchettino chiamato Health & safety kit, cioè una mascherina usa e getta, una lattina di acqua e una bustina di disinfettante. Potrei andare avanti a lungo a illustrare questa nuova comunicazione “al passo con i tempi” unita ai posti di blocco dei gate delle stazioni, tra esercito, polizia, uomini in giallo con la scritta cleaner service sulla tuta che si occupano della pulizia e altri con health service o cose del genere che prendono la temperatura. Tutto ciò lascia l’impressione di vivere in un Paese occupato. Non c’è alcuna polemica sulle misure contro il/la covid che tutti speriamo svanisca presto, sia chiaro. Ma l’occupazione linguistica è ormai innegabile. E non è affatto passeggera.

La cosa più grave è che arriva dalle istituzioni.

Vax manager e screenshot

Sul sito della regione Lombardia, che insieme alle Fs è un altro potente apparato che diffonde l’itanglese, possiamo leggere che “le ATS territoriali hanno individuato un referente vaccinazioni disabili territoriale, il Vax Manager.”

Vax manager? Non ci bastavano i no vax, il vax day… né i covid manager, i covid hospital, i covid pass, il covid free… e il qualunque cosa in inglese + covid!

Le radici inglesi (e pseudoinglesi) si ricombinano in tutti i modi e prendono vita. Questi non sono più prestiti isolati, sono una nuova grammatica generativa che sta stravolgendo la nostra lingua. Le porzioni di Dna linguistico inglesi sono sempre più prolifiche, e questo lessico del nuovismo in itanglese sta uccidendo l’italiano, che non sa più esprimere con le sue parole tutto ciò che è nuovo da almeno vent’anni. Gli anglicismi sono così tanti e si diffondono e allargano così rapidamente che non è più possibile farne una lista.

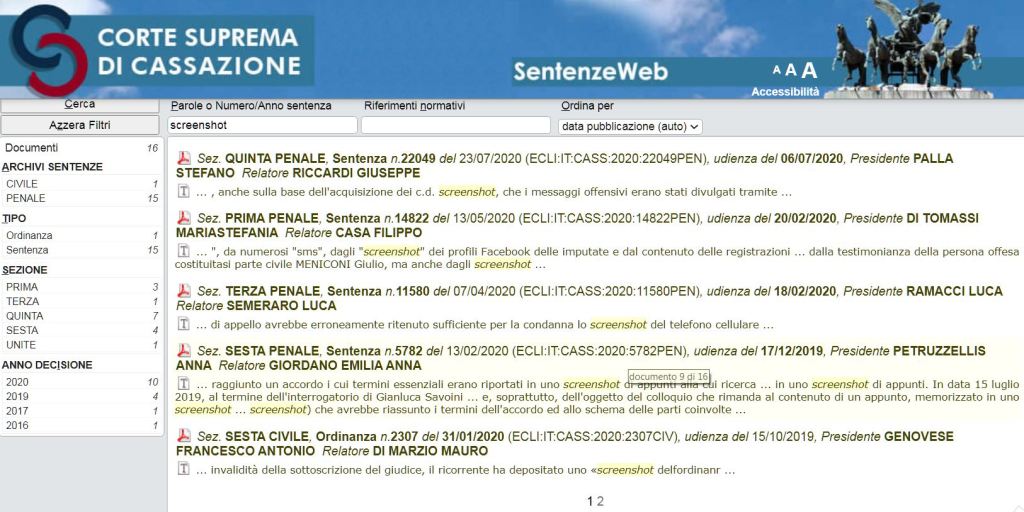

Carla Crivello mi segnala l’ultima sentenza della Cassazione: sancisce che gli screenshot hanno la stessa valenza documentale della fotografia, per cui la schermata, la cattura dello schermo, il fermo immagine di una chat, la sua fotografia, insomma, costituisce prova legale (Cass. Pen., sez. III, n. 8332/2020). Così screenshot è diventato ormai il nome uniforme e ufficiale delle sentenze. Il che è solo uno degli infiniti esempi di anglicismi anche in questo ambito (tra mobbing, stalking e tanti altri).

Senza un’istituzione che fissi le regole dell’italiano e le alternative all’ingese come nelle banche dati terminologiche e nelle leggi francesi o nelle prescrizioni che esistono nella lingua spagnola non ne usciamo.

Se leggiamo i giornali, la frequenza dell’inglese fa rabbrividire. Se accendiamo la televisione anche. Martedì scorso Giovanni Floris (Di martedì, La7) intervistava un espertone nutrizionista a proposito del comfort food. Il luminare rispondeva con sapienza che cosa significa, e spiegava perché certi alimenti hanno queste caratteristiche appaganti che inducono a non smettere come fosse una fondamentale scoperta degli ultimi tempi (una ciliegia tira l’altra si diceva nello scorso millennio) che evidentemente viene dall’America! A nessuno è venuto nemmeno in mente di dire semplicemente cibo consolatorio. No. Il cibo è ormai food, l’italiano non esiste e c’è solo l’inglese.

Vogliamo parlare della Rete?

In questo momento sto scrivendo un post per il mio blog su WordPress, che mi impone questo linguaggio, e le funzioni dell’interfaccia mi parlano di homepage, link, feedback, layout, widget, plugin…

È tutto così. Il mondo in cui siamo immersi è questo e parla questa newlingua dal sapore orwelliano.

Che cosa può fare il cittadino? L’uomo della strada, la casalinga di Voghera… chiamatelo come volete. Non può che imparare dalle parole dell’esperto che sfoggiando l’inglese mostra la sua superiorità. E non può che ripetere le parole del giornalista che dovrebbe fare il divulgatore, ma dice solo comfort food, senza alternative, introducendo una sorta di termine-nome-proprio.

Come avviene con screenshot, con il linguaggio del Fs, con quello della regione Lombardia, dei giornali, della tv, della Rete, e delle merci.

Grow shop e canaperie

Le parole nuove sono inglesi, ma accanto a queste c’è una sostituzione sempre più ampia anche delle parole vecchie, del nostro lessico storico.

Un lettore mi segnala che i negozi di canapa legale e dei suoi derivati si chiamano grow shop.

Pochi sanno che sino ai primi del Novecento l’Italia era il primo produttore mondiale di canapa (secondo alla Russia per quantità, ma non per qualità) e che le distese di canapa si estendevano dall’Emilia sino al Veneto, ma anche al Sud. Con l’eccezione di qualche rimedio analgesico che era piuttosto comune preparare nelle farmacie (cfr. Giorgio Samorini, L’ erba di Carlo Erba, Nautilus Edizioni 1996), il principio psicoattivo della canapa era da noi più o meno sconosciuto, anche perché le varietà italiane avevano una percentuale di thc bassissima. I canapai vivevano su un’economia plurisecolare dove della canapa, come del maiale, non si buttava via niente. Si ricavavano i tessuti, la carta (senza il problema del disboscamento), le gomene delle navi, l’olio per le lampade, i semi erano usati per l’alimentazione del pollame… Pochi sanno che in tempi di autarchia fascista Mussolini creò il consorzio della canapa e nazionalizzò la produzione italiana per contrastare il mercato estero dei tessuti di cotone e juta e che era industrializzato e più conveniente. Intanto le gomene delle navi furono sostituite dai cavi di acciaio, la medicina erboristica fu sconfitta dalla farmacologia chimica. La Bayer a fine Ottocento brevettò e mise sul mercato un paio di farmaci da banco destinati a cambiare la storia. Uno era l’aspirina, l’altro l’eroina. Avete capito bene, sì, l’eroina! Presto fu però ritirata dal mercato per i suoi effetti devastanti e più tardi, negli Usa, dopo il fallimento del proibizionismo degli alcolici, nacque un potente movimento proibizionista contro le droghe e in particolare la marijuana, la droga dei “messicani e dei negri” di cui vennero denunciate le catastrofiche (e false) conseguenze sociali con una campagna mediatica di ampia portata. Circolavano pseudocumentari per le scuole e per i circuiti cinematografici che mostravano scenette come quella di un fratello e una sorella che dopo aver fumato marijuana si abbandonavano all’incesto per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra. Per le pressioni americane, l’Onu sarebbe arrivata persino a perseguire esplicitamente l’intento di estirpare la pianta – sì: la pianta non la sostanza che se ne ricavava – dalla faccia della terra; e dietro non c’era solo la retorica fondamentalista del proibizionismo, c’erano anche ben altri interessi economici, visto che l’economia storica della canapa era in competizione con altre economie che riguardavano l’area angloamericana.

Ho divagato, lo so. Ma il punto è che oggi proprio dagli Stati Uniti importiamo una nuova prospettiva che recupera la canapa come prodotto ecologico e sostenibile, e in questa ventata di antiproibizionismo anche della sostanza psicoattiva per usi medici o ricreativi, tutto sembra una novità d’oltreoceano che si esprime con i loro “termini”. Canaperia non viene in mente a nessuno e la secolare storia produttiva dell’Italia è sepolta dall’anglonuovismo e dimenticata. Ma tanto ormai i negozi sono shop e store. E il cerchio si chiude.

Crocheter e knitter, caregiver e delivery…

In Rete e su YouTube si stanno affermando parole come crocheter e knitter per indicare chi lavora a maglia con uncinetto o ferri, e Irene, un’appassionata di queste pratiche, si chiede come si potrebbe dire in italiano.

Nell’italiano storico esiste magliaio/a per indicare chi lavora a maglia, e telarista che era però riferito a chi lavora al telaio. Il lavoro a maglia è antico, e lo è anche lo sferruzzare (verbo che compare abbondantemente nei testi letterari) da cui si può legittimamente ricavare sferruzzatore/trice, perfettamente comprensibile e che ha già una sua presenza. Storicamente lo sferruzzare era legato al “fare la calza” e per indicare le donne che sferruzzavano si parlava anche di “calzettaie”, oggi poco riproponibile. Esisteva anche “agucchiante” derivato da ago/agucchiare (dal diz Battaglia: Negri 2-837: “La donna del popolo agucchiante alla finestra appare come un’umile cosa”) e si usava anche “infilzare” (nel lavoro ai ferri: avviare la maglia, mettere i punti, sferruzzare). Nella nostra lingua ci sono i merletti ma non le merlettatrici e anche cucitore è un vocabolo più ampio, come tessitore. Sembra insomma che non ci sia mai stata l’esigenza di dare un nome alle lavoratrici a maglia, fuori da magliaia, lo stesso significato generico dell’inglese, mi pare, solo che oggi lo importiamo con una restrizione del suo significato come fosse un tecnicismo che indica una cosa ben precisa. Dunque magliaia non va bene. E quando si sente l’esigenza di una parola nuova l’italiano storico si butta, non si recupera.

Se si proponesse la parola infilzatrice si risponderebbe che è ridicola, o troppo generica o poco appropriata; se si proponesse sferruzzatrice l’obiezione potrebbe essere: “Sferruzzare non può essere che con i ferri. Inoltre adottare lo stesso termine creerebbe confusione.” Uncinettatrici? Uncinettole? Inventare parole sembra che non appartenga più alla nostra cultura. Adattare meno che mai. E allora suvvia… Importiamo dall’inglese!

Ma perché? Mi chiedo. Perché l’italiano non può evolvere, estendere il significato del suo lessico in senso lato come è avvenuto per secoli, e perché sferruzzare non si può recuperare, così come navigare oggi non significa tecnicamente solo “andar per mari” ma anche consultare la Rete? Non mi pare che ciò porti alcuna confusione. Da dove nasce l’idiozia che sia necessaria una parola specifica per ogni cosa, quando la lingua è metafora e le parole hanno un significato che non si può slegare dal contesto?

Un’altra lettrice ha rivendicato tutta la differenza tra badante, una professione, e caregiver, l’assistente familiare che bada ai parenti in difficoltà ma non è una figura riconosciuta ufficialmente. Ma perché badante – lett. colui che bada, participio presente di badare – non può estendersi a indicare in senso più ampio anche queste persone? Che cosa c’è di male se dico che faccio da badante ai miei genitori anziani? Dove sta scritto che il campo semantico di badante è solo nel prendersi cura a pagamento?

Certo, nell’uso questa è l’accezione che si è imposta, ma l’uso si cambia e si amplia, la lingua evolve. Perché dovrebbe evolversi solo attraverso l’inglese? E così i caregiver vogliono il loro riconoscimento in inglese, e lo stesso avviene quando nascono i sindacati dei rider o dei pet sitter, in un contesto sociale dove a nessuno viene neppure in mente di trovare parole italiane; e questo li danneggia, perché poi non riescono a far arrivare a tutti le loro legittime richieste, tanto che Zaia – dunque un presidente di regione, non propriamente l’uomo della strada – in una recente uscita televisiva ha definito un caregiver come un autista dei disabili, dando un’interpretazione tutta sua della parola che collegava forse a car, cioè automobile.

Cosa accomuna tutti questi anglicismi?

Sotto il proliferare di ogni singolo anglicismo c’è una mentalità ormai radicata che ci fa considerare l’italiano solo nei suoi significati storici, mentre ciò che è nuovo si deve differenziare attraverso una nomenclatura in inglese. È la logica per cui oggi, se diciamo calcolatore, pensiamo agli apparecchi di una volta, perché quelli moderni si chiamano computer. Eppure in inglese sono ancora computer come quelli di una volta, così come in francese erano e sono ordinateur, e in spagnolo computador. Solo in italiano abbiamo sostituito la parola che usavamo, altrove le parole si evolvono, da noi usarle viene spesso considerato ridicolo.

C’è persino un commentatore che ha osservato che delivery non è come la consegna a domicilio, in quanto ti possono portare la pizza anche in ufficio, non solo dove hai il domicilio!

Ci rendiamo conto del livello che stiamo rasentando?

Perché avviene tutto questo?

La risposta è nel linguaggio delle ferrovie, della Cassazione, della regione Lombardia, della tv, dei giornali, della Rete, della tecnologia, delle merci globalizzate… Stiamo al passo con i tempi! Usiamo l’inglese e massacriamo l’italiano! Facciamolo morire. C’è addirittura chi ha fatto della massima “i termini non si traducono”, la sua (pessima) prassi di lavoro terminologico. Se una parola esiste già, bene, altrimenti la si importa in inglese. Se l’inglese è già in uso, poi, questo uso diventa sacro e insostituibile! L’italiano, in altre parole è morto! La possibilità di creare un neologismo, di adattare o di allargare vecchi di significati e di intervenire sull’uso – come avviene nelle banche dati terminologiche francesi e spagnole – non è nemmeno contemplata.

Davanti alla retorica ipocrita dell’uso “sovrano”, sacro e inviolabile, gli anglomani anglopuristi non raccontano che l’uso non è affatto qualcosa di “democratico” e popolare che che viene dal basso, dalle esigenze dei parlanti, come fanno credere. L’uso che si impone dal basso è di solito bollato come errore, e dunque scrivere “qual’è” con l’apostrofo, o usare “piuttosto che” con il significato di “oppure” invece di “anziché” sono condannati (aggiungo per chiarezza: giustamente!), benché largamente diffusi. Invece l’altro uso, quello dell’inglese imposto dall’alto, dai mezzi di informazione alle istituzioni, viene osannato come tecnico, necessario, internazionale e al passo con i tempi. In questo caso l’uso è sacro. Persino quando a far la lingua non sono più i nativi italiani, ma le multinazionali d’oltreoceano che si espandono e ci impongono le loro parole come follower, snippet, leasing, cheeseburger… Invece, quando si deve intervenire sull’uso per cambiare la storia e introdurre il linguaggio inclusivo, il politicamente corretto (entrambi importati dagli Usa) o la femminilizzazione delle cariche, ecco che educare a parlare nel giusto modo diventa non solo possibile, ma auspicabile e doveroso. Due pesi e due misure che remano in un’unica direzione: importare il pensiero unico che sempre più spesso si esprime in una sola lingua.

La newlingua orwelliana

E nei Paesi anglofoni cosa accade? Pensate che anche loro non traducano i termini stranieri?

Ho appena letto uno studio specialistico sulla traduzione in inglese dei termini giuridici del codice penale italiano e del diritto romano, e le scelte traduttive sono orientate alla lingua del ricevente, mica attente a non profanare la lingua di provenienza. Visto che per loro non esiste il concetto di “ergastolo” non è che lo importano in italiano, non essendo deficienti lo traducono letteralmente con life sentence. La Corte di Cassazione è un organo che non esiste negli ordinamenti di common law, dunque il “ricorso per cassazione” diventa “appeal to the Court of Cassation”, adattato: non dicono certo Cassazione! Ma fuori dalla terminologia, anche l’inglese comune è richissimo di parole estere che però ha fatto sue attraverso l’adattamento (come avviene normalmente nelle lingue sane) a cominciare da quelle italiane. Disegno è diventato design, schizzo sketch, maschera mascara, maneggio ha generato manager, novella novel… mentre noi oggi reimportiamo queste nostre parole con il restyling in inglese. Siamo ormai colonizzati linguisticamente, e il nostro servilismo è sempre più assurdo.

Tra i consigli d’autore sulla scrittura, George Orwell, nel saggio La neolingua della politica (1946), consigliava: “Mai usare un’espressione straniera, un termine scientifico o la parola di un gergo speciale se si riesce a trovare un equivalente nella lingua quotidiana” (p. 65). Inoltre, scriveva: “Non c’è davvero bisogno delle centinaia di espressioni straniere ormai di uso comune in inglese” e addirittura tuonava contro le radici latine e greche (p. 37) che suonavano più solenni di quelle anglosassoni.

Gli anglomani, se amano così tanto l’inglese, dovrebbero fare come gli inglesi! Dovrebbero riflettere maggiormente sulla necessità di recuperare la propria lingua, invece di trasformare l’angloamericano nella newlingua che ricorda proprio quella del grande fratello di 1984.

Voglio concludere con una citazione di Orwell tratta dal bel libro appena uscito a cura di Massimo Birattari (La neolingua della politica, Garzanti, Milano 2021, p. 59, grassetto mio):

“…la decadenza della nostra lingua è forse curabile. Coloro che lo negano sosterrebbero, se mai volessero produrre un’argomentazione, che la lingua si limita a riflettere le condizioni sociali presenti, e che non possiamo influenzare il suo sviluppo armeggiando direttamente con parole e costruzioni. Dal punto di vista del tono generale e dello spirito di una lingua, questo potrebbe essere vero ma non lo è nei dettagli. Parole ed espressioni sciocche sono spesso scomparse, non per mezzo di un processo evolutivo ma grazie all’azione consapevole di una minoranza.”

Anche l’italiano di oggi riflette le condizioni sociali presenti. Non so se l’itanglese è curabile. Di sicuro è necessario combatterlo attraverso una battaglia culturale non rivolta contro i singoli anglicismi, ma contro la nostra anglomania, il nostro servilismo e il nostro senso di inferiorità. Non è questione di fare i puristi, come lo era Orwell che se la prendeva con i cattivi scrittori e anche con le brutte espressioni angloamericane. La questione riguarda l’ecologia linguistica, e cioè la sproporzione dell’inglese e il numero degli anglicismi che ha ormai superato ogni limite tollerabile dal buon senso e sta snaturando completamente la nostra lingua.

È necessario promuovere e difendere l’italiano non per principio, ma perché sta soccombendo.

Lo abbiamo chiesto l’anno scorso al presidente Mattarella e oggi lo chiediamo in modo più articolato in una proposta di legge per l’italiano (ringrazio le oltre 650 persone che la stanno appoggiando con le loro firme).

E poiché lo Stato non fa alcuna campagna contro l’abuso dell’inglese, come accade invece in Francia o in Spagna, non resta che provare a fare qualcosa attraverso l’azione consapevole di una minoranza.

Questi sono i video di una campagna fatta dai volontari del portale Italofonia. Una minoranza senza finanziamenti né riconoscimenti, ma che non si arrende.

PS 2023

[Questo articolo è stato ricostruito dopo un attacco informatico che lo aveva cancellato. Le immagini, i collegamenti e i commenti originali sono perduti.]

Ottimo articolo, spero solo che i decisori della politica e dell’impresa italiana si sveglino prima che sia troppo tardi.

"Mi piace"Piace a 1 persona