Di Antonio zoppetti

Il 26 settembre del 1959, in un articolo su France-Soir (Maurice Rat, “Potins de la grammaire”) ha fatto la sua comparsa la parola franglais, formata dalla contrazione di français e anglais. Cinque anni dopo, è diventata il titolo di un celebre libro di René Étiemble, Parlez-vous franglais? (Gallimard, 1964) che denunciava esplicitamente la penetrazione delle parole inglesi nella lingua francese.

I nostri dirimpettai hanno sempre avuto a cuore la propria lingua e De Gaulle, già alla fine dalla Seconda guerra mondiale e dopo lo sbarco in Normandia, si era opposto a ogni tentativo di trasformare il suo Paese in una sorta di provincia sotto il controllo degli Usa, non solo politicamente, ma anche dal punto di vista culturale e linguistico. La contaminazione lessicale dell’inglese, che a quei tempi si poteva solo intravedere, non riguardava solo la Francia, era destinata a diventare un fenomeno mondiale.

Sul modello del franglese oggi parliamo di itanglese, ma circolano anche varie altre espressioni meno frequenti (itangliano, italiaricano, italiese…) tra cui itanglish, un costrutto volutamente ibrido che esprimere il non essere più italiano, che a sua volta si riallaccia alle infinite neoconiazioni che sono spuntate in tutto il mondo, perché ovunque è nata l’esigenza di trovare il nome della “cosa”. In Francia circola anche il franricain, in Spagna tutto ciò si chiama spanglish (anche se l’origine della parola inizialmente indicava la contaminazione dell’inglese da parte dello spagnolo, e non viceversa), nel rumeno si parla del romglese, e fuori dalle lingue romanze in Germania c’è il Denglisch, in Asia c’è l’hinglish per l’hindi, il konglish per il coreano, il tinglish per il thai, il japish o l’englanese per il giapponese (di cui ho già detto) e ci sono altri esempi ancora citati da Tullio De Mauro che ha definito tutto ciò uno “tsunami anglicus”.

Recentemente si è cominciato a parlare anche del runglish della Russia post-comunista, che prima non era stata toccata dal problema (cfr. “La panspermia del globalese”), mentre in un articolo su The Guardian (Helena Smith, “The Greeks had a word for it … until now, as language is deluged by English terms”, 31/01/202) il linguista Georgios Babiniotis (Γεώργιος Μπαμπινιώτης), ex ministro dell’Istruzione, ha denunciato l’enorme “focolaio di Greenglish” in gran parte correlato al Covid. La pandemia è un fenomeno globale, e ha indotto a usare un linguaggio globale in inglese che ha portato anche in Grecia il lockdown e una serie di altri anglicismi, in un’esplosione anglomane che ho denunciato anche a proposito dell’italiano (cfr. Treccani).

In sintesi, anche se siamo uno dei Paesi più anglicizzati rispetto agli altri, il fenomeno del globish-globalese che contamina ogni idioma, e rischia di snaturare l’identità linguistica locale, è mondiale. Continuare a parlare in modo astratto di “prestiti” come si legge nei manuali di linguistica, suona ogni giorno più ridicolo, perché queste categorie tutte teoriche non sono in grado di rendere conto dell’attuale interferenza dell’inglese. Come mai l’intera umanità ha cominciato improvvisamente a prendere in prestito solo dall’angloamericano?

Meno superficialmente, sarebbe ora di cominciare a chiamare le cose con il loro nome. L’anglicizzazione non ha a che fare con i “prestiti” ma con i trapianti lessicali che sono il frutto di una forte pressione esterna. L’economia e la cultura a stelle e strisce che si espandono con la globalizzazione del pensiero e delle merci impongono i propri concetti, le proprie parole e la propria lingua. In questa dittatura dell’inglese le lingue locali sono sempre meno caratterizzate dal “prendere in prestito” qualche parola, per loro volontà, e sempre più invase e schiacciate da una terminologia che non è più fatta dai nativi, è invece imposta dall’esterno e subita. Il lessico di questa neolingua orwelliana si esporta con la pubblicità, con la tecnologia, l’economia, la cultura, la scienza…

Parole come leasing o franchising si propagano in tutto il mondo intoccabili perché “le case madri delle multinazionali trasmettono alle società figlie operanti nei sei continenti le condizioni generali predisposte per i contratti da concludere, accompagnate da una tassativa raccomandazione, che i testi contrattuali ricevano una pura e semplice trasposizione linguistica, senza alcun adattamento, neppure concettuale, ai diritti nazionali dei singoli Stati; ciò che potrebbe compromettere la loro uniformità internazionale” (Francesco Galgano, “Le fonti del diritto nella società post-industriale”, in Sociologia del Diritto, Rivista quadrimestrale fondata da Renato Treves, 1990, p. 153).

E come ha osservato Alessandro Gilioli (“Anglicismi nel linguaggio giuridico italiano: il caso leasing”, Italogramma, vol. 7, 2014, p. 3) lo stesso processo di propagazione si può rintracciare nella diffusione di “factoring, joint venture, marketing, licensing, trust, performance bond, know-how, incoterms, merchandising, common law, civil law, buyer, competitor, consumer, delivery, welfare state, authority, devolution, spending review”, ma si potrebbero aggiungere tantissimi altri “internazionalismi forzati” come antitrust, dumping…

Accanto a questi trapianti c’è tutta la terminologia del lavoro che spinge, a cominciare dalle mansioni contrattuali di un’azienda come McDonald’s che nelle sue succursali esporta figure come quelle dei crew (ma anche dei crew-delivery o dei crew-trainer) o dei guest experience leader e swing assistant (anche detti training manager), per finire con i ruoli e il linguaggio di altre multinazionali, dalle cosiddette big pharma a quelle dell’informatica. Quando la Microsoft introduce i download nelle sue interfacce, Twitter i follower, Facebook la timeline, Google gli snippet e centinaia e centinaia di simili esempi, sono le multinazionali d’oltreoceano a imporre a tutti la propria terminologia, e la lingua non è più fatta dai nativi. Al massimo i nativi al soldo di queste imprese ratificano questi trapianti bollandoli come opportuni o “necessari” perché non vogliono tradurli, e spesso ne sono incapaci. In questo modo favoriscono l’occupazione dall’esterno, e c’è persino chi fa di questa prassi una massima di cui andar fieri, “i termini non si traducono”, come fosse un precetto: se ci sono già equivalenti forse si possono anche usare, altrimenti guai a creare nuove parole, si introduca la neolingua superiore: l’inglese! Una scelta deleteria per la nostra lingua, che impedisce di creare neologismi italiani e ci intasa con una creolizzazione lessicale e terminologica da Paese delle banane, con il risultato che gli anglicismi del sistema operativo di iPhone in italiano sono 10 volte superiori a quelli delle versioni in francese o spagnolo, dove la “necessità” di non tradurre il più delle volte non esiste affatto. Siamo un Paese linguisticamente occupato dove queste nuove parole che importiamo dall’esterno sono certificate da nativi colonizzati e collaborazionisti. Altro che prestiti!

Mentre all’estero si registrano delle resistenze, mentre le accademie linguistiche di Francia e Spagna producono alternative e arginano l’invasione, mentre la maggior parte degli altri Paesi mette in atto politiche linguistiche e misure per la tutela e la promozione della nostra lingua, noi no. Noi agevoliamo dall’interno questo suicidio lessicale – specchio di un suicidio culturale e sociale – con anglicismi che in Francia e in Spagna non penetrano (lockdown) e con i nostri pseudoanglicismi personali (smart working), perché i trapianti imposti da fuori non ci bastano. Nella nostra follia di sentirci moderni e internazionali usiamo in modo compulsivo non l’americano, ma il “mericoniano” (da: Nando Mericoni, il personaggio interpretato da Alberto Sordi in Un Americano a Roma).

Le conseguenze dell’operato delle multinazionali sull’ecologia sono ormai evidenti a tutti. E il governo Draghi ha introdotto il ministro per la transizione ecologica. Purtroppo in Italia nessuno si occupa dell’ecologia linguistica e della distruzione del nostro sistema linguistico e culturale. Anzi, i nostri politici sono i primi a a distruggerlo, dal ministro della cultura Dario Franceschini che annuncia il progetto ItsArt e che riduce le celebrazioni dantesche a una retorica che rischia di fatto di relegare l’italiano in un museo, al cashback di Stato di Conte, al navigator di Di Maio, al Jobs Act di Renzi…

Non c’è bisogno di avere alcun ministro per la transizione all’itanglese, insomma, questo processo è già perseguito spontaneamente dall’intera nostra classe dirigente.

Sarebbe invece ora di varare una legge perché il nostro Paese tuteli e promuova la nostra lingua, invece di distruggerla.

PS 2023

Questo articolo è stato ricostruito dopo un attacco informatico che lo aveva cancellato. Le immagini, i collegamenti e i commenti originali sono perduti.

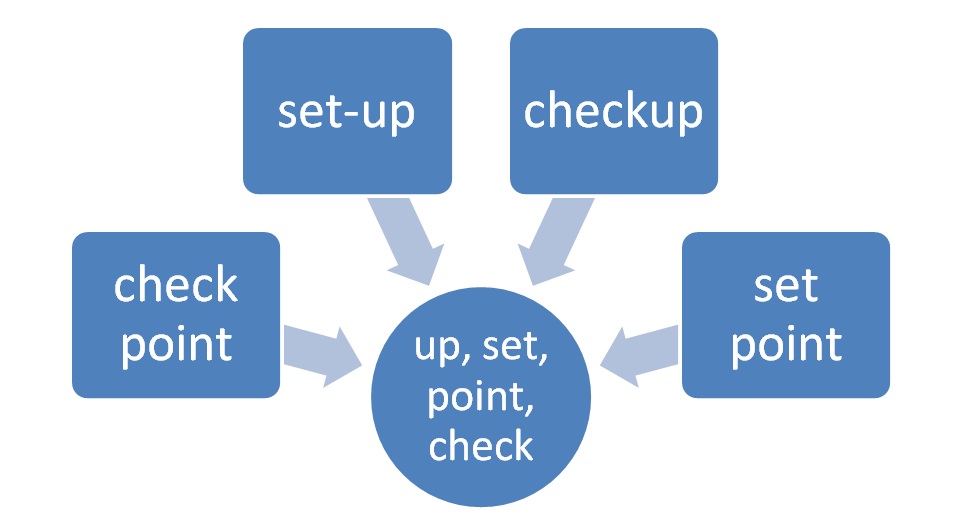

Lo spanglish è nato e si è diffuso nelle aree negli Stati Uniti con una forte presenza della cultura ispanica, portoricana, messicana o cubana. In altre parole ha preso piede dove era presente un bilinguismo di base (spagnolo e inglese) che ha poi generato un’ibridazione gergale basata sull’alternare e mescolare le due lingue all’interno di una stessa frase spagnola, per esempio show, shopping o training invece di espectàculo, compras o entrenar. A questo primo livello, che coinvolge solo il lessico, il fenomeno non è poi così diverso da quello che possiamo bollare come itanglese, che si trova però non solo nel parlare, ma anche nello scrivere:

Lo spanglish è nato e si è diffuso nelle aree negli Stati Uniti con una forte presenza della cultura ispanica, portoricana, messicana o cubana. In altre parole ha preso piede dove era presente un bilinguismo di base (spagnolo e inglese) che ha poi generato un’ibridazione gergale basata sull’alternare e mescolare le due lingue all’interno di una stessa frase spagnola, per esempio show, shopping o training invece di espectàculo, compras o entrenar. A questo primo livello, che coinvolge solo il lessico, il fenomeno non è poi così diverso da quello che possiamo bollare come itanglese, che si trova però non solo nel parlare, ma anche nello scrivere: