Di Antonio Zoppetti

Qualche giorno fa, scanalando tra i programmi televisivi mi sono imbattuto in una trasmissione in cui un amabile e colto esperto di antiquariato stava stimando un oggetto di porcellana di una signora intenzionata a venderlo. Il nome del programma – anzi format – come sempre era in inglese, Cash or Trash, solo affiancato da un’esplicazione in italiano (Chi offre di più?) con la stessa logica commerciale dei titoli di film che non vengono più tradotti. Nel caso serva un rafforzo in italiano di solito viene inserito in seconda posizione, dopo l’inglese, una scelta non casuale e ben ponderata che serve a imporre questa lingua, e allo stesso tempo a stabilire una ben precisa gerarchia. L’inglese ha la precedenza perché è lingua di prestigio e superiore.

Tornando ai fatti, l’autorevole esperto ha cominciato a esaminare l’oggetto per valutarne l’epoca, la fattura e tutto il resto, e a proposito dell’integrità si è accorto che il valore era sminuito dal particolare che la base era lievemente scheggiata, in altre parole presentava delle sbeccature o sbrecciature (ma si può dire anche sbocconcellature). Indicando quel difetto ha detto più o meno:

“Vede qui? Queste si chiamano chips, e sono una sorta di sbeccature, potremmo dire.”

Proviamo ad analizzare quest’ultima frase in profondità per sviscerare, come faceva Freud, il substrato psichico che produce questo tipo di linguaggio.

PUNTO 1 – Il contesto comunicativo “verticale”

Partiamo dal ruolo dell’esperto, che mette in scena la sacralità di colui che sa, e dunque spiega a chi non sa. La comunicazione con la venditrice non è sullo stesso piano (diciamo orizzontale), la donna si trova nella condizione inferiore tipica del discente. Il suo stato psicologico è quello di chi riceve e pende dalle labbra del maestro. Tutto quello che ha in mente è probabilmente solo sapere il prezzo della sua mercanzia, l’obiettivo primario, ma nell’essere edotta allo stesso tempo scopre che ciò che inficia il valore del suo manufatto si chiama “chips”, parola che di sicuro non conosce, o meglio avrà già sentito ma con altro significato, quello di patatine.

Un po’ di tempo fa in un locale ho ordinato una birra e ho chiesto di avere anche due patatine. Il ragazzo mi ha chiesto: “Chips?”.

“Patatine”, gli ho risposto. “Sì, ma chips?” Ha insistito. A quel punto ho capito il suo dilemma. Non sapeva se volessi un piatto di patatine fritte calde e fumanti, a pagamento, o se intendessi una ciotola con le patatine confezionate che come le noccioline accompagnano gli aperitivi e sono in omaggio. “Patatine normali, quelle del sacchetto” ho specificato. “Ah, perfetto, le chips!” Ha concluso.

Qualcosa di simile mi è accaduto in un’altra occasione in una specie di profumeria quando cercavo un regalo natalizio. Il negozio era grande – e veniva presentato dunque come uno store, mica come un semplice negozio – e abbastanza affollato. Curiosavo tra gli scaffali con in mano il prodotto scelto, e mi si è avvicinato un commesso chiedendomi se avevo bisogno di una bag. Credevo mi volesse vendere un sacchetto da regalo, e gli ho domandato quanto costasse. “No, una bag”, ha risposto indicandomi delle borse per i clienti che servivano per contenere i prodotti da presentare alla cassa, come i carrelli della spesa.

In tutti e tre gli esempi abbiamo a che fare con un meccanismo piuttosto simile. L’addetto ai lavori – detentore del linguaggio – impone una terminologia in inglese al cliente, invece di usare l’italiano. Lo fa in modo inconsapevole, con spirito educativo e in questo modo insegna la newlingua all’interlocutore, che la impara ed è ora pronto a ripeterla.

PUNTO 2 – Differenziazione dei significati e cancellazione dell’italiano

“…Si chiamano chips, e sono una sorta di sbeccature, potremmo dire.”

In una frase manipolatoria come questa, l’introduzione dell’inglese si porta con sé una giustificazione che nasce dalla volontà di farlo apparire più preciso o prestigioso (dunque ai vertici della gerarchia e della diglossia). Ho chiamato questo meccanismo “non-è-proprismo” perché consiste nel fare credere che la parola inglese abbia una sua necessità, e dunque si differenzierebbe dall’analoga parola che abbiamo sempre usato nella nostra lingua madre. De Amicis, nell’Idioma gentile, aveva caricaturato questo atteggiamento con la macchietta del visconte La Nuance, sempre pronto a dimostrare che ogni francesismo possedesse una presunta differente sfumatura di significato, una nuance appunto, che l’italiano non avrebbe. Oggi avviene lo stesso con l’inglese che nell’entrare ridefinisce tutta l’area semantica delle parole già esistenti, e nel farlo sottrae loro un ambito e le fa regredire (se si impone chips che fine faranno sbeccatura, sbrecciatura o sbocconcellatura già oggi poco conosciute, benché tecnicamente perfette per descrivere i fatti?). Ed ecco che l’esperto, nell’introdurre “chips” spiega che è una “sorta di sbeccatura”. In questo modo lascia intendere che non è proprio come una semplice sbeccatura, è di più: e infatti gli addetti ai lavori dicono così. Probabilmente anche il commesso della profumeria sarebbe stato pronto a spiegare che una bag non è proprio una borsa, un sacchetto o una sportina, e il barista mi avrebbe spiegato che le chips sono le patatine confezionate, al contrario di un piatto di patatine. Il fatto che tutto ciò sia semplicemente falso, e che in inglese — prima ancora che in italiano — non esista affatto questa differenza, sembra non avere alcuna importanza. Anzi sembra non possedere nemmeno una sua realtà.

PUNTO 3 – L’alienazione linguistica

In Psicopatologia della vita quotidiana Sigmund Freud indagava sulle disfunzioni della memoria e interpretava i lapsus, la dimenticanza dei nomi o delle parole straniere non come dei fatti casuali, ma come dei meccanismi inconsci di rimozione che si impongono sulla nostra coscienza. E scriveva:

“I vocaboli di uso corrente della lingua madre non possono, nei limiti del normale funzionamento delle nostre facoltà, cadere nella dimenticanza. Ovviamente, per quanto riguarda i vocaboli di una lingua straniera, le cose stanno diversamente. In questo caso, la tendenza a dimenticarli esiste…”.

Questa convinzione ritorna spesso nel saggio, anche a proposito dei lapsus linguae:

“Mentre il materiale usato nei discorsi fatti nella lingua materna non sembra soggetto a dimenticanza” sono invece frequenti i lapsus.

Freud è ormai stato abbandonato e superato, ma è interessante notare quanto questa visione sia inapplicabile all’odierna realtà dell’italiano, e degli italiani, che sembrano invece dimenticare la lingua madre per sostituirla con quella inglese in un processo che lo psicanalista avrebbe di sicuro ricondotto alla “rimozione” e che potremmo meglio definire attraverso il concetto di “alienazione linguistica”.

In una trasmissione come Cash or Trash ogni oggetto datato, d’epoca, della nonna, o “retrò” (alla francese) è denominato vintage, mentre non c’è l’oggettistica di “lusso” bensì il luxury, pronunciato sempre rigorosamente in inglese, nonostante sia un termine ben più lungo dell’italiano, a proposito di chi blatera che il ricorso all’inglese dipenderebbe dal fatto che è più sintetico e maneggevole.

La verità è un’altra, e la solita: il passaggio dall’italiano all’inglese nasce invece da un processo di alienazione dovuto al considerare quella lingua superiore e più prestigiosa, e dunque è dovuto a un complesso di inferiorità nei confronti della propria lingua madre. Questo è il vero motore, a volte inconsapevole, istintivo o inconscio (per dirla con Freud) che emerge attraverso processi di giustificazione come quelli indicati al punto 2) e attraverso meccanismi come quelli del punto 1) che – come i lapsus – sono inconsci, ma allo stesso tempo se sono analizzati in profondità rivelano una forma mentis che deriva dal pensare in inglese invece che in italiano.

E a questo punto bisogna abbandonare l’approccio psicologico del singolo parlante e passare dalla “psicolinguistica” alla “sociolinguistica”, perché affermare che le “sbeccature si chiamano chips” non ha a che fare con un disturbo mentale di un singolo individuo, ma con una mania compulsiva, che appartiene alla nostra società, dove ogni singolo individuo tende a comportarsi e a replicare una tendenza collettiva.

PUNTO 4 – I centri di irradiazione sociali della lingua

Gramsci è stato uno dei primi a porsi la questione della lingua come fatto sociale, e più che alle grammatiche dei linguisti guardava a quella “grammatica” che “opera spontaneamente in ogni società”, quella che si segue “senza saperlo” e che tende a unificarsi in un territorio da sola e senza essere normata (Antonio Gramsci, Quaderno 29 [XXI], § 2.), in altre parole: al linguaggio popolare.

Questa grammatica “immanente nel linguaggio stesso” nasce da una serie complessa di fattori che si intrecciano, e una lingua nazionale unitaria prende forma attraverso questi processi complessi quando esiste una necessità. La lingua che prende forma nel popolo è perciò l’imitazione (e il ripetere) dei modelli linguistici che arrivano dall’alto, cioè dalla classe dirigente, e il processo di “conformismo linguistico” – cioè il propagarsi di una lingua che tende a codificarsi in un certo modo condiviso e riconosciuto da tutti – avviene attraverso i “focolai di irradiazione” della lingua che negli anni Trenta aveva individuato nella scuola, nei giornali, negli scrittori sia d’arte sia popolari, nel teatro, nelle riunioni civili di ogni tipo (da quelle politiche a quelle religiose), nel cinema e nella radio. La lingua, come prodotto sociale, nasce in questi luoghi e da queste interazioni.

Trent’anni dopo Pasolini si era accorto che i nuovi centri di irradiazione della lingua erano ormai i centri industriali del nord, e che la nuova lingua tecnica e industrializzata arrivava da lì, e se tutti da Palermo a Milano parlavano di “frigorifero” era perché quella parola nasceva ed era diffusa dall’industrializzazione.

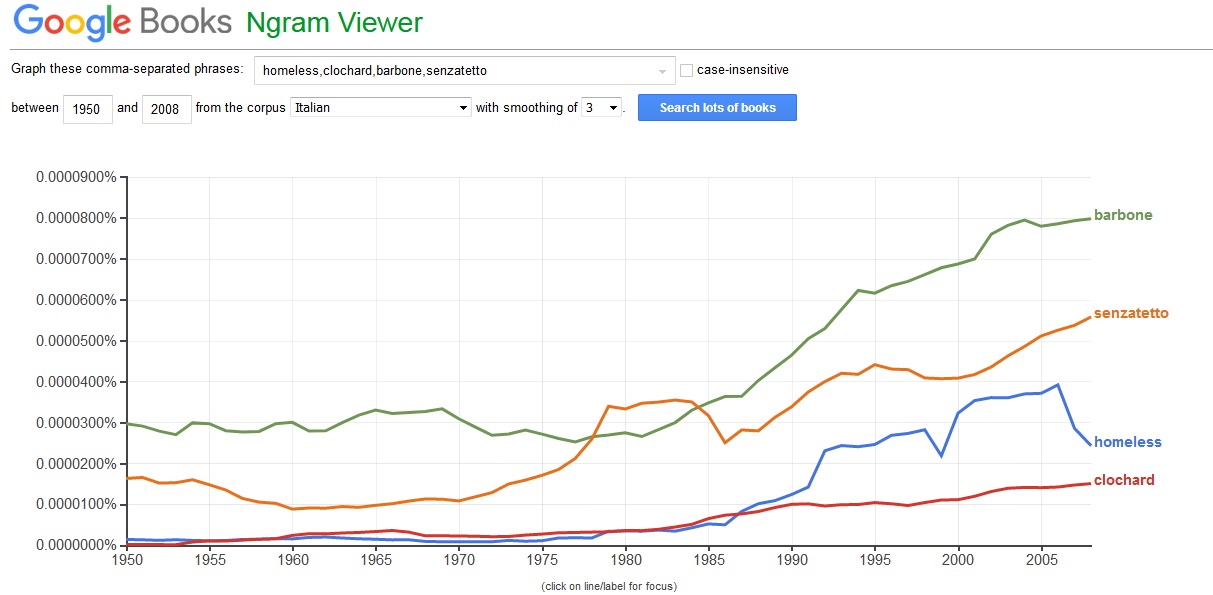

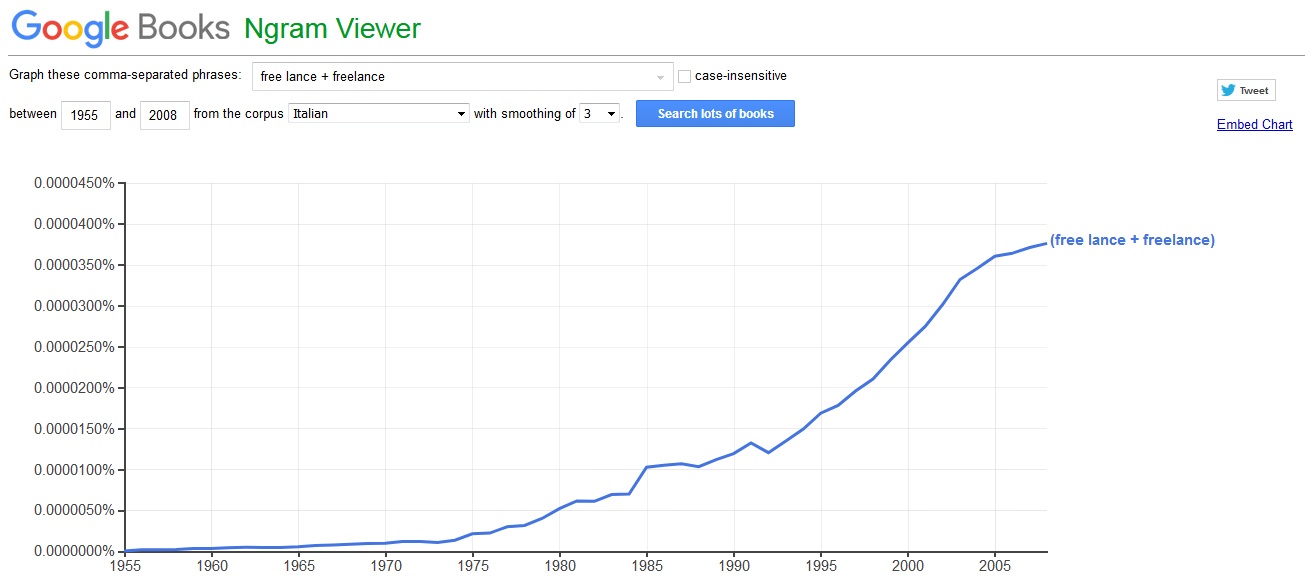

Oggi i nuovi centri di irradiazione della lingua non sono più nell’asse Milano-Torino come negli anni Sessanta, provengono direttamente dall’anglosfera, e la lingua che importiamo in modo diretto da fuori d’Italia entra in modo crudo e senza essere mediata da alcun processo di adattamento, traduzione o creazione di parole nostre. Queste parole spesso non coincidono con “cose” nuove, tutt’altro: sostituiscono le parole della nostra lingua materna che il povero Freud considerava impossibili da dimenticare, ma che invece dimentichiamo e gettiamo via, come è accaduto al calcolatore abbandonato per il computer, e come nel caso di una sbeccatura che diviene chip. Ma anche come nel caso di chi parla di reputation invece di reputazione, di vision invece di visione, di underdog invece di sfavorito, di cashback invece di rimborso e via dicendo. In questi ultimi casi la lingua materna resiste, ma finisce per diventare meno prestigiosa rispetto ai suoni in inglese, dunque possiede uno status sociale inferiore, che ne mette a rischio la sopravvivenza e il futuro.

In altre parole, nella riorganizzazione culturale e linguistica dei nostri tempi al centro della newlingua che non arriva affatto dal basso, come in molti vorrebbero far credere, c’è il costruire l’esigenza e la necessità – per dirla con Gramsci – dell’inglese. Il commesso che ti offre la bag, il barista che ti parla di chips… stanno creando la “necessità” di queste nuove parole in inglese.

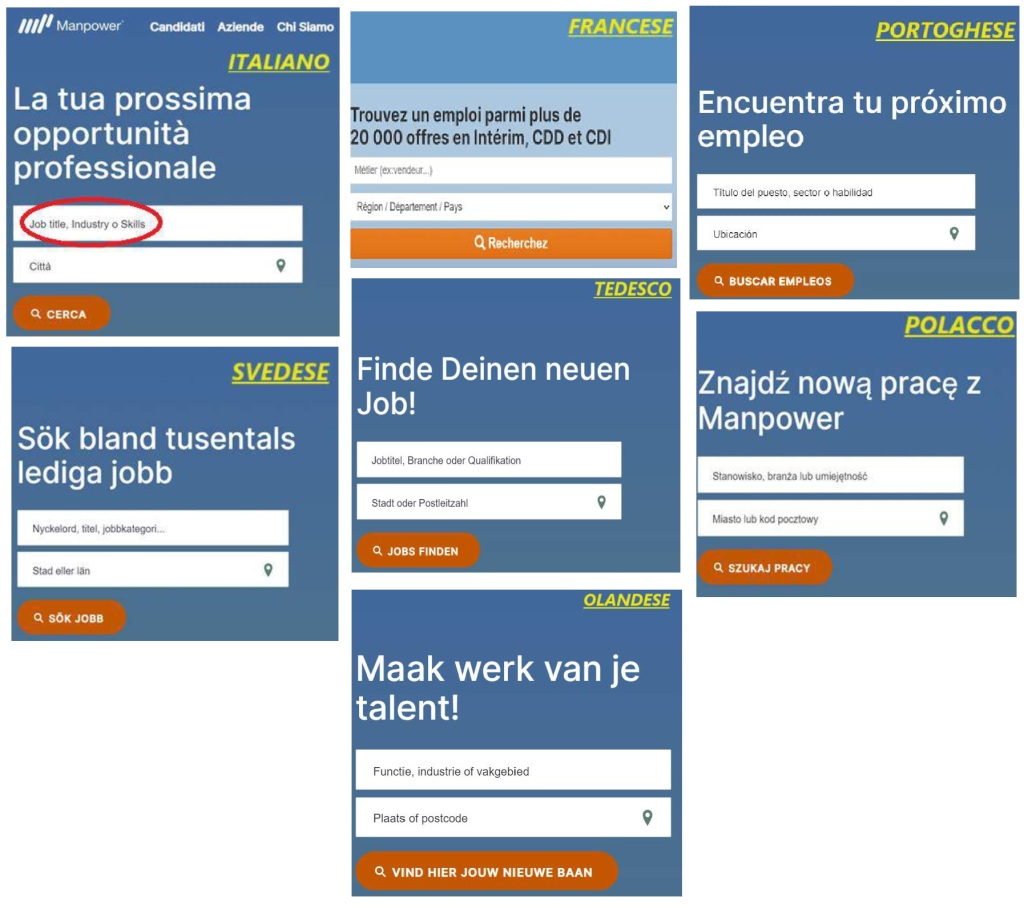

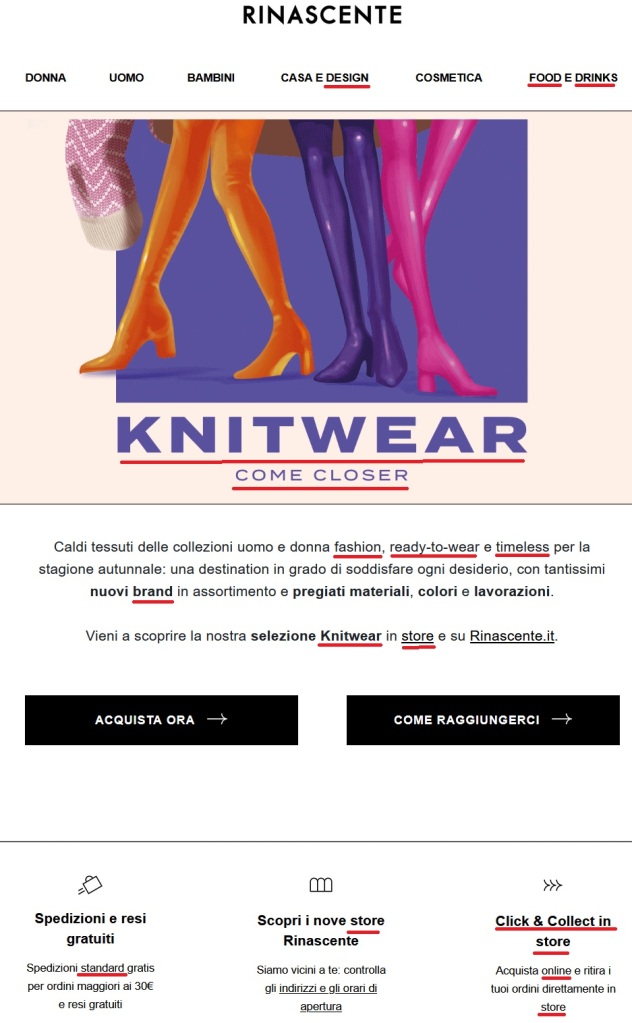

Intanto, rispetto all’epoca di Freud, Gramsci e Pasolini, i nuovi centri di irradiazione della lingua si sono arricchiti non solo della televisione, ma anche del mondo digitale, pensato in inglese ed espresso in inglese. E dopo l’epoca delle riunioni religiose o politiche i nuovi fari che ci illuminano di inglese sono rappresentati dalla lingua dell’informatica che non viene tradotta, così come accade nel lavoro, nella scienza, nelle pubblicità… dove gli anglicismi sono predominanti.

La forma mentis di chi ti insegna che le sbeccature si chiamano chips è quella di chi è stato plasmato a ragionare nella lingua superiore, e la diffonde in modo inconsapevole come un colonizzatore, per il semplice fatto che la sua mente è ormai stata colonizzata. Esattamente come è colonizzata quella dei linguisti che ci spiegano che esistono i prestiti di necessità, una concettualizzazione che apparentemente descrive questa necessità, ma che nella realtà la presuppone, introduce e impone, facendo finta di dimostrarla con pseudo-argomentazioni imbarazzanti.