[di Antonio Zoppetti]

Davanti allo tsunami anglicus che travolge la lingua italiana ricorre sempre la stessa domanda. Perché?

Perché continuiamo ad accumulare parole ed espressioni in inglese e stiamo abbandonando l’italiano?

Perché gli anglicismi sono preferiti, evocano qualcosa di più dei corrispondenti italiani e sono diventati un tratto socio-distintivo con cui chi appartiene agli strati sociali alti si eleva e si identifica?

Il fenomeno non trova una spiegazione nell’ambito della linguistica, ma in quello sociale. Per comprenderlo basta analizzare tre anglicismi che sono spuntati nelle ultime settimane: handle, reverse shopping e underodog.

Gli handle e il colonialismo linguistico

Il primo esempio risale alla settimana scorsa, quando Youtube ha inondato le caselle postali di tutti con un messaggio il cui oggetto recita: “Ti presentiamo gli handle di YouTube”.

Che cosa cavolo sono gli handle? Qual è la novità?

La tecnica di questa comunicazione è volutamente cialtrona, e punta non alla chiarezza, ma a diffondere la terminologia in inglese senza definirla – la definizione rivelerebbe il trucco e il nulla – in modo che il destinatario si faccia da solo l’idea di che cosa possa essere questa nuova parola, in modo intuitivo. Così arriva a comprendere in modo confuso un concetto, ma non ha la parola per definirlo se non nell’inglese imposto dall’alto. A dare il nome delle cose non sono più i nativi italiani, ma le multinazionali d’oltreoceano.

La tecnica si basa sugli stessi schemi comunicativi che prevedono la ripetizione ossessiva della parola handle come fosse un nome proprio necessario e insostituibile associato a una serie di frasi esperienziali fumose di cui non si deve spiegare il significato. Ecco il testo con cui Youtube si rivolge ai colonizzati:

“Ti scriviamo per comunicarti che nelle prossime settimane YouTube introdurrà gli handle, per permettere ai membri della community di trovare altri utenti ed entrare in contatto con loro più facilmente. Il tuo handle è univoco per il tuo canale e viene utilizzato per menzionarti nei commenti, nei post della scheda Community e non solo. Ecco ciò che devi sapere: Nel corso delle prossime settimane, implementeremo gradualmente la possibilità di scegliere un handle per tutti i canali. Riceverai un’altra email e una notifica in YouTube Studio quando potrai scegliere il tuo. Nella maggior parte dei casi, se hai già un URL personalizzato per il tuo canale, te lo assegneremo come handle. Se desideri un handle diverso da quello assegnato, potrai cambiarlo. Se al momento non hai un URL personalizzato, potrai comunque scegliere un handle per il tuo canale. A partire dal 14 novembre 2022, se non avrai ancora selezionato un handle per il tuo canale, YouTube te ne assegnerà automaticamente uno. Potrai cambiare l’handle assegnato in YouTube Studio, se lo desideri. Nel frattempo, scopri di più sugli handle e sul loro utilizzo: Cos’è un handle di YouTube? Un handle di YouTube è un nuovo modo con cui gli spettatori possono trovare il tuo canale e interagire con te. A differenza dei nomi dei canali, gli handle sono unici per ogni creator, così sarà più facile stabilire una presenza distinta su YouTube. Handle e URL del canale. Il tuo nuovo handle sarà incluso nell’URL del canale. Nella maggior parte dei casi, l’URL personalizzato diventerà il tuo handle. Puoi utilizzare il tuo handle per indirizzare gli utenti al tuo canale, anche quando non sono su YouTube. Ad esempio, se il tuo handle è @user123, l’URL del tuo canale sarà youtube.com/@user123.”

La parola handle è ripetuta 17 volte per educare al suo utilizzo, e solo alla fine si capisce che non si tratta altro che di un nome, solo che invece di spiegarlo e definirlo si rigira la frittata per fare passare un concetto semplicissimo con un “un nuovo modo con cui gli spettatori possono trovare il tuo canale”.

In inglese handle vuol dire tante cose, non è un tecnicismo specifico o intraducibile come Youtube vuole farci credere, è una parola generica che significa maniglia, e può essere usata in molti contesti per esempio con il significato più generico di appiglio, mentre nel linguaggio della rete si riferisce a un nome che è contemporaneamente un identificativo (in itanglese un user name) e un indirizzo (URL).

In questo tipo di comunicazioni di stampo colonialista in gioco c’è “il nome della cosa” per cui le multinazionali statunitensi si battono. Esportare la loro lingua insieme ai loro prodotti è un tutt’uno funzionale ai loro interessi. E così se un tempo c’era il Monopoli ora c’è il Monopoly, l’Uomo ragno è diventato Spiderman e Guerre stellari Star Wars, ma dietro la strategia dei marchi registrati che non devono essere tradotti nelle lingue locali – è lo stesso disegno per cui i titoli dei film hollywoodiani si esportano nella lingua originale – c’è la prosecuzione delle logiche coloniali che ormai saltano la fase degli eserciti e delle conquiste militari per muoversi direttamente alla conquista culturale. È la strategia che Winston Churchill spiegava in modo lucido nel 1943: “Il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non il togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono quelli della mente” (Discorso agli studenti di Harvard, 6 settembre).

La strategia che importanti funzionari del governo statunitense esplicitano di voler perseguire senza troppi giri di parole:

“L’obiettivo centrale della politica estera nell’era dell’informazione deve essere, per gli Stati Uniti, il successo dei flussi dell’informazione mondiale, esercitando il suo dominio sulle onde come la Gran Bretagna, in altri tempi, lo ha esercitato sui mari. (…) Ne va dell’interesse economico e politico degli Stati Uniti vegliare affinché sia l’inglese a essere adottato quale lingua comune del mondo; affinché siano le norme americane a imporsi nel caso si dovessero emanare norme comuni in materia di telecomunicazioni, di sicurezza e di qualità; affinché, se le varie parti del mondo sono collegate fra loro attraverso la televisione, la radio e la musica, i programmi trasmessi siano americani: e affinché, a essere scelti come valori comuni, ci siano valori in in cui gli Americani si riconoscono.” (David Rothkop, ex funzionario dell’amministrazione Clinton, in “In Praise of Cultural Imperialism?” in Foreign Policy, n. 107, estate 1997).

Naturalmente la possibilità di colonizzare linguisticamente un Paese dipende anche dal suo grado di resistenza. L’Italia è una sorta di colonia culturale – ma a sua volta anche politica, dalle basi Nato e la politica estera dettata dagli Usa alle ingerenze storiche nella politica interna – che si controlla come si vuole. Ma in Paesi dalla ben diversa autonomia come la Francia o la Spagna, dove esiste una cultura terminologica che non accetta queste imposizioni, Youtube si rivolge con le parole autoctone, e la stessa comunicazione non introduce gli handle, bensì rispettivamente gli identificatori (Présentation des identifiants) e i nomi utente (Resumen de los nombres de usuario). È lo stesso fenomeno per cui Airbnb offre agli italiani di diventare hoste non locatori, mentre ai francesi o agli spagnoli il programma si rivolge con le parole hôte e anfitrión e di esempi del genere se ne possono fare centinaia. In questo modo l’italiano si creolizza attraverso una lingua fatta di creator e non di creatori, di community e non di comunità e via dicendo.

Che fine fa il concetto di “prestito” utilizzato dai linguisti, in questi casi? Nessun “prestito”: non siamo noi a prendere in prestito una parola (che non ci manca affatto), è una multinazionale statunitense a imporcela, e noi servi e succubi, invece di ribellarci la accettiamo e ne andiamo fieri. Questo clima culturale tipicamente italiano in cui le multinazionali sguazzano e fanno quel che vogliono, ammaestrandoci con la loro terminologia, si basa su una rete di collaborazionisti (per riprendere le parole di Michel Serres) e di colonizzati, come si può comprendere attraverso i prossimi esempi.

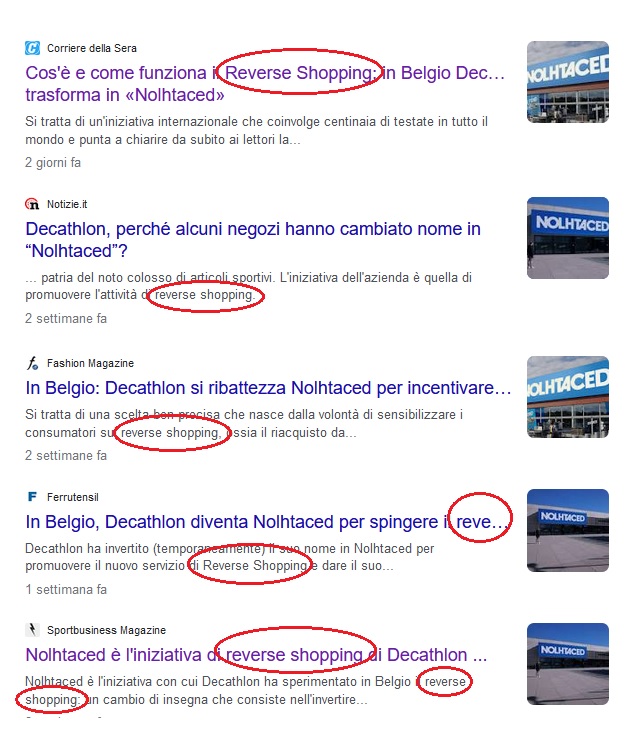

Il reverse shopping e i collaborazionisti dell’inglese

Qualche giorno fa è apparsa una notizia curiosa ripresa da tutti i giornali con le stesse parole: in Belgio Decathlon ha capovolto la sua insegna per dare vita a un esperimento di permuta – come si potrebbe dire in italiano – che prevede che i clienti possano vendere al colosso francese gli indumenti usati. E come titolano i giornali? Con la geniale rivoluzione del “reverse shopping” spacciato come una novità (esattamente come gli handle) per il semplice fatto di usare un nome in inglese. Ma se si va sulla pagina di Decathlon nella versione belga-francese l’espressione “reverse shoppping” non esiste, lo stesso concetto è espresso in francese, e al massimo si può trovare l’espressione secondaria (e non la nuova categoria da sbattere nei titoloni dei giornali) di shopping à l’envers, in altri casi anche detta shopping eneversé. Visto che shopping in francese è radicato e in uso dalla metà dell’Ottocento l’anglicismo è usato ma affiancato da un’espressione in francese (lo shopping al contrario) e non con un “prestito sintattico” totalmente in inglese con inversione della naturale collocazione delle parole. Anche sui giornali spagnoli la notizia è data in spagnolo, e invece di reverse shopping si parla di strategie per dare nuova vita all’usato, di capi di seconda mano e di riciclo ecosostenibile.

Dunque sono solo i giornali italiani che ricorrono all’inglese per esprimere un concetto nato in Belgio con un’altra espressione, che però viene riportata immotivatamente in inglese, attraverso una pessima informazione che fa credere che il reverse shopping sia un internazionalismo e che si chiami ovunque così.

Dov’è il prestito? Ancora una volta non c’è. Il prestito è preso dall’inglese e sovrapposto a un’espressione francese diversa, e a un abbandono dell’italiano sistematico. È lo stesso meccanismo per cui Ursula von der Leyen parla di covid certifacate e i giornali italiani traducono con “green pass”, perché ancora una volta gli esempi degli anglicismi e pseudoanglcismi diffusi dai collaborazionisti dell’inglese sono sterminati.

Il colonialismo – anche quello linguistico – ha infatti bisogno dei collaborazionisti interni che agevolano il disegno di esportazione. La storia del colonialismo segue sempre gli stessi schemi: conquistare i centri nevralgici come le università, i giornali, gli strati sociali alti, le città, per poi procedere all’espansione anche nelle fasce sociali più basse e nelle campagne.

I collaborazionisti sono coloro che diffondono la lingua dei conquistatori dall’interno, sono gli zelanti portatori della nuova cultura che giustificano e utilizzano, fanno a gara a chi usa più anglicismi, si vergognano dell’italiano che spesso ignorano e riscrivono attraverso la lingua e i concetti d’oltreoceano. In questo modo si arriva alla terza fase. La creazione di uno strato sociale di colonizzati sempre più ampio che perde la capacità di pensare in italiano e comincia non solo ad accettare la lingua dei colonizzatori, ma a preferirla.

Gli underdog e i colonizzati

Hanno fatto clamore le dichiarazioni del nuovo presidente del consiglio Giorgia Meloni (uso il maschile generico come piace a lei) che nel parlare alle Camere si è definita un’underdog (uso l’articolo al femminile).

Più precisamente le sue parole sono state: “Sono quello che gli inglesi definirebbero un’underdog” a cui è seguita una risatina e una imbarazzante spiegazione del nuovissimo concetto per il popolino: quello che in italiano si potrebbe definire “sfavorito”.

Cosa spinge un presidente del consiglio – firmataria di una legge per la tutela dell’italiano davanti all’abuso dell’inglese e per inserire in Costituzione che l’italiano è la nostra lingua – a pensare in inglese e poi a dover spiegare che underdog vuol dire sfavorito? Se invece di ricorrere a “quello che gli inglesi chiamerebbero” avesse usato l’espressione che utilizzano i francesi, gli spagnoli o i turchi… forse l’assurdità sarebbe più evidente. Ma dietro questo lapsus linguistico che esprime le cose in inglese invece che in italiano c’è tutta la mentalità dei colonizzati, che invece di pensare in italiano lo abbandonano e pensano nella lingua superiore. Quello che fino a poco tempo fa si sarebbe chiamato un outsider oggi è underdog ripreso dai collaborazionisti (i giornali), ma ad accomunare le due diverse scelte linguistiche c’è solo l’abbandono dell’italiano in favore dell’inglese.

Questo è l’atteggiamento dei colonizzati, che è il risultato della lingua dei collaborazionisti che a loro volta remano per agevolare il nuovo colonialismo linguistico e culturale della globalizzazione e dell’era di Internet. Ognuno fa la sua parte nell’anglicizzare la nostra lingua, e il cerchio si chiude.

PS

Intanto, mentre in Italia i collaborazionisti e i colonizzati diffondono l’inglese, nelle ex colonnie britanniche hanno capito il problema, stando a un articolo uscito su Internazionale di questa settiamana (un grazie a Elisabetta che me l’ha rigirato).

PS 2023

[Questo articolo è stato ricostruito dopo un attacco informatico che lo aveva cancellato. I collegamenti e i commenti originali sono perduti.]