Di Antonio Zoppetti

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha da poco pubblicato il resoconto del finanziamento pubblico erogato ai giornali e l’elenco delle testate cartacee che hanno ricevuto i fondi straordinari per le copie vendute nel 2021 (un grazie a Carlo Vurachi che mi ha segnalato la notizia). Si tratta di 28 milioni di euro, a fronte delle richieste che ammontavano a 38 milioni [cfr. Andrea Falla “Dallo Stato 28 milioni ai giornali (cartacei): ecco chi ha preso i contributi per l’editoria”, Today 2/4/2024].

Non voglio entrare nel merito se questi finanziamenti siano giusti o meno, voglio porre sul tavolo un’altra questione che vado dicendo almeno dal 2017, quando scrivevo:

“Poiché i giornali ricevono un notevole contributo dallo Stato, che poi sono i soldi di noi cittadini, non sarebbe una cattiva idea quella di chiedere loro un codice di autoregolamentazione, come è avvenuto spontaneamente in Spagna, in cui si sforzino a evitare gli anglicismi inutili, per esempio, e a contribuire a tradurli. Non in modo coercitivo, certo, però si potrebbero per esempio legare i finanziamenti pubblici a un impegno a diffondere un uso corretto della lingua italiana, visto il ruolo fondamentale della stampa. L’intervento dello Stato per arginare l’entrata negli anglicismi sul fronte della lingua ufficiale avrebbe sicuramente delle ricadute anche in altri ambiti, come quello della pubblicità, dei linguaggi settoriali e dell’aziendalese. E soprattutto richiamerebbe l’attenzione sul problema, e agirebbe sulla consapevolezza dei parlanti.” (Diciamolo in italiano. Gli abusi nell’inglese nel lessico dell’Italia e incolla, Hoepli Milano, p. 183).

Un rapporto di “comparazione” poco chiaro

Provo a riprendere la questione in modo più dettagliato partendo dal rapporto “Il sostegno all’editoria nei principali Paesi d’Europa. Politiche di sostegno pubblico a confronto” (a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella cui Prefazione si legge:

“L’Unesco per sottolineare l’importanza, in un sistema democratico, della libera informazione, suole richiamare una icastica affermazione dell’economista statunitense Joseph Stiglitz: ‘L’informazione è un bene pubblico […] e in quanto bene pubblico ha bisogno del sostegno pubblico’. La lapidaria evidenza di questo concetto sembrerebbe non lasciare spazio a grandi dibattiti, nondimeno in Italia negli ultimi tempi si è imposta una corrente di pensiero tesa a ‘delegittimare’ le misure di sostegno pubblico al sistema dell’informazione, articolata essenzialmente su due diverse argomentazioni: da un lato, che l’afflusso di risorse pubbliche al sistema editoriale rappresenterebbe un condizionamento per chi dovrebbe essere libero di svolgere la funzione di watch dog a tutela della democrazia e del pluralismo delle opinioni; dall’altro, che la spesa volta a sostenere il pluralismo dell’informazione non potrebbe essere considerata essenziale, in quanto estranea all’ambito tipico delle attività di carattere pubblicistico.

Per verificare la bontà o meno di questa impostazione, è risultato quasi inevitabile e doveroso per il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria volgere lo sguardo verso altri paesi europei in chiave comparativa, al fine di verificare se il complesso sistema italiano che supporta l’informazione, in modo diretto e indiretto, costituisse una nostra peculiarità ovvero se invece trovasse una corrispondenza in altri paesi europei di consolidata tradizione democratica.”

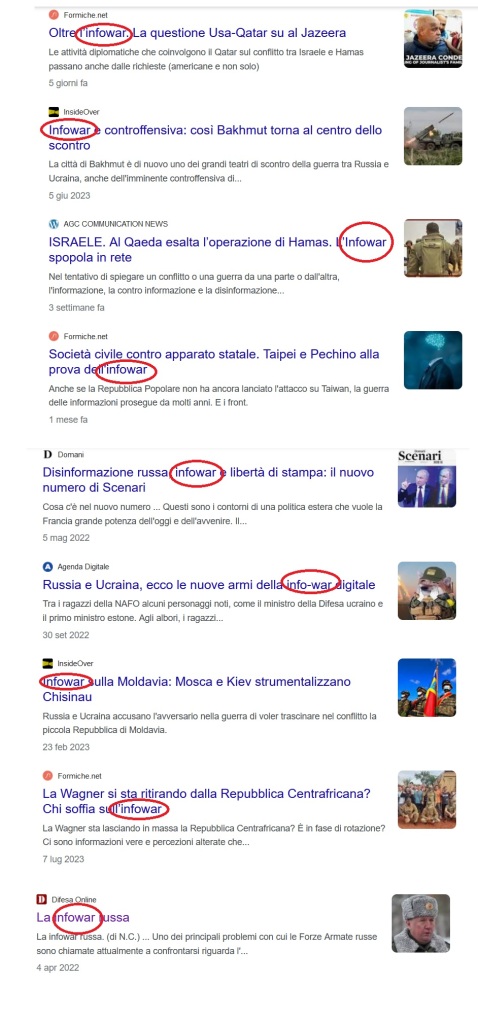

– La prima considerazione è che anche la lingua italiana “è un bene pubblico” e non si capisce perché in quanto bene pubblico non abbia anch’essa bisogno del “sostegno pubblico”: anche questa lapidaria sentenza non dovrebbe lasciare spazio a grandi dibattiti, “nondimeno in Italia negli ultimi tempi si è imposta una corrente di pensiero” tesa a delegittimare l’italiano e a cancellarlo per sostituirlo con l’inglese. E infatti, in un documento istituzionale come questo, la funzione del “cane da guardia” è stata sostituita dall’espressione inglese watch dog. Perché? Forse perché abbiamo un/a presidente del Consiglio che si è definito/a underdog? Forse perché (hot dog e doggy-bag a parte) è arrivato il momento di sostituire cane con dog come si fa con i dog sitter e le gare di agility dog? A chi è destinata questa comunicazione? E che scopo ha? Di certo l’espressione non è trasparente, non si rivolge alle masse, che al contrario si vogliono “educare” attraverso la sostituzione dell’italiano con l’inglese. E soprattutto non è rispettosa del nostro patrimonio linguistico.

– La seconda considerazione è che non si può ridurre chi critica questi finanziamenti a chi ne mette in risalto “l’essenzialità” o il “condizionamento” dei watch dog, ci sono critiche di ben altro carattere che riguardano i criteri di queste erogazioni.

I meccanismi sono complicati, ma per semplificare, ci sono finanziamenti indiretti (per es. riduzione di Iva e costi di spedizione) e diretti, e questi ultimi sono distribuiti con vari criteri molto discutibili. Il punto dolente riguarda le testate che sono pubblicate da cooperative o società “senza fini di lucro”, un requisito che viene aggirato, come spiegato chiaramente in un articolo de Il Post [“I giornali che ricevono i contributi pubblici (seconda rata del 2022)”]:

“I criteri per accedere ai contributi possono essere in buona parte soddisfatti attraverso la creazione di strutture formali (cooperative, soprattutto) che non cambiano la natura societaria delle aziende giornalistiche, la differenza di condizione tra alcune testate che vengono finanziate e altre che invece no è inesistente, e questo crea una discriminazione di fatto alla libera concorrenza. Prendete la vivace competizione che si sta sviluppando tra i quotidiani italiani di destra, con Libero che cerca di rincorrere i recenti successi della Verità, e un gran lavoro di entrambi nel convincere gli inserzionisti a preferire l’uno o l’altro: bene, in questa competizione lo Stato – e le persone che pagano le tasse, e il canone Rai – dà a Libero cinque milioni e mezzo di euro che la Verità non riceve.”

Tra le altre critiche che riguardano le modalità di erogazione ci sono per esempio il fatto che i finanziamenti siano previsti solo per i giornali cartacei con esclusione delle testate solo digitali (ecco un’altra discriminazione), o anche che alcuni meccanismi di rimborso si basino sulle tirature e le vendite dei giornali, con la conseguenza che sono avvantaggiate non le piccole testate indipendenti, ma quelle già affermate. Dunque criticare i meccanismi non equivale a metterne in discussione il principio.

– Terza considerazione: il titolo del rapporto parla di una comparazione tra la situazione italiana e i “principali paesi europei”, ma questa comparazione è fatta solo con 8 paesi, tra cui c’è il Regno Unito che è uscito dall’Europa e poco in linea con il titolo. E non c’è una riga che spieghi come e perché sono stati inclusi nella comparazione non i paesi europei, ma alcuni paesi europei, dove per esempio colpisce che non sia stata inclusa almeno la Spagna. Qual è il criterio di questa comparazione “europea”? Scegliere come parametro di riferimento una rosa arbitraria – magari di comodo – non è un grande indizio di “scientificità”.

Fatte queste premesse, partiamo proprio dalla grande esclusa, la Spagna.

I giornali in Spagna e Francia

La Reale Accademia Spagnola collabora con le analoghe accademie presenti in una ventina di Paesi dove il castigliano è lingua ufficiale non solo per mantenere l’omogeneità della lingua a livello globale, ma anche proprio per diffondere e creare le alternative in spagnolo agli anglicismi.

E così, nel 2005, quando a Madrid è stato presentato il Dizionario panispanico dei dubbi (Diccionario panhispánico de dudas) alla presenza dei responsabili di quasi tutti i giornali più importanti di lingua spagnola, fu sottoscritto un accordo, come ha ben evidenziato Gabriele Valle, in cui si dichiarava:

“Consci della responsabilità che nell’uso della lingua ci impone il potere di influenza dei mezzi di comunicazione, ci impegniamo ad adottare come norma fondamentale di riferimento quella che è stata fissata da tutte le accademie nel Dizionario panispanico dei dubbi, e incoraggiamo altri mezzi affinché aderiscano a questa iniziativa” [“Lʼesempio della sorella minore. Sulla questione degli anglicismi: l’italiano e lo spagnolo a confronto”, p. 757].

E lo stesso autore ricorda che la Fundación del Español Urgente, un’istituzione senza fini di lucro nata da un accordo tra un’agenzia stampa e una banca, costituisce attraverso il suo sito un servizio di consulenza linguistica che è diventato un punto di riferimento per i giornalisti che si rivolgono proprio a queste risorse per trovare le traduzioni agli anglicismi.

Quanto alla Francia, sarebbe doveroso ricordare che mentre i mezzi di informazione italiani diffondono anglicismi che in Francia non esistono oppure sono deprecati, Le Figaro sforna innumerevoli pezzi che condannano l’inglese e riprendono le direttive della Commissione per l’arricchimento della lingua francese che invita a usare per esempio infox al posto di fake news. E lì ci sono delle leggi da rispettare a proposito della lingua, che è il francese – come è stato scritto nell’articolo 2 della Costituzione – e non si possono introdurre parole straniere nel linguaggio istituzionale. Le indicazioni dell’Accademia francese si intrecciano dunque con le iniziative statali e sono affiancate dalle indicazioni terminologiche regolarmente pubblicate da oltre trent’anni sul Journal officiel (la Gazzetta Ufficiale francese), mentre opere come il Grande Dizionario Terminologico del Quebec traducono gli anglicismi anche più tecnici, e rappresentano un punto di riferimento che noi non abbiamo, ma che i giornalisti francesi mediamente rispettano e tendono a seguire.

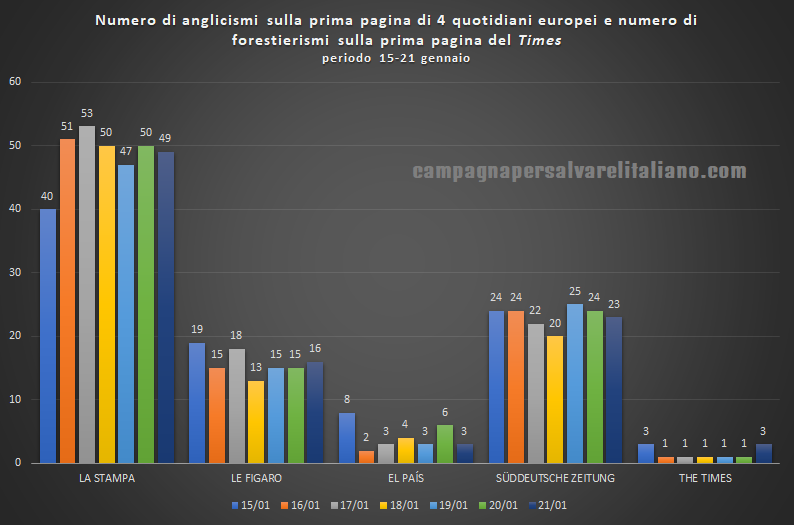

La situazione degli anglicismi sui giornali italiani, francesi, spagnoli e tedeschi (e anche quella dei forestierismi in totale sui giornali anglofoni) è stata studiata in modo esemplare da Peter Doubt sul sito Campagna per salvare l’italiano, da cui rubo una delle tante tabelle comparative con il conteggio degli anglicismi nella settimana dal 15 al 21 gennaio 2022 su 5 testate a campione.

In conclusione: i giornali francesi e spagnoli hanno un ruolo sociale importante anche dal punto di vista linguistico. Se il finanziamento pubblico ai giornali è una garanzia per il pluralismo e la democrazia e ha bisogno di un sostegno pubblico, lo stesso vale per la lingua italiana, oggi calpestata soprattutto dai mezzi di informazione, che un tempo hanno contribuito enormemente a unificare ma che dagli anni Duemila stanno trasformando in itanglese.

E allora, la mia modesta proposta è che i criteri di erogazione di questi finanziamenti dovrebbero essere legati anche al rispetto del nostro patrimonio linguistico, e si potrebbero per esempio sottrarre delle quote per ogni anglicismo introdotto al posto di un equivalente italiano, per esempio watch dog. Un algoritmo potrebbe facilmente calcolare la percentuale delle parole inglesi e detrarla dalle quote spettanti (se è il 2% ci sarà un taglio ai finanziamenti del 2%), con meccanismi correttivi moltiplicatori per cui qualora lo stesso anglicismo comparisse nel titolo varrebbe come 10 anglicismi, nell’occhiello 5 e via dicendo. I soldi trattenuti in questo modo potrebbero finire in un fondo destinato alla promozione della lingua italiana, per realizzare campagne pubblicitarie, borse di studio, iniziative su tutto il territorio. E se qualcuno pensa che questa sia una limitazione alla libertà di espressione dovrebbe tenere presente che i giornalisti hanno anche una funzione pubblica e didattica, nell’esercitare la loro libertà, e se viene meno è giusto che vengano meno anche i finanziamenti pubblici.

—————————————-

Un’ultima notizia, a proposito della questione degli anglicismi:

su YouTube è appena uscito il documentario L’idioma superiore, di Matteo Marcucci, che ha intervistato e messo a confronto le posizioni del presidente della Crusca Paolo D’Achille, del giornalista e conduttore di RaiNews24 Lorenzo di Las Plassas, e anche le mie.