Di Antonio Zoppetti

Pochi giorni fa “le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato all’unanimità l’emendamento di Arturo Scotto (Pd) che prevede che nei documenti della Pubblica amministrazione la parola ‘razza’ sia sostituita da ‘nazionalità'” (cfr. ANSA).

Ecco un esempio di come la politica interviene sull’uso per cambiare la lingua.

Mentre la proposta di legge di Rampelli per l’eliminazione degli anglicismi nel linguaggio istituzionale ha suscitato un coro di detrattori che hanno bollato tutto come un ritorno alla guerra ai barbarismi del ventennio e in tanti hanno attaccato “l’assurdità” di voler tutelare la lingua con le leggi, pare che quasi nessuno abbia invece contestato a messa la bando di “razza”. Perché?

Qualche precisazione sulla “razza”

Il concetto di “razza” storicamente era determinato sia dalle caratteristiche esteriori e ben visibili a tutti (il fenotipo) sia dalle caratteristiche genetiche ereditarie (il genotipo). Semplificando la questione, in biologia c’erano le specie animali, che a loro volta si differenziavano in razze, cioè qualcosa di simile alle varietà all’interno di una stessa specie. Era soprattutto la possibilità di riprodursi a costituire la linea di demarcazione tra specie e razza per cui, in linea di massima, due cani sono in grado di procreare (anche se di razze diverse), al contrario di un cane e un gatto, che appartengono a due specie diverse. Questo criterio, però, non era affatto perfetto, e i casi di specie affini che possono procreare sono molti, dall’asino e cavallo che generano mulo o bardotto, agli incroci artificiali tra tigre e leone che hanno dato vita a un ibrido chiamato “ligre” (ma recentemente è emerso che Homo sapiens si è incrociato persino con la specie Neanderthal, prima di contribuire alla sua estinzione).

La rivoluzione di Darwin non ha solo messo in crisi il concetto di specie inteso come qualcosa di fisso (le specie si evolvono e con il tempo si differenziano), ha mandato soprattutto in frantumi la visione storica per cui l’uomo sarebbe qualcosa di diverso rispetto all’animale, uno dei cardini della visione cristiana basata sul creazionismo. Ed è proprio questo che la Chiesa non poteva accettare: l’uomo che discendeva dalla scimmia era una bestemmia che bisognava condannare con ogni mezzo, perché negava la distinzione qualitativa tra uomo e animale, un presupposto che apparteneva al clero e alla religione cattolica, non certo alla biologia e alle scienze della natura.

La parola “razza” compare nell’articolo 3 della Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Ma questo stesso principio di ritrova in moltissimi statuti che riconoscono i diritti dell’uomo, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite.

Il senso di queste dichiarazioni è quello di opporsi al razzismo, e non certo quello di ratificare le teorie che presupponevano una gerarchia delle razze, e quindi l’esistenza di razze superiori e inferiori, che è una cosa ben diversa e non si può né deve confondere.

Oggi, però, un agguerrito gruppo di antropologi e di biologi riduzionisti vuole ridefinire il concetto di “razza” solo dal punto di vista genetico, e attraverso questo cambiamento di paradigma gli uomini apparterrebbero tutti a una sola razza (anche se curiosamente la razza non dovrebbe esistere), e non a una sola specie. Naturalmente questa riconcettualizzazione non elimina né il razzismo né le differenze somatiche (il fenotipo), e a un razzista poco importa se queste differenze siano genetiche o meno, la discriminazione di chi è “diverso” avviene in base a ciò che è macroscopico. Razza, inoltre, non ha solo questa valenza da termine scientifico, che si può benissimo ridefinire con altri criteri, ma ha anche un’accezione nel linguaggio comune che si riferisce appunto alle caratteristiche macroscopiche e fenotipiche che, proprio perché esistono (e comunque si chiamino) sono tutelate dalle carte dei diritti dell’uomo. Ma i revisionisti sono intenzionati a cancellare questo uso storico in una crociata per mettere al bando la parola anche nel linguaggio comune. Sostituire “razza” con “nazionalità”, come nell’emendamento di Scotto, è però il frutto di una confusione imbarazzante tra concetti biologici, culturali e politici. Il concetto di “popolo” è infatti un’entità storica e sociologica accomunata per esempio dalle tradizioni culturali o linguistiche, mentre quello di “nazione” è un concetto “politico”, e chi ha una stessa nazionalità può appartenere a fenotipi diversi (visto che non si può più usare la parola razza).

La femminilizzazione delle cariche

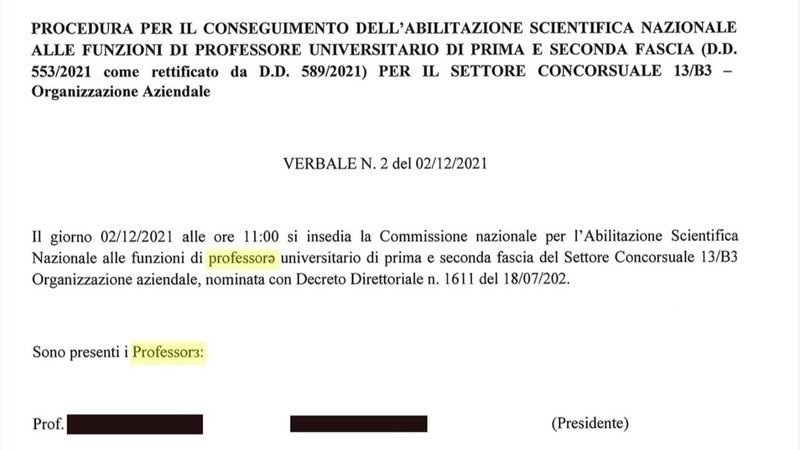

Tornando agli interventismi istituzionali sulla lingua per modificarne l’uso storico, bisogna ricordare che nel 2007 è stata diramata una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche) che invitava a usare un linguaggio non discriminante nei documenti di lavoro per favorire in questo modo una politica per le pari opportunità. L’accademia della Crusca, qualche anno dopo, ha affiancato il Comune di Firenze nello stilare le Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, perché il punto era quello di stabilire caso per caso come si potesse rendere il giusto femminile, che di volta in volta si può fare con la desinenza in –a, in –essa, in –trice…

In questo modo, venendo a quanto è successo negli ultimi anni, l’uso di termini come ministra, sindaca, poliziotta anziché donna poliziotto e simili sono entrati non solo nei dizionari, ma anche nel linguaggio dei giornali e dei media, che in larga parte hanno messo in pratica questi precetti e hanno perciò cambiato l’uso.

L’interventismo nel cambiare gli usi storici della lingua, naturalmente, non avviene solo con emendamenti come quello di Scotto o con linee guida come quelle per le pari opportunità di genere, che ne sanciscono l’ufficialità, ma si costruisce soprattutto con le pressioni sociali, e il caso più noto che si può citare è quello della messa al bando della parola “negro”, a proposito di “razzismo” e discriminazione.

Il linguaggio politicamente corretto

Nell’italiano storico “negro” non ha mai avuto una connotazione negativa, basta sfogliare i libri del Novecento per trovare centinaia di testi che si battevano per i “diritti dei negri”. Ma dagli anni Novanta, visto che negli Usa la parola aveva una connotazione negativa ed è stata bandita, anche in Italia è scomparsa dalle traduzioni dei libri e dai doppiaggi cinematografici e televisivi, sostituita da “nero”, “afroamericano” e persino da scempiaggini come “uomo di colore” (ma di quale colore si parla?). E così abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di parlare, per il fondamentalismo di una ventata di politicamente corretto che non sentiva ragioni e che ha fatto sì che dire “negro” equivalga oggi a essere razzisti, al punto che l’uso di questa parola proclamata come un insulto è assimilato a quello di “frocio”, che però storicamente ha sempre avuto un’accezione dispregiativa, ed è quindi un esempio ben diverso.

Le crociate linguistiche di questo tipo seguono sempre lo stesso schema: prendono piede prima nell’intellighenzia, si impongono nelle università e poi vengono propagate dai mezzi di informazione in modo unanime e compatto; alla fine si impongono così alle masse che non possono che ripetere l’uso dettato dai centri di irradiazione della lingua e dalle classi dirigenti. I pianificatori di queste crociate sanno benissimo come si deve operare. Gli esempi di questi cambiamenti dell’uso in nome del politicamente corretto sono tantissimi.

Invece di risolvere il problema delle barriere architettoniche ci si limita a edulcorale i nomi dei disabili che prima diventano handicappati, poi diversamente abili e via dicendo, in una corsa a cambiare i nomi delle cose (invece di cambiare le cose) destinata a un processo infinito, visto che nel giro di un decennio anche la nuova soluzione finisce col diventare discriminatoria, perché la discriminazione non sta nelle definizioni e nelle parole, ma nella sostanza. E invece di predicare che è meglio dire non vedente al posto di cieco (alla faccia dell’Unione ciechi disinteressata a queste categorie ipocrite) quello che conta è ben altro. E così mentre “mongoloide” è stato sostituito da “Down”, “spazzino” da “operatore ecologico” e via dicendo, il nuovo fronte degli interventisti della lingua (che si compiace degli anglicismi su cui non solo non ha alcuna intenzione di intervenire, ma quel che peggio li diffonde e legittima) sta puntando all’introduzione dello scevà e delle parole neutre in nome dell’inclusione (tuttə o tutt* invece del maschie generico e inclusivo tutti).

I linguisti che si proclamano “descrittivisti” e dicono di aver rinunciato a essere prescrittivi, non sono esenti dalle medesime contraddizioni. Hanno creato il mito dell’uso che fa la lingua, ma dimenticano di specificare: l’uso di chi? L’uso imposto dall’alto e anche da loro stessi, e non certo l’uso delle masse che si devono invece “educare” e catechizzare.

Sé stesso “piuttosto che” se stesso

Nei monosillabi, in linea di massima, si mette l’accento quando esistono degli “equivoci” che li possono far confondere con altri dal diverso significato, per esempio sé pronome e se congiunzione. Partendo da queste considerazioni, da molto tempo si è diffusa la consuetudine che in presenza dei rafforzativi stesso e medesimo, venendo a mancare l’elemento di possibile confusione, se stesso e se medesimo si debbano scrivere senza accento. Questa regola è da tempo stata criticata per la sua irrazionalità e insensatezza, tuttavia è stata insegnata nelle scuole per decenni (spesso violarla era un errore da penna blu) ed è soprattutto entrata nelle norme editoriali di tutte le principali case editrici che l’hanno osservata nella pubblicazione dei libri. Nel Novecento si è affermata come la tendenza dominante, è entrata nell’uso, si leggeva “se stesso” in Calvino e nei libri Einaudi così come negli autori e negli editori minori. Nel Devoto Oli, fino al 1995, alla voce “sé” non solo si prescriveva di scrivere “se stesso” senza accento”, ma anche nelle voci del dizionario tutte le occorrenze dell’espressione erano senza accento.

Il linguista Luca Serianni, tuttavia, ha sempre avversato questa norma e questo uso, e le ultime parole con cui si è congedato dall’insegnamento universitario per andare in pensione sono state: “E scrivete sé stesso con l’accento!” (il che mi pare una prescrizione volta al cambiamento dell’uso). Dopo la morte di Oli, quando Serianni e Trifone hanno assunto la direzione del dizionario, hanno riscritto le regole: tutte le occorrenze sono oggi con l’accento, e alla voce “sé” si legge che quando è seguito da stesso si può scrivere in entrambe le maniere. In questo modo le nuove tendenze, anche nell’editoria e sui giornali, puntano oggi alla nuova regola. E tutto ciò non ha molto a che fare con l’essere descrittivi.

La stessa contraddizione si rileva nella condanna da parte dei linguisti del “piuttosto che” alla milanese. Nell’italiano storico la locuzione “piuttosto che” significa “anziché”, “invece di”: “Piuttosto che mangiare la minestra, salto dalla finestra!”

Nel nuovo Millennio si è però diffuso un uso improprio di questa espressione: piuttosto che viene utilizzato come una congiunzione disgiuntiva (invece che avversativa) con il significato di oppure, o. Dunque si sentono sempre più spesso frasi come: “In vacanza pensavo di andare al mare, piuttosto che in montagna, piuttosto che in qualche città d’arte…”.

L’origine di questa accezione arriva dalle parlate del nord, ma è ormai dilagata in tutta Italia e si sente ovunque, anche in televisione e tra le persone di buona cultura. Davanti a questa frequenza d’uso, un descrittivista dovrebbe perciò prendere atto di questo nuovo uso, invece di condannarlo, ma al contrario i linguisti (e l’accademia della Crusca) continuano a bollarlo come errore con un certo fastidio.

E con questo siamo arrivati al punto: il descrittivismo e il mito dell’uso sono invocati per esempio per giustificare il ricorso agli anglicismi (i linguisti ci spiegano persino che molti sarebbero “necessari”!), ma si abbandonano quando fa comodo per ricorrere ad altri principi prescrittivi che servono di volta in volta per condannare l’uso errato di alcune espressioni e correggerle, o viceversa per cambiare l’uso esistente e catechizzare il popolo a smettere di dire “razza” o scrivere “se stesso”.

In queste prese di posizioni basate su due pesi e due misure, inutile dirlo, quello che prevale è l’interferenza dell’angloamericano, propagata e legittimata dalle pressioni sociali e istituzionali. Si accetta ciò che arriva da lì, a costo di intervenire a gamba tesa sull’uso (negro, razza, scevà…) ma si è pronti a gridare al “fascismo” se invece si adotta lo stesso criterio per chiedere di arginare gli anglicismi.

Domani si dovrebbe discutere in Parlamento la proposta di inserire l’italiano in Costituzione. Come finirà?