Di Antonio Zoppetti

Tutto cambia e si trasforma. E questo eterno “panta rei” proclamato sin dai tempi di Eraclito vale anche per le lingue. Ma fino a che punto qualcosa può cambiare rimanendo se stessa e senza diventare qualcosa d’altro? La crisalide che si trasforma in farfalla, il girino che diviene rana sono in fondo lo stesso individuo, anche se nella metamorfosi gli animali adulti non hanno più niente a che vedere con l’aspetto – e la fisiologia – che possedevano inizialmente.

Lo sfaldamento del latino

Lo sfaldamento del latino che ha portato alla nascita dei volgari antenati delle odierne lingue romanze è stato un processo molto lungo e tortuoso in cui la lingua di partenza, già piuttosto eterogenea, generazione dopo generazione a un certo punto ha perso la continuità con la lingua di partenza, fino a quando il volgare e il latino sono diventate due lingue tra loro incomprensibili. Lo strappo è avvenuto proprio in questo passaggio. Da quel momento il latino si è cristallizzato come lingua della scrittura, della Chiesa e dei dotti, che non era più una lingua naturale parlata da nessuno, mentre le lingue vive, i volgari, hanno preso la loro strada che li portava altrove. I primi segnali riguardavano il lessico che si era riempito di parole che non erano più latine, ma venivano ricostruite alla latina, per cui invece di dire equus si è cominciato a parlare di caballus, voce tarda che ha assunto la desinenza alla latina. In seguito anche il sonus del latino è stato abbandonato per il vocalismo romanzo che ha portato al passaggio da amicus all’odierno ami del francese, amigo dello spagnolo e amico dell’italiano. In questo processo si è determinata la perdita delle declinazioni, in un primo tempo ridotte a una sola (per cui ogni parola era declinata allo stesso modo semplificato), e poi si sono fissate in un unico caso invaribaile, affiancate dalla nascita delle proposizioni e degli articoli che le hanno rimpiazzate.

Il modello vincente del toscano

Ai tempi di Dante i volgari italici si erano ormai caratterizzati nella lingua del sì, ed erano tra loro diversi ma percepiti come qualcosa che possedeva una sua unità, e anche comprensibilità. E si cominciavano a impiegare anche per scrivere, invece del latino. San Francesco usava la varietà umbra, il siciliano fu la lingua che Federico II tentò di diffondere in tutta la penisola, mentre spuntavano componimenti nelle antiche parlate lombarde, e negli stessi anni un po’ ovunque nacquero compositori nel proprio volgare. Ma il prestigio del fiorentino di Dante, Petrarca e Boccaccio si impose come il modello linguistico di maggior successo. Tra le infinite diatribe sulla questione della lingua – e cioè quale italiano? – avrebbe finito per orientare la lingua di tutti. L’italiano si è perciò toscanizzato, mentre le altre parlate divenivano dei dialetti, cioè delle varietà di rango inferiore di una lingua nazionale, o meglio: proclamata nazionale da una parte degli italiani, non senza controversie e resistenze. Il toscano ha così sottratto il ruolo di prestigio del latino, la lingua superiore della cultura di portata internazionale, e divenne il modello dell’italiano odierno. Se un tempo i neologismi come caballus si uniformavano all’indole del latino (la desinenza in us in questo caso), chi non era toscano cominciò a toscaneggiare almeno nello scrivere, e a trasformare can e pan delle parlate settentrionali in cane e pane che seguivano il vocalismo di Firenze.

Se oggi possiamo ancora leggere Dante e gli scrittori antichi con una buona comprensibilità è perché il modello toscano è stato quello vincente. A orientare questa direzione non c’è stata alcuna politica linguistica, visto che l’Italia non ha mai avuto un’unità politica. L’epoca dei Comuni ha costituito un’anomalia in Europa dove regnavano le grandi monarchie. Il nostro sistema di governo che ricorda quello delle polis greche si è poi allargato all’epoca delle Signorie, e poi a quello dei tanti Stati che spesso erano sotto il controllo degli invasori spagnoli, francesi, austriaci che ci hanno a lungo dominati. Il tedesco ci ha influenzati poco, anche perché l’occupazione ha sempre riguardato le aree del nord che erano fuori dai giochi della lingua, e questi volgari si sono toscanizzati con il tempo senza a loro volta influenzare troppo il toscano. Il confronto con lo spagnolo e il francese, invece, ha cambiato molto la nostra lingua, ma le migliaia e migliaia di voci che abbiamo importato da queste lingue sono state adattate all’indole linguistica dell’italiano basato sul toscano. L’italiano ne è uscito arricchito ma non snaturato.

Il nuovo modello linguistico angloamericano

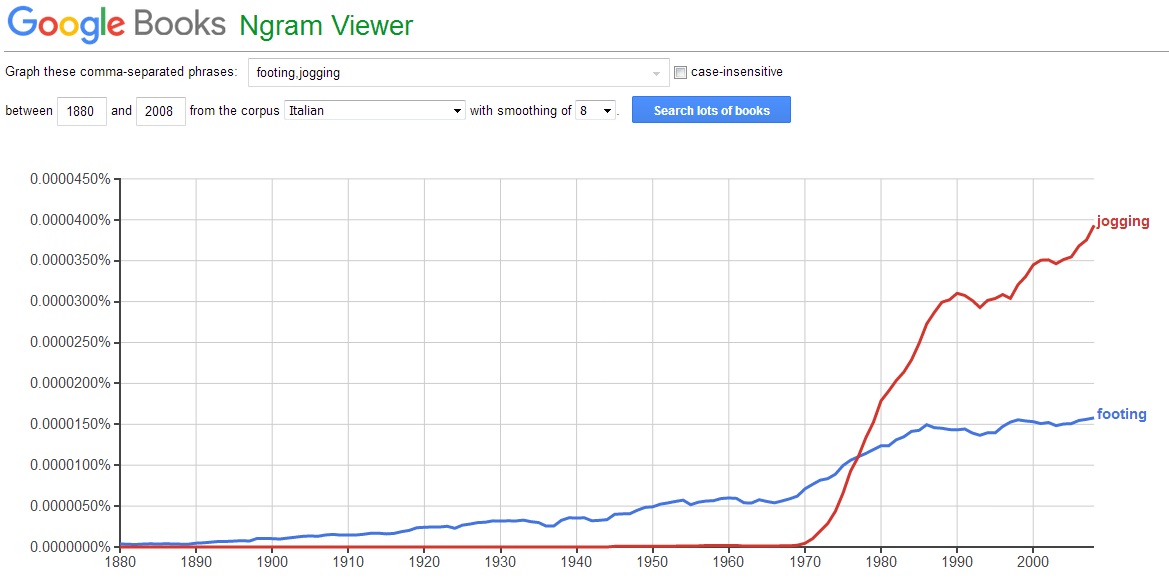

Quello che accade oggi davanti all’interferenza dell’inglese è un fenomeno profondamente diverso. In principio sono arrivati i primi “prestiti”, come li chiamano i linguisti. Tutto ha avuto inizio timidamente nel primo Ottocento per ampliarsi nella seconda metà del secolo. Ma queste parole in inglese crudo, e non adattato, erano poche centinaia. Nel secondo dopoguerra la nostra americanizzazione è cominciata in modo pesante. Il piano Marshall ci ha inglobati nell’area politica, economica, sociale e culturale degli Stati Uniti. Nell’american dream degli anni Cinquanta il cinema era soprattutto un modello americano che esportava visioni e valori americani. La musica era un fenomeno che si esprimeva soprattutto in inglese. Poi sono arrivate le tv commerciali che hanno costruito un mondo parallelo fatto più che altri di prodotti americani, e con internet e la globalizzazione questo mondo esportato dagli Usa è stato da noi importato in modo gioioso e acritico.

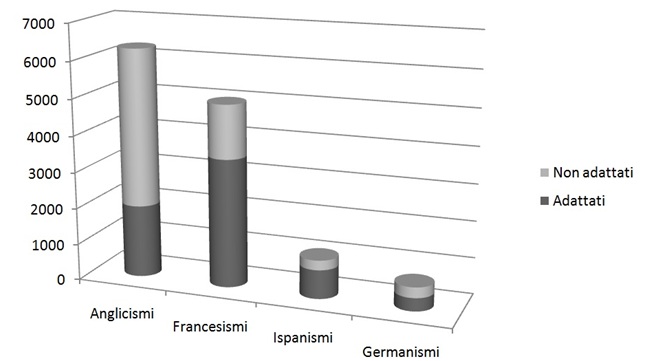

Tutto ciò ha le sue conseguenze linguistiche. E così il numero degli anglicismi è lievitato con una velocità e profondità mai vista prima nella storia dell’italiano. I duecento anglicismi di fine Ottocento, alla fine del Novecento erano circa 1.600 e oggi sui dizionari se ne contano circa 4.000. I francesismi invece erano e sono meno di un migliaio, contro un centinaio di ispanismi e altrettanti germanismi. Le parole di altre lingue sono invece poco significative e la loro presenza è del tutto trascurabile.

Davanti a questo scenario i linguisti sono poco preoccupati. Una delle ragioni con cui motivano la loro incosciente tranquillità è che l’inglese coinvolgerebbe il lessico, cioè il vocabolario, ma non intacca la sintassi, cioè la struttura della nostra lingua. Questo atteggiamento mi pare davvero insulso.

Per prima cosa perché non sono affatto convinto che i cambiamenti sintattici siano un “pericolo” così grave per la lingua. I cambiamenti sintattici e dello stile dell’italiano appartengono alla nostra storia, e non hanno determinato alcuna metamorfosi dalla crisalide alla farfalla. Lo stile di Boccaccio che ricalcava i costrutti latini con il suo periodare con il verbo alla fine (es. Chichibio, il quale, come riuovo bergolo era così pareva, acconcia la gru, la mise a fuoco e con sollecitudine a cuocerla cominciò) nell’italiano moderno ha lasciato il posto a costrutti considerati più lineari (in realtà semplicemente diversi). Eppure si tratta dello stesso italiano, questo cambiamento non ha dato vita a una lingua “altra”. E se in futuro, per interferenza dell’inglese, si diffondessero costrutti come “passami il rosso maglione” invece del “maglione rosso”, io credo che sarebbe ancora italiano, comprensibile, e il pericolo per la nostra lingua non è certo in questo tipo di cambiamenti. Ben più pericoloso è invece dire un pullover, golf o cardigan rosso. Perché poco importa della collocazione quando le parole inglesi sostituiscono le nostre. Cardigan è più compatibile con can e pan di certe parlate non toscane che non con l’italiano storico, ma ancora una volta si può soprassedere anche sulle parole che terminano in consonante come bar, film e sport. Pazienza. Non è nemmeno questo il punto, e in poesia si trova il “cammin” di nostra vita, che è italiano come lo sono le preposizioni “per” o “ad”, che terminano appunto in consonante.

L’indole della lingua

Il punto sta nel fatto che la maggior parte degli anglicismi sono fuori dall’italiano perché le loro regole di scrittura e di pronuncia appartengono a un sistema diverso dal nostro. Costituiscono una rottura della nostra identità linguistica, quella che Leopardi chiamava l’indole della lingua, e che nel Settecento si chiamava anche “genio della lingua”. Banalizzando, tutto ciò non è altro che la sonorità della lingua del sì che porta uno straniero a riconoscere una parlata in italiano anche quando non capisce questa lingua dalla snorità che nel mondo è però amata senza uguali. Così come noi riconosciamo chi parla spagnolo, francese, tedesco o inglese anche se non comprendiamo cosa dica. Quando il numero di parole inglesi che impieghiamo diventa preponderante, la lingua raggiunge il punto di rottura. Nella sua metamorfosi è diventata altro dalla lingua di partenza. Si è consumato lo strappo.

Negli anni Duemila questo strappo si è allargato in uno squarcio ormai difficile da rammendare. Il numero, la frequenza e la profondità delle parole inglesi in alcuni ambiti, come il lavoro o l’informatica, hanno comportato la perdita del lessico per esprimerci in italiano senza la stampella dell’inglese, e ci mancano ormai i vocaboli. E anche quando ci sono, il bilinguismo è squilibrato, e le parole italiane non hanno lo stesso prestigio di quelle inglesi.

La diglossia gerarchizzata

Nella nuova diglossia che sta prendendo piede, la presenza di due lingue non è sullo stesso piano, ma è ben gerarchizzata. L’inglese è la lingua superiore da ostentare dicendo mission, vision o competitor invece di missione, visione e competitore. Nel mondo del lavoro usare l’italiano significa non ricorrere alla lingua di prestigio con cui gli addetti si identificano, e dunque rischia di farci percepire come “estranei” che non aderiscono alla lingua che il settore richiede e allo stesso tempo impone. In altre parole l’itanglese è diventato un ben preciso modello linguistico, la newlingua contrapposta alla veterolingua di cui fondamentalmente ci vergogniamo.

E allora accade quello che accadeva ai tempi del prestigio del latino, quando i titoli dei libri erano in latino anche quando erano scritti in volgare, a cominciare dal Canzoniere di Petrarca che in realtà si intitolava Rerum vulgarium fragmenta. Nella gerarchia linguistica gli anglicismi occupano ormai questo ruolo, dai titoli dei film non più tradotti ai nomi delle manifestazioni rigorosamente in inglese, dalle insegne dei negozi alle pubblicità, dai settori merceologici come quello del food o dell’automotive alle categorie concettuali con cui si riscrivono le cose. Nei palinsesti televisivi la comedy soppianta la commedia, il controllo genitoriale è parent control, il presidente del consiglio premier, i negozi store, i videogiochi videogame…

Dai “prestiti” alla newlingua

Il numero degli anglicismi è tale che è sempre più difficile distinguere una parola inglese importata da un ben più ampio riversamento dell’inglese che non entra nei dizionari, ma che si riscontra per esempio quando un politico parla della destination invece della destinazione, che non è un anglicismo ma un virgolettato temporaneo che sostituisce il significante della parola italiana con quella inglese, assolutamente identico ma più prestigioso. È in questo passaggio che si consuma lo strappo.

Nella stessa dichiarazione ricorre anche brand reputation, invece della reputazione di un marchio, e in espressioni come questa c’è anche la tanto temuta inversione sintattica, ma non è questo il problema. Il vero problema – trascurato dai linguisti – è lessicale. Il “prestito sintattico” come qualcuno lo chiama, non è più pericoloso dei prestiti crudi di un solo elemento, è semplicemente la naturale evoluzione del fenomeno, dello strappo che si allarga. E le infinite ibridazioni che nascono (chattare, scoutismo, libro-game, scooterino…) sono una newlingua che non è più né italiano né inglese, ed escono dalle grammatiche di entrambi i sistemi. Lo strappo è in questi processi. E la newlingua itanglese che sta nascendo si basa ormai sul modello dell’inglese, e non più su quello del toscano, che prima ancora era costituito dal modello latino.

Quando la Crusca tira le orecchie alla comunicazione della scuola, ormai così zeppa di anglicismi che la stessa Accademia rinuncia a proporre come rendere in italiano, suggerendo invece di “tradurre” l’intero testo in una seconda versione per non addetti ai lavori, significa che – anche se non lo ammette esplicitamente – di fatto sta riconoscendo l’esistenza di questa newlingua parallela.

E con questo siamo arrivati al punto dei punti: non ha più senso prendersela con i singoli anglicismi per sostituirli con l’italiano. Questa operazione è importantissima perché aiuta a far circolare le alternative che altrimenti rischiano di essere schiacciate dall’inglese, di non essere più utilizzate e dunque di regredire fino a perdersi. Ma non bisogna confondere gli effetti con le cause: il problema non è banalmente nell’eccesso degli anglicismi e nelle ibridazioni, il problema è che l’tanglese è il nuovo modello linguistico di prestigio. Tutto il resto ne è la conseguenza.

La fine della continuità storica dell’italiano

Se in passato abbiamo assistito a sterminati scontri sulla questione della lingua, per stabilirne appunto il modello, oggi il modello vincente non è più il toscano, né quello di Dante trecentesco né quello degli epigoni e dei puristi, non è quello di Manzoni e nemmeno quello polimorfo di Gadda. Il nuovo modello è l’inglese, la lingua superiore che si vuole far diventare quella dell’insegnamento al posto dell’italiano, la lingua che vogliono ufficializzare in Europa anche se il Regno Unito ne è fuori, la lingua che usano gli scienziati nel voler essere “internazionali”. Ciò che bisogna respingere e combattere è questo modello che invece di considerare il plurilinguismo una ricchezza lo cancella con il globalese, la lingua naturale dei popoli dominanti che si vuole ufficializzare come la lingua dell’Occidente e del mondo intero, ma è solo una dittatura dell’inglese imposta dall’alto a tutti. L’itanglese è l’effetto collaterale di questo disegno. E per riappropriarci della nostra lingua dovremmo agire e combattere non i singoli anglicismi, ma il progetto linguicista che si sta realizzando e che ne è la causa.

Nella metamorfosi, non importa se la crisalide diventa una “bellissima” farfalla o in un’inquietante e orribile falena-favella, ogni giudizio estetico è puramente soggettivo e sottoposto alla legge dell’abitudine enunciata da Leopardi: solo l’uso rende “bella” o “brutta” una parola, che alla fine diventa semplicemente “normale”. Quello a cui assistiamo è un’altra cosa: il venir meno e lo spezzarsi della continuità linguistica che ha reso l’italiano di Dante un unicum con quello novecentesco. E questo fenomeno non è affatto “normale”. L’italiano del Duemila, come il volgare nato dallo sfaldamento del latino, si è avviato verso una precisa direzione che se ne allontana e diviene una newlingua che non è più italiano. Tutto ciò non ha niente a che vedere con l’interferenza storica del francese o dello spagnolo che abbiamo invece assimilato e inglobato all’interno della nostra indole linguistica che siamo riusciti a conservare evolvendoci. Questa volta è l’indole dell’inglese che sta stravolgendo ineluttabilmente la nostra. E mentre in passato la questione della lingua ha acceso interminabili e appassionati dibattiti che hanno coinvolto scrittori, linguisti, filosofi, insegnanti, patrioti, editori, librettisti e uomini di cultura, ciò che più preoccupa è che invece oggi, tutti zitti (o quasi), stiamo abbandonando il modello linguistico che ci ha unificato per passare a quello nuovo basato sulla lingua delle multinazionali con serafico compiacimento. In modo incosciente, e senza alcuna consapevolezza, stiamo buttando via uno dei nostri più importanti patrimoni storici.

In inglese non significa solo intelligente, ha anche altre accezioni che rimandano a qualcosa di elegante. Nel 1962, stando alle datazioni dei dizionari, l’anglicismo cominciò a circolare in italiano con questo secondo significato attraverso l’espressione smart set per indicare la buona società, il bel mondo, i personaggi che frequentano un ambiente (set) raffinato (smart).

In inglese non significa solo intelligente, ha anche altre accezioni che rimandano a qualcosa di elegante. Nel 1962, stando alle datazioni dei dizionari, l’anglicismo cominciò a circolare in italiano con questo secondo significato attraverso l’espressione smart set per indicare la buona società, il bel mondo, i personaggi che frequentano un ambiente (set) raffinato (smart). Nel 1996 arriva lo smartphone, il telefono intelligente, spacciato come “prestito di necessità” da chi non sa fare altro che compiacersi nel ripetere l’inglese a pappagallo, ma che avremmo potuto adattare per esempio in smarfono, o magari reinventare con furbofonino, una riformulazione che inizialmente circolava come un’alternativa, anche se non ha mai attecchito, davanti al “dio” inglese. Nello stesso anno, a rendere popolare la diffusione di smart ha poi contribuito un accidente extralinguistico: è arrivata la denominazione commerciale dell’omonima diffusissima automobile della Mercedes, tecnicamente acronimo di Swatch-Mercedes ART, ma giocata sul significato di smart inglese: raffinato, intelligente, ormai sempre più divenuto sinonimo di tecnologico, ed entrato nella disponibilità di tutti.

Nel 1996 arriva lo smartphone, il telefono intelligente, spacciato come “prestito di necessità” da chi non sa fare altro che compiacersi nel ripetere l’inglese a pappagallo, ma che avremmo potuto adattare per esempio in smarfono, o magari reinventare con furbofonino, una riformulazione che inizialmente circolava come un’alternativa, anche se non ha mai attecchito, davanti al “dio” inglese. Nello stesso anno, a rendere popolare la diffusione di smart ha poi contribuito un accidente extralinguistico: è arrivata la denominazione commerciale dell’omonima diffusissima automobile della Mercedes, tecnicamente acronimo di Swatch-Mercedes ART, ma giocata sul significato di smart inglese: raffinato, intelligente, ormai sempre più divenuto sinonimo di tecnologico, ed entrato nella disponibilità di tutti.

Sui motivi per cui l’inglese si espande nell’italiano con tanto successo sono state spese molte riflessioni che provo a sintetizzare. Ognuna non basta, da sola, per spiegare il fenomeno. Ma nemmeno la loro somma mi pare sufficiente. Voglio perciò concludere con qualche nuova considerazione ormai imprescindibile, nel nuovo Millennio.

Sui motivi per cui l’inglese si espande nell’italiano con tanto successo sono state spese molte riflessioni che provo a sintetizzare. Ognuna non basta, da sola, per spiegare il fenomeno. Ma nemmeno la loro somma mi pare sufficiente. Voglio perciò concludere con qualche nuova considerazione ormai imprescindibile, nel nuovo Millennio.

Ricorrere alle espressioni originali inglesi può essere una precisa scelta stilistica, un vezzo o anche una comodità per ripetere senza tradurre in modo pigro e facile, si dice. Spesso gli anglicismi entrano così rapidamente che non c’è il tempo di adattarli, perché si attestano nell’uso immediatamente così come vengono riportati. Lo ha sottolineato molto bene Antonio Taglialatela rifacendosi a quanto osservato anche da Reinhard Rudolf Karl Hartmann (The English Language in Europe, Intellect Books, Berlin 1996). Ed ecco allora che entrano parole come brexit o spread, e in poco tempo diventano le uniche espressioni utilizzate, e la loro velocità di attecchimento si rafforza anche con il fatto che suonano nuove, e che sono vendute come tecnicismi dal significato univoco.

Ricorrere alle espressioni originali inglesi può essere una precisa scelta stilistica, un vezzo o anche una comodità per ripetere senza tradurre in modo pigro e facile, si dice. Spesso gli anglicismi entrano così rapidamente che non c’è il tempo di adattarli, perché si attestano nell’uso immediatamente così come vengono riportati. Lo ha sottolineato molto bene Antonio Taglialatela rifacendosi a quanto osservato anche da Reinhard Rudolf Karl Hartmann (The English Language in Europe, Intellect Books, Berlin 1996). Ed ecco allora che entrano parole come brexit o spread, e in poco tempo diventano le uniche espressioni utilizzate, e la loro velocità di attecchimento si rafforza anche con il fatto che suonano nuove, e che sono vendute come tecnicismi dal significato univoco. “Nel pronunziare o nel sentir pronunziare una lingua straniera, ci piacciono più di tutto quei suoni che non sono propri della nostra”, notava Leopardi.

“Nel pronunziare o nel sentir pronunziare una lingua straniera, ci piacciono più di tutto quei suoni che non sono propri della nostra”, notava Leopardi. Tra i tanti motivi del ricorso all’inglese, allora, c’è di sicuro il fatto che sia di moda e, con un certo snobismo, molti sono convinti che costituisca una tendenza innovativa, cui ricorrere per non sentirsi esclusi. Nell’usare gli anglicismi, scrive Gloria Italiano, non c’è in gioco solo un fattore linguistico, ma anche sociologico e psicologico: i termini si caricano di “un potere socio-psico-linguistico che va al di là del significato nudo e crudo”.

Tra i tanti motivi del ricorso all’inglese, allora, c’è di sicuro il fatto che sia di moda e, con un certo snobismo, molti sono convinti che costituisca una tendenza innovativa, cui ricorrere per non sentirsi esclusi. Nell’usare gli anglicismi, scrive Gloria Italiano, non c’è in gioco solo un fattore linguistico, ma anche sociologico e psicologico: i termini si caricano di “un potere socio-psico-linguistico che va al di là del significato nudo e crudo”.

Tornando dalla cultura all’italiano, questo pragmatismo dell’inglese si sposa perfettamente con una concezione della lingua basata sull’univocità dei significati, una parola per ogni concetto, come piace ai traduttori e ai correttori automatici che diffondono una lingua stereotipata. Gli anglicismi si inseriscono benissimo in questo depauperamento lessicale ricco di frasi fatte, che esiste anche in italiano ovviamente (cauto ottimismo, tragica fatalità, gesto inconsulto, il giusto mix…), ma che trova negli anglicismi una formulazione percepita a torto come moderna o internazionale. Un esempio tra mille? Ormai rifacimento, riammodernamento o ristrutturazione non si dicono più, c’è solo il restyling, nella stereotipia imperante. In questo terreno, perciò, non bisogna trascurare la scarsa cultura. Come ha evidenziato

Tornando dalla cultura all’italiano, questo pragmatismo dell’inglese si sposa perfettamente con una concezione della lingua basata sull’univocità dei significati, una parola per ogni concetto, come piace ai traduttori e ai correttori automatici che diffondono una lingua stereotipata. Gli anglicismi si inseriscono benissimo in questo depauperamento lessicale ricco di frasi fatte, che esiste anche in italiano ovviamente (cauto ottimismo, tragica fatalità, gesto inconsulto, il giusto mix…), ma che trova negli anglicismi una formulazione percepita a torto come moderna o internazionale. Un esempio tra mille? Ormai rifacimento, riammodernamento o ristrutturazione non si dicono più, c’è solo il restyling, nella stereotipia imperante. In questo terreno, perciò, non bisogna trascurare la scarsa cultura. Come ha evidenziato

Sono le stesse conclusioni che denuncia anche il presidente della Crusca Claudio Marazzini nel suo ultimo libro L’italiano è meraviglioso. Come è perché dobbiamo salvare la nostra lingua (Rizzoli 2018) che spiega come in Francia e in Spagna “i cedimenti sono minori”, non solo per il “consenso di gran parte della popolazione attorno ai valori di cui la lingua nazionale è portatrice”, ma anche per la sensibilità della politica. È significativa in proposito la citazione della polemica tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron proprio nello scontro finale per la campagna elettorale alla presidenza: si sono scontrati sulle accuse di non voler proteggere il francese, qualcosa di inaudito in Italia (

Sono le stesse conclusioni che denuncia anche il presidente della Crusca Claudio Marazzini nel suo ultimo libro L’italiano è meraviglioso. Come è perché dobbiamo salvare la nostra lingua (Rizzoli 2018) che spiega come in Francia e in Spagna “i cedimenti sono minori”, non solo per il “consenso di gran parte della popolazione attorno ai valori di cui la lingua nazionale è portatrice”, ma anche per la sensibilità della politica. È significativa in proposito la citazione della polemica tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron proprio nello scontro finale per la campagna elettorale alla presidenza: si sono scontrati sulle accuse di non voler proteggere il francese, qualcosa di inaudito in Italia (

De Mauro si è sempre battuto per chiamarli anglismi, perché è la derivazione corretta dalla radice anglo: l’inserimento di ci è una forma che sarebbe a sua volta un inglesismo (da anglicism).

De Mauro si è sempre battuto per chiamarli anglismi, perché è la derivazione corretta dalla radice anglo: l’inserimento di ci è una forma che sarebbe a sua volta un inglesismo (da anglicism).

La cosa si stava facendo imbarazzante e preoccupante, per il più importante sostenitore delle tesi negazioniste. Ma, a onor del vero, l’aumento così eccessivo non dipendeva tanto da una reale entrata di nuovi anglicismi in questo breve lasso di tempo, bensì da una ristrutturazione interna del dizionario. Nella nuova edizione erano infatti confluiti i risultati di un lavoro specialistico sui forestierismi: Parole straniere nella lingua italiana (Tullio De Mauro e Marco Mancini, Garzanti, Milano 2001, e seconda edizione ampliata del 2003) che aveva raccolto oltre 10.000 parole da più di 60 lingue (dall’albanese al vietnamita, passando per il russo, il giapponese, il tedesco fino al francese e all’inglese). E queste sono poi state immesse nella nuova edizione del Gradit 2007, che è passato così da 7.000 a 10.000 forestierismi, e si è arricchito soprattutto da questo punto di vista.

La cosa si stava facendo imbarazzante e preoccupante, per il più importante sostenitore delle tesi negazioniste. Ma, a onor del vero, l’aumento così eccessivo non dipendeva tanto da una reale entrata di nuovi anglicismi in questo breve lasso di tempo, bensì da una ristrutturazione interna del dizionario. Nella nuova edizione erano infatti confluiti i risultati di un lavoro specialistico sui forestierismi: Parole straniere nella lingua italiana (Tullio De Mauro e Marco Mancini, Garzanti, Milano 2001, e seconda edizione ampliata del 2003) che aveva raccolto oltre 10.000 parole da più di 60 lingue (dall’albanese al vietnamita, passando per il russo, il giapponese, il tedesco fino al francese e all’inglese). E queste sono poi state immesse nella nuova edizione del Gradit 2007, che è passato così da 7.000 a 10.000 forestierismi, e si è arricchito soprattutto da questo punto di vista.

Nel 2014, a p. 136 della Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni (Laterza, Bari 2014), De Mauro sembra assumere una posizione diversa e più preoccupata sulla questione dell’inglese, quando scrive:

Nel 2014, a p. 136 della Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni (Laterza, Bari 2014), De Mauro sembra assumere una posizione diversa e più preoccupata sulla questione dell’inglese, quando scrive:

Nel 1933, nel pieno della politica linguistica del fascismo che metteva al bando i forestierismi, Paolo Monelli aveva raccolto 500 esotismi (perlopiù francesi) che condannava dispensando gli equivalenti italiani attraverso il famigerato libro Barbaro dominio. In quest’opera se la prendeva con il termine inglese nurse e con il francese bonne (che poco dopo era attaccato anche dal linguista Bruno Migliorini), usati al posto di bambinaia.

Nel 1933, nel pieno della politica linguistica del fascismo che metteva al bando i forestierismi, Paolo Monelli aveva raccolto 500 esotismi (perlopiù francesi) che condannava dispensando gli equivalenti italiani attraverso il famigerato libro Barbaro dominio. In quest’opera se la prendeva con il termine inglese nurse e con il francese bonne (che poco dopo era attaccato anche dal linguista Bruno Migliorini), usati al posto di bambinaia.